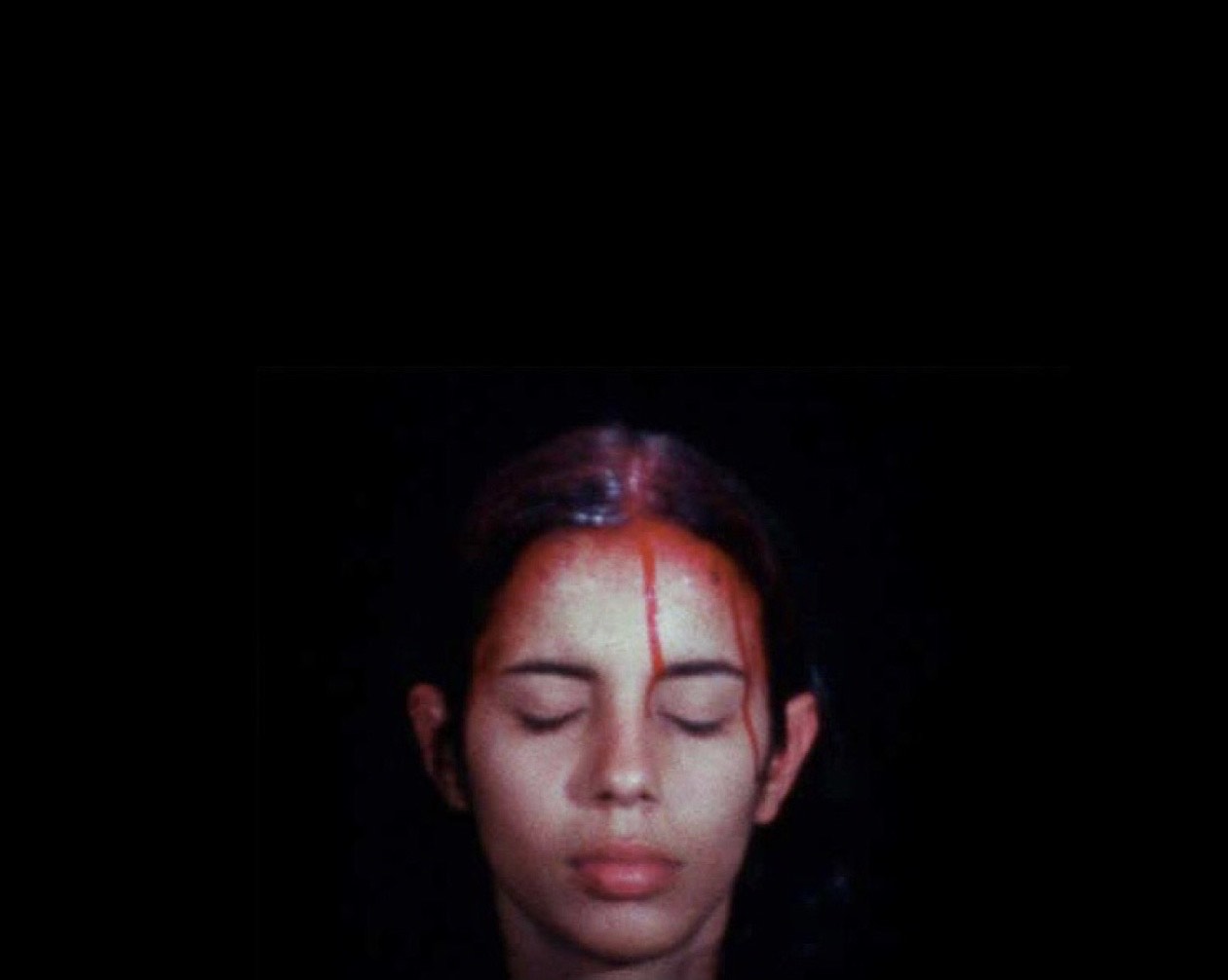

In copertina: Sweating Blood di Ana Mendieta

Silueta Sangrienta (1975) si apre con il corpo nudo dell’artista che posa – supina, con le braccia distese ad angolo retto – nel fango, creando una profonda impronta. Nella scena successiva, Mendieta sparisce, lasciando il posto a un’arcaica silhouette, dapprima vuota e, successivamente, colma di un brillante liquido rosso, ad evocare il sangue. Alla fine, il corpo riappare, questa volta prono, parzialmente immerso nella pozza scarlatta. È la primordiale semplicità simbolica ciò che rende così potenti le opere di Ana Mendieta. Vengo da subito catturata dall’atmosfera magica di questo intimo rito ancestrale e non riesco – né voglio – più uscirne. Come succede con i fenomeni naturali, possiamo solo tacitamente ammirare il decorso di qualcosa più grande di noi, qualcosa che arriva come un’eco da un’altra dimensione, ma che in qualche modo ci riguarda.

Ana Mendieta, Silueta Sangrienta (1975)

Come spesso accade, il vissuto personale dell’artista e le proprie opere si fondono completamente. Ana Mendieta, di origini cubane, è costretta a lasciare all’età di dodici anni, assieme alla sorella Raquel, il proprio Paese e la propria famiglia, poiché in opposizione al regime castrista, in quella che verrà chiamata come Operazione Pedro Pan (azione coordinata dalla Caritas cattolica e dal governo degli Stati Uniti, con cui verranno espatriati circa 14mila minori in America). Nel 1961, dopo un primo periodo al campo rifugiati, Mendieta e la sorella vengono mandate a Dubuque, in Iowa, passando a rotazione orfanotrofi e varie famiglie affidatarie. Ad accompagnare il senso di smarrimento, dato da un nuovo ambiente, c’è anche la questione razziale, per cui, le due, da subito vittime di discriminazioni, si identificheranno presto come non appartenenti al gruppo dei “bianchi”. Nel 1966 le sorelle Mendieta verranno raggiunte dalla madre e dal fratello minore, mentre il ricongiungimento del padre, confinato per 18 anni in una prigione politica, avverrà solo nel 1979.

Come risposta a questo sradicamento forzato, Mendieta farà della propria arte abreazione – termine psicoanalitico per indicare quel processo inconscio di scarica emozionale, ottenuta dalla rievocazione di un evento traumatico, che permette all’individuo di liberarsi da tale affetto. Il lavoro di questa artista si rifà tanto alla Land Art quanto alla Performance Art, ponendosi all’esatto confine tra le due e inaugurando così il suo genere ibrido, che Mendieta stessa definirà “Earth-body Art”. Le sue “earth-body sculptures” sono affascinanti rituali catartici in cui l’esperienza del singolo viene condivisa collettivamente attraverso il corpo dell’artista stessa, che – come spiega bene l’archivista e curatrice Deborah K.Ultan nel suo articolo del 2001 per “Art Documentation: Journal of the Art Libraries Society of North” – da individuale si trasforma così in “transpersonale”. Il dolore dell’esilio viene, dunque, canalizzato dal rituale, grazie al quale – attraverso una negazione del proprio sé – viene manifestato al contempo un paradossale atto di riappropriazione del corpo, delle origini e, quindi, dell’identità.

Di formazione prettamente pittorica, Mendieta si accorge presto dei limiti di questa disciplina che non le permetteva di raggiungere quella carica potente e reale che voleva trasmettere con la propria arte. Sarà nei primi anni Settanta che Mendieta riuscirà a esprimere al meglio il proprio potenziale artistico, grazie anche all’influenza dell’artista tedesco Hans Breder, con cui inizia così una lunga relazione lavorativa – e amorosa – che porterà a lavori, sia individuali che di collaborazione, in cui viene principalmente esplorato ed esplicitato lo spazio liminale tra il corpo e la natura. L’approccio interdisciplinare di Breder dà il via alla sperimentazione artistica di Ana Mendieta, che, attraverso l’intimità corporea e la ritualità performativa, affermerà il proprio stile peculiare. E’ in questo contesto che Mendieta scopre la controversa arte dell’Azionismo Viennese e l’aspirazione catartica dei lavori “sacrificali” di Hermann Nitsch, che scaturiscono da subito in lei una forte curiosità e ammirazione. Il sangue, a cui vengono attribuiti poteri mistici nelle opere di Nitsch, verrà riproposto da Mendieta come medium magico – e intrinsecamente politico – nei suoi rituali ispirati alla Santeria, religione afrocubana che unisce elementi del cattolicesimo con elementi della religione Yoruba.

L’utilizzo del sangue e il concetto di intimità brutale caratterizzano così le prime performance di Mendieta. Quella più discussa, e sicuramente più potente, è Rape Scene. Nel 1973, un gruppo di studenti universitari entra nell’appartamento di Ana Mendieta e, appena varcata la porta socchiusa, si ritrova, nel buio della stanza, un corpo nudo dalla vita in giù – legato e chino su di un tavolo – completamente ricoperto di sangue. L’artista ricrea un fatto di cronaca realmente accaduto un mese prima, che l’aveva profondamente segnata: lo stupro e omicidio di una studentessa dello stesso campus, Sara Ann Otten. La maniera più efficace per denunciare questo raccapricciante atto di violenza è attraverso la cruda realtà della scena stessa, esattamente come era stata riportata dalla stampa. L’esposizione brutale del corpo di Mendieta, soggetto e oggetto di questo lavoro, ricrea nello spettatore il senso di violazione su cui l’artista vuole far riflettere. Nello stesso anno, Mendieta propone ulteriori opere sul tema dell’abuso fisico e sessuale, come Untitled (Self-Portrait with Blood), la serie di sei scatti in cui viene ritratto, da diverse angolazioni, il volto tumefatto e insanguinato dell’artista, oppure People Looking at Blood (Moffitt Building Piece), in cui vengono riprese – da telecamere nascoste – le reazioni delle persone, intente a passare di fronte all’appartamento dell’artista a Iowa City. Sul marciapiede, proprio al di sotto della porta di casa, erano stati precedentemente versati sangue e viscere sparse di animali. Tutto fa supporre – o almeno così dovrebbe – che all’interno si sia consumato un potenziale atto violento. Ma la vera violenza, sembra affermare questa opera, è la terrificante indifferenza dei passanti, che non appaiono granché preoccupati riguardo la macabra scena. Qualcuno punzecchia le frattaglie con la punta di un ombrello, alcuni si fermano a guardare, altri neanche quello, e semplicemente proseguono oltre, camminandoci a fianco.

Simili nel contenuto ed entrambe del 1974, le performance Body Tracks e Blood Writing, in cui assistiamo alla trasformazione dell’artista in “pennello vivente”. Nella prima opera, affonda entrambe le braccia nel mix di sangue e tempera e una volta alzate e posate sulla parete di fronte a sé, le trascina, abbassandosi fino a inginocchiarsi e lasciando traccia del proprio movimento. I tamburi afrocubani sparati durante l’inizio di Body Tracks diffondono per lo spazio bianco della galleria la profondità della Santeria cubana. Importante alla lettura dell’opera è l’analisi della docente e critica d’arte Kaira M.Cabañas, in “Ana Mendieta: ‘Pain of Cuba, Body I Am.’” (Woman’s Art Journal, vol. 20, 1999), che esplicita come il plausibile richiamo alle Anthropométries di Yves Klein del 1958, in cui è l’artista – maschio bianco – a manovrare la “donna-pennello”, venga qui ribaltato da Mendieta come atto femminista in un contesto, quello artistico, quasi totalmente patriarcale. In queste due performance, la denuncia implicita, oltre a riproporre il tema della violenza di genere delle opere precedenti, sembrerebbe riguardare più nello specifico la violenza domestica, di cui era vittima la sorella, a cui verrebbe fatto riferimento in Blood Writing: la frase dipinta con le mani, intinte di sangue, in questo caso è “SHE GOT LOVE”.

Ana Mendieta, Blood Writing (1974)

Il sangue, che abbiamo visto fare da filo conduttore alle opere di Mendieta, è l’elemento chiave del rituale. Nella performance filmata di Death of a Chicken (1972), che richiama fortemente i “riti” dell’Azionismo Viennese, l’artista, completamente nuda, tiene in mano una gallina appena decapitata che in preda agli ultimi spasmi impazziti irrora con il suo sangue le pareti bianche e Mendieta stessa. Con questo atto sacrificale, denigratoriamente associato alla Santeria, Mendieta vuole mettere in scena il punto di vista stereotipato e discriminatorio della società occidentale nei confronti delle differenti comunità esuli, in questo caso di quella cubana.

In questa società che fagocita e tende a uniformare tutto ciò che è “Altro”, Mendieta utilizza la propria arte come mezzo per identificarsi con le proprie radici, in particolare attraverso performance rituali, che portano l’attenzione sul proprio corpo come luogo di espressione della propria cultura. Il simbolo dell’ “uccello sacrificale” appare spesso nelle opere dell’artista. Nella performance Bird Transformation (1972), Mendieta sceglie di applicare interamente al corpo di una sua compagna di università numerose piume bianche, lasciando scoperti solamente gli occhi, la bocca, il pube, i piedi e le mani. Successivamente, sarà Mendieta stessa a trasformarsi nella vittima sacrificale: nella performance filmata di Blood and Feathers (1974) ne possiamo ammirare il metamorfico corpo – ricoperto di sangue e di piume – sulle sponde di un ruscello, mentre in Ocean Bird (Washup), sempre dello stesso anno, lo vediamo trasportato dalle onde dell’oceano, fino alla spiaggia messicana.

Verso la metà degli anni Settanta, lo stile artistico di Mendieta si definisce sempre di più attraverso l’esplorazione delle proprie origini e la ricerca della propria identità. Tra il 1973 e il 1980, l’artista cubana si dedica alla realizzazione delle Silueta, una serie di più di 200 lavori-rituali in cui i confini tra il proprio corpo e il paesaggio circostante si fondono completamente. La prima Silueta – creata in Messico durante un programma estivo universitario – rappresenta l’artista, sdraiata in un’antica tomba zapoteca ad Oaxaca, totalmente ricoperta di fiori bianchi che sembrano crescere da, e attraverso, il corpo stesso. Nei vari riti originati dalle diverse siluetas, il corpo si fonde con la natura costituendo così il fine espressivo delle opere di Mendieta. In ognuna, infatti, l’artista cubana lascia la propria impronta, lavorando con gli elementi naturali ed esplorando, attraverso rituali catartici, la relazione intima – e allo stesso tempo collettiva, ancestrale – con l’universo. Sebbene non siano effettivamente autoritratti – l’idea di silhouette sembra quasi l’opposto, un ritratto in negativo che regala la presenza e l’assenza insieme-, queste opere trattano dell’identità dell’artista più che tutte le precedenti: un’identità che trascende i concetti di genere ed etnia, ma che paradossalmente li vuole affrontare – in quanto corpo femminile colonizzato – riappropriandosi delle proprie origini.

Mendieta sostiene che la sua attrazione verso la natura è la conseguenza diretta al fatto di non aver mai sentito di avere una terra, una patria. Per poter reclamare il proprio posto nel mondo, decide, così, di andare direttamente – e letteralmente – alla radice. Strappata al grembo della Madrepatria, Mendieta ritorna a quello di Madre Natura, con cui diventa un tutt’uno. Con la sua serie di Silueta, Ana Mendieta sembra volerci dire “io sono stata qui, io ora sono parte del tutto”. Ciò che testimonia il suo passaggio non è altro che il segno della propria assenza. È quello lo spazio liminale in cui la sua silhouette prende vita, caricandosi di significato.

Ana Mendieta, Silueta Series (1973-1980)

Il concetto di permanenza effimera è rafforzato dalla scelta dell’artista di utilizzare materiali naturali, sottolineando sia la potenza della natura che la fragilità della forma, alterabile dal tempo e dalle stesse intemperie. “Mi sono immersa negli elementi stessi che mi generarono, utilizzando la terra come tela e la mia anima come strumento”, afferma Ana Mendieta. Sono gli scatti fotografici a testimoniare tale atto di mimesi tra arte e natura, come quelli di Untitled (from Silueta Series), del 1976,in cui vediamo l’impronta del suo corpo, incisa nella sabbia del bagnasciuga e colorata di tempera rossa, riempirsi e svuotarsi di acqua, con l’ingrossarsi della marea, che non solo ne lava via la tinta scarlatta, ma ne cancella di volta in volta sempre di più i bordi. In una Silueta del 1980, eseguita in Iowa, Mendieta ricopre la propria sagoma con polvere da sparo e le dà fuoco, richiamando una pratica della Santeria. Gli elementi rafforzano la potenza mistica del rituale: secondo la psicologa americana Danielle Knafo, l’utilizzo del fuoco, delle candele e dell’esplosivo velocizza quel senso di caducità dell’opera – specchio della condizione umana -, donando ulteriore drammaticità alla scena. L’artista decide poi di accompagnare lo scatto, pubblicato su Heresies, con la descrizione della leggenda cubana de La Venus Negra, simbolo contro la schiavitù, che carica l’opera di ulteriore forza e significato.

Finalmente, nel 1980, Ana Mendieta, sotto invito del governo cubano, torna nella sua terra d’origine e nel 1981 inizia, nel Janico State Park dell’Havana, Rupestrian Sculptures, una serie di incisioni su pietra, in cui porta il proprio progetto artistico “alla fonte”, secondo le parole di Mendieta stessa, eliminando definitivamente il riferimento alla propria corporeità. Queste incisioni, infatti, sono dedicate all’immaginario delle dee del popolo Taino che abitava le Antille, come Guabancex (Goddess of the Wind), Guanaroca (First Woman) e Atabey (Mother of the Waters). E’ chiaro come l’artista cubana si identifichi profondamente con questa antica popolazione estinta, nonché colonizzata dagli Europei. Ancora una volta, Mendieta con la sua arte tende a esorcizzare i propri traumi personali – resi universali dal potente, e costante, richiamo ancestrale. In ogni caso, la serie rimarrà inconclusa a causa della prematura morte dell’artista.

L’8 settembre del 1985, Ana Mendieta “cade” dalla finestra dell’appartamento al 34esimo piano in cui abitava con il marito Carl Andre, famoso artista del Minimalismo americano. Sebbene le circostanze della morte siano alquanto sospette e le testimonianze dei vicini riportino di aver sentito litigi e gridare svariati “No!” da parte di Mendieta poco prima del decesso, Andre viene assolto dal giudice, che chiude il caso come tragico incidente. Sette anni dopo la morte, nel 1992 nasce il collettivo WHEREISANAMENDIETA, creato da Women’s Action Coalition e Guerrilla Girls, convinto della colpevolezza di Carl Andre e attivo nella lotta contro l’indifferenza nei confronti delle minoranze e dei gruppi oppressi da parte delle istituzioni culturali, come quella dell’arte.

A tal proposito, è importante sottolineare come Mendieta stessa abbia sempre lottato contro il marginalismo verso ciò che viene definito “Altro”, esprimendo questa solidarietà non solo nei contenuti espressivi delle proprie opere, ma anche cercando di aprire una breccia – dall’interno – nel patriarcale e occidentalocentrico sistema dell’arte. Esempio di questo impegno è la mostra “Dialectics of Isolation: An Exhibition of Third World Women Artists in the United States” del 1980, tenutasi a New York. Obiettivo di questa esposizione – curata da Mendieta, dall’artista giapponese Kazuko Miyamoto e dall’artista indiana Zarina -, è quello di celebrare il lavoro di artiste provenienti da culture non occidentali (Third World Women), fornendo loro uno spazio nel panorama artistico statunitense, che lo ha da sempre trascurato e sottovalutato. La mostra, inoltre, permette allo spettatore di esplorare una diversità artistica ed espressiva, e riflettere riguardo ai temi proposti dalle opere di queste artiste donne, come il colonialismo, la resistenza e il patriarcato.

Per quanto l’arte di Ana Mendieta si basi sul concetto di assenza, rappresentando quella che la storica dell’arte Jane Blocker definisce come “aesthetic of disappearance” (in Where Is Ana Mendieta?: Identity, Performativity, and Exile, Duke University Press, 1999), è doveroso colmare il mancato riconoscimento di questa artista che non può rimanere nell’ombra. Mendieta, personalità marginalizzata e messa a tacere – definitivamente – troppo presto, esiste ancora, attraverso la sua potente arte. E’ proprio Mendieta stessa a ricordarci che, nonostante il corpo sia temporaneo, la propria impronta – e presenza – resta.

Ana Mendieta, Silueta Series (1973-1980)