di Giulio Pecci

Charles Mingus nella vita avrebbe voluto suonare Stravinskij e Beethoven; avrebbe voluto continuare a imbracciare il suo primo amore, il violoncello – strumento che infatti non abbandonerà mai del tutto. Sono state reali contingenze sociali ad impedirgli di realizzare questo desiderio: l’impossibilità di accedere alla giusta formazione e la pressante necessità di guadagnarsi da vivere. Proprio quest’ultima lo porterà a lasciarsi convincere dall’amico sassofonista Buddy Collette a scambiare il violoncello con il contrabbasso e a unirsi alla sua prima formazione di jazz, per suonare nei locali e guadagnare qualche soldo, oltre che il rispetto del quartiere e l’attenzione delle ragazze.

Tu sei nero. Puoi essere bravo quanto vuoi, ma non ce la farai mai nella musica classica. Se vuoi suonare devi suonare uno strumento da negri. Visto che il violoncello non lo puoi strapazzare, Charlie, ti tocca imparare a strapazzare il basso!

Possiamo dire con certezza che pur abbandonando il violoncello già in adolescenza, Mingus non abbandona la classica, che rimane una costante nei suoi ascolti e soprattutto influisce sulla sua produzione musicale: è chiaro come in lui viva una dicotomia che è in primis parte della sua personalità di uomo nero “bastardo” ma che si manifesta anche musicalmente.

Il titolo italiano dell’autobiografia del jazzista, dalla quale è estrapolata la citazione sopra riportata, è Peggio di un bastardo. Era decisamente così che si sentiva Charles Mingus, soprattutto da bambino, a causa delle sue origini meticce – in cui il sangue indiano, asiatico e bianco dei suoi antenati si mescolava a quello nero dei suoi genitori. La sua personalità è scolpita da questo conflitto, diventa quasi il leitmotiv della sua vita e per lungo tempo della stessa produzione musicale: « ogni volta che guardandosi allo specchio si chiedeva: “cosa sono io?”, gli sembrava di vedere una serie di etnie ».

Un conflitto interiore bruciante sollevato dalla difficoltà a farsi accettare o anche solo riconoscersi da uno qualunque dei numerosi gruppi etnici che popolavano Watts, il distretto a sud di Los Angeles in cui era nato e cresciuto. Motivo principale a causa del quale, nonostante si fosse già distinto da bambino grazie a un enorme talento naturale, non ebbe la possibilità di ottenere una formazione musicale adeguata – dovendosi accontentare di quella a buon mercato e discriminatoria riservata ai bambini afroamericani. Non imparò a leggere la musica, suonava i pezzi classici ad orecchio, privilegiando il suono a discapito della tecnica e della grammatica musicale, pratica che si rivelò cruciale nella sua formazione da jazzista ma che gli precluse la possibilità di una carriera da musicista classico, il suo primo sogno. Nelle sue stesse parole: « era come se a un bambino intelligente in grado di pronunciare con facilità e sveltezza le sillabe non venisse mai insegnato in che modo le sillabe si dispongono dentro le parole e le parole dentro il periodo ».

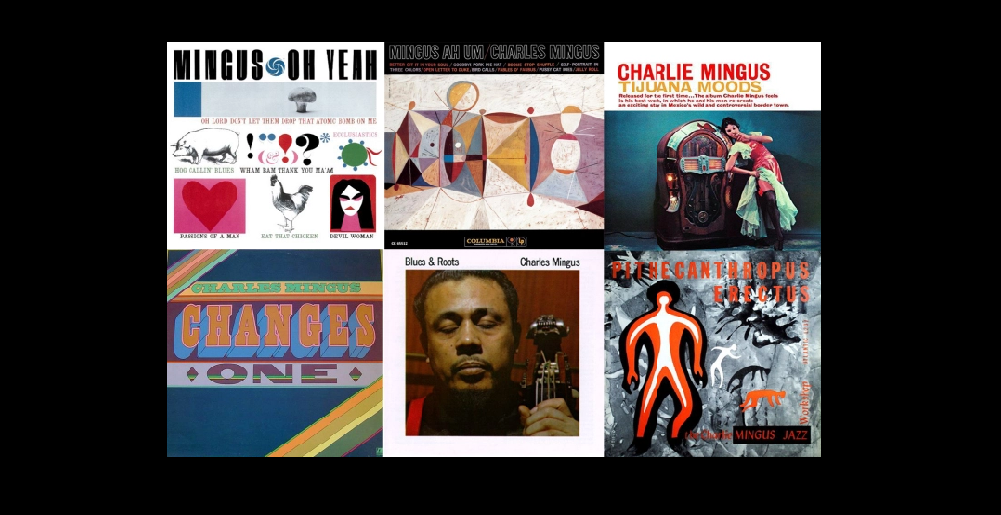

Per capire meglio questo complesso rapporto che abbiamo tra Mingus, la musica classica, il jazz e l’essere un afroamericano “atipico”, possiamo esaminare quattro suoi album, riconosciuti da più parti come suoi capolavori: Phitecantropus Erectus (1956) e The Black Saint and The Sinner Lady (1963) per l’aspetto “classico”, cerebrale e più sperimentale della sua musica – diciamolo: più “bianco”; Tijuana Moods e Blues & Roots per quello più vitale, esplosivo e soprattutto radicato nella tradizione blues e jazz, insomma la parte più “nera”.

Phitecantropus è il primo capolavoro della sua lunga discografia: il solo lato A dell’LP, composto dalla title track e la sinfonia cittadina A Foggy Day, sarebbe bastato per farlo rimanere per sempre nella storia della musica. Spesso questo disco viene indicato come il principale anticipatore della rivoluzione free-jazz che da lì a qualche anno avrebbe sconvolto il mondo musicale. Se da una parte si capisce il perché si possa considerare un anticipatore in quel senso, vista questa apparente mancanza di un centro, questa confusione controllata, ciò che sembra sempre di percepire da questo disco, è l’ombra della figura mastodontica di Mingus sui brani: come se ogni assolo di sax, sprazzo di tromba, ogni cavalcata furiosa fossero estensione della mente del contrabbassista, quasi partissero a un suo cenno di bacchetta, come un vero e proprio direttore d’orchestra.

Ma soprattutto, come in un’opera ottocentesca, a condurre la composizione abbiamo un tema “letterario”, fatto praticamente inedito per il Jazz dell’epoca. In questo caso il più grande topos che si possa concepire, la storia dell’essere umano dalla nascita al presente – il presente di Mingus ovviamente. Se chiudiamo gli occhi possiamo chiaramente vedere svolgersi davanti a noi la storia dell’uomo, semplicemente seguendo la materia musicale e la dinamica dei quasi undici minuti del brano: i suoi primi, incerti, passi esposti dal tema iniziale, la sua ascesa, la sua vitalità estrema, la sua curiosità e intelligenza, la sua delicatezza e sensibilità; ma percepiamo allo stesso tempo anche il caos di cui è composto, la tendenza alla violenza, la sua debolezza.

Quando il tema iniziale viene ripreso suona diverso, quasi non lo riconosciamo tanto è stato impegnativo il viaggio che c’è stato in mezzo, tanto è cambiata la nostra percezione dello stesso in un percorso circolare ma che di circolare paradossalmente non ha assolutamente nulla, come dimostrato dalla deflagrazione finale, la caduta dell’uomo che ha provato a innalzarsi troppo in alto: squilli di tromba e dei fiati, dissonanze e vere e propria urla portano a conclusione il primo capolavoro di Charles Mingus, uno dei più coinvolgenti della stessa storia del Jazz.

Il richiamo all’universo classico in A Foggy day è ancora più esplicito, voluto o meno. Le sirene, i fischietti e gli altri suoni “cittadini” ricordano da vicino le sperimentazioni di maestri del primo novecento come Edgar Varèse, e non solo: il brano stesso è uno standard composto da George Ghershwin, portato alla ribalta da Fred Astaire nel film del 1937 Una magnifica avventura (A Damsel in Distress). Anche in questa occasione, in realtà, Mingus ci sta efficacemente dipingendo un quadro davanti agli occhi, quello di una città e del suo movimento, del suo rumore e di nuovo, della sua vitalità, termine che potrebbe essere sinonimo della sua intera produzione musicale. Le pause repentine, gli assoli, la massiccia linea di basso, i rumori (ad un certo punto si sente perfino una moneta che cade) compongono la perfetta colonna sonora di una metropoli.

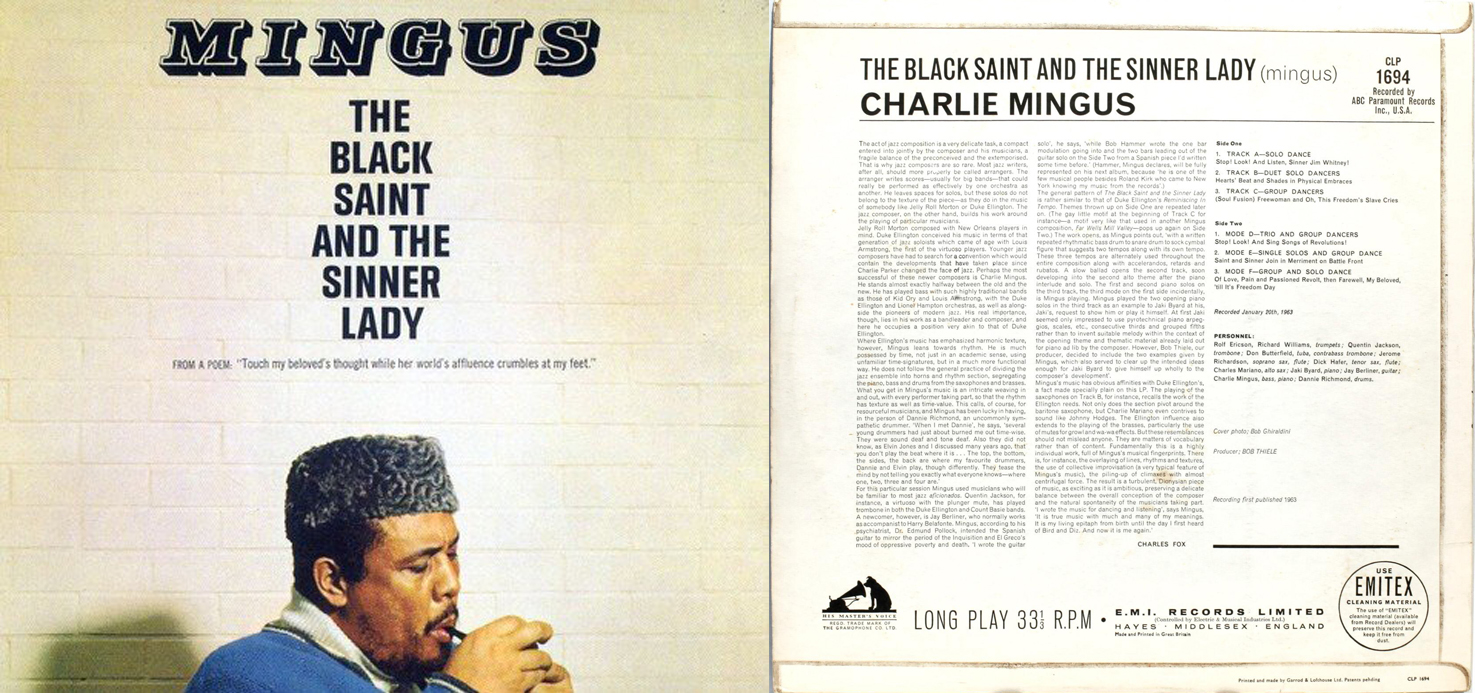

Per The Black Saint and The Sinner Lady il discorso è simile, con degli importanti distinguo.

Anche qui abbiamo la percezione che la figura di Mingus incomba intellettualmente e quasi fisicamente su tutti i suoi musicisti, ma in modo diverso (non può dirsi un caso se ascoltando i suoi dischi si percepisce così nitida la presenza della sua figura intellettuale e se nelle sue formazioni raramente troviamo nomi altisonanti di super star del suo stesso calibro, forse con l’eccezione di Eric Dolphy al sax nel disco dal vivo Cornell 1964; piuttosto sono presenti musicisti eccezionali, che però al di là della stretta cerchia di professionisti e appassionati non hanno mai spiccato il volo in quanto a popolarità: d’altronde avere a che fare con l’incredibile personalità di Mingus era un problema in primis per sé stesso, affrontato anche in sessioni di terapia che sono il materiale primario di cui è composta la sua autobiografia e in parte questo disco, figurarsi cercare di farla andare d’accordo con quella di qualche altro genio problematico del periodo).

Qui Mingus più che nelle vesti del direttore indemoniato, sudato e esuberante, tutto intento a dare ai suoi musicisti le giuste indicazioni al momento giusto per farli scatenare o riportarli all’ordine, compare in quelle di vero e proprio compositore, come se ci fosse più “ordine” all’interno delle composizioni. Impressione confermata da un’analisi strettamente musicale che fa emergere raffinati arrangiamenti di fiati e un dolce pianoforte al quale spetta quasi sempre l’onere e l’onore di esporre e condurre il tema. Suonano “classici”, diatonici, armoniosi e spesso e volentieri molto poco blues; effetto a volte subordinato alle cavalcate proto-free jazz di cui il nostro è probabilmente il più grande interprete della storia, a volte ad escursioni in scale e suoni esotici di stampo arabo o spagnolo, infarcendo il tutto – con classe unica – di rimandi alla storia del Jazz.

Infine, impossibile non citare la stessa struttura dell’album: un’unica composizione divisa in quattro tracce e sei movimenti, attingendo direttamente alle forme classiche del balletto; anche la formazione non è prettamente “jazzistica”, trattandosi di una band di undici musicisti. Non c’è poi balletto o opera senza una storia appassionante a fare da filo conduttore. Qui, dopo la storia dell’umanità, Mingus corregge il tiro e si concentra sul popolo afro americano e sulle sofferenze di cui è vittima da sempre. Non lascia passare un messaggio di arrendevolezza – quanto di propulsione e grido per la libertà e ricerca di una propria dimensione sociale.

Come già accennato, Blues & Roots (1960) e Tijuana Moods (1963) sono esempi di una sfumatura diversa nella sua produzione musicale rispetto ai due lavori fin qui trattati.

Tijuana Moods è ispirato all’omonima città di confine messicana, durante gli anni cinquanta e sessanta un vero e proprio porto franco in cui gli abitanti della bassa California si dirigevano per lasciarsi andare alla lussuria più totale, in tutte le sue forme: gioco d’azzardo, prostituzione, alcol, risse gratuite e chi più ne ha più ne metta. Lo stesso Mingus durante la sua giovinezza ne fu un assiduo frequentatore e le esperienze adrenaliniche lì vissute sono qui riportate in musica con una precisione sconvolgente (ogni brano evoca una precisa “scena” di vita, come si intuisce dai titoli), attingendo per lo più alla tradizione jazzistica ma lasciando che la stessa si contaminasse, ovviamente in primis con ritmi e sonorità messicani. Una gioiosa orgia sonora in cui la vena più selvaggia e impulsiva di Mingus trova tutta la sua espressione.

Infine, la storia di Blues & Roots è esemplare per comprendere il discorso fin qui portato avanti. Nelle stesse parole di Mingus contenute nelle note dell’album infatti: « Questo disco è insolito – presenta solo una parte del mio mondo musicale, il blues. Un anno fa, Nesuhi Ertegün mi suggerì di registrare un intero album blues […], perché alcune persone, in particolare i critici, stavano dicendo che non swingavo abbastanza. Voleva dar loro una raffica di musica soul: da chiesa, blues, swing, ‘terrena’ ».

Il concetto di “swing” è estremamente complesso da descrivere a parole, a volte trascende anche la stessa sfera musicale. È un oscillare, come dice la parola stessa, ma su cosa e in che senso? Wayne Shorter, nel suo bestseller Come il Jazz può cambiarti la vita lo ha definito in vari modi, quello più interessante è forse il seguente: « il tempo reale è una costante. Il tuo tempo è una percezione. Il tempo di swing è un’azione collettiva. Tutti nel Jazz cercano di creare un’alternativa più flessibile al tempo reale. […] Alcuni corrono, altri rallentano, altri ancora suonano esattamente sulla battuta, sul beat. Ma tutti si spostano avanti e indietro per trovare e mantenere un certo terreno comune. Vai a tempo quando le tue azioni sono abbastanza percettive e flessibili da rientrare nel flusso dell’unica costante: lo swing ».

Blues & Roots trasuda swing, letteralmente. A partire dall’opener Wednesday Night Prayer Meeting costruita tutta sull’esuberanza dei fiati, come se fossimo nel bel mezzo di una funzione protestante nel sud degli Stati Uniti, passando per quello che forse è diventato il pezzo più famoso di Mingus, Moanin, con una carica devastante che conquista anche chi non ha mai sentito una sola nota di blues o jazz in tutta la sua vita, fino ad arrivare alla orecchiabile My Jelly Roll Soul, con un motivo e un andamento che ci fanno subito immaginare un fumoso caffè anni ’30.

Tornando per un attimo alle note di copertina scritte dallo stesso Mingus, è incredibile constatare come i critici (ovviamente bianchi) lo accusavano, ancora in età adulta, di non fare quello che per loro un nero era in dovere di fare: blues, jazz, swing. Questi e soltanto questi. La peculiarità dei suoi lavori, evidentemente influenzati dalla musica classica e aperti ad ogni mondo musicale che il nostro trovasse stimolante, erano qualcosa che lasciava abbastanza interdetto il pubblico e gli stessi addetti ai lavori, fino al punto che Mingus dovette scrivere e registrare un album appositamente, per rimarcare che lui, in quello specifico modo, ci sapeva suonare eccome. Stava “semplicemente” esplorando tutte le possibilità che la sua mente creativa e il suo genio gli mettevano di fronte.

Concludendo, è assolutamente innegabile che l’oggettiva assenza della possibilità di diventare un musicista classico abbia plasmato la musica di Mingus profondamente, che è andato a introdurre a suo modo (principalmente a livello concettuale) quella specifica materia musicale nell’ambito in cui gli era lecito esprimersi liberamente. Bisogna poi fare attenzione a non pensare che le categorie spicciole di cui mi sono servito per analizzare la sua musica siano dei contenitori ermetici: in ogni disco e brano qui citato è possibile ascoltare nettamente le influenze di una parte e dell’altra, perché semplicemente sono manifestazione di una personalità eclettica e oltre modo esuberante, quasi cubista, complessa e spesso imperscrutabile anche per lo stesso Mingus.

In altre parole: io sono tre. Il primo sta sempre nel mezzo, senza preoccupazioni ed emozioni; osserva aspettando l’occasione di esprimere quello che vede agli altri due. Il secondo è come un animale spaventato che attacca per paura di essere attaccato. E poi c’è una persona piena d’amore e di gentilezza, che permette agli altri di penetrare nella cella sacra del tempio del suo essere. E si fa insultare, e si fida di tutti, e firma contratti senza leggerli, e si lascia convincere a lavorare sottocosto o gratis. Poi, quando si accorge di quello che gli hanno fatto, gli viene voglia di uccidere e distruggere tutto quello che gli sta intorno, compreso se stesso, per punirsi di essere stato tanto stupido. Ma non ce la fa: e così si rinchiude in se stesso.