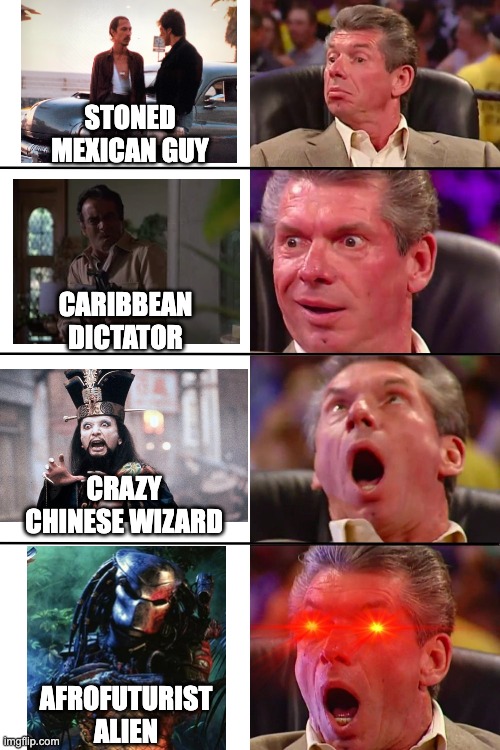

In copertina: Predator di John McTiernan, 1987

Sono gli anni ‘80: l’avversario degli Stati Uniti non può essere di questo mondo.

di Franco Cimei

“Non ho tempo per sanguinare” dice impassibile il soldato Blain masticando la sua gomma americana. La squadra di recupero di cui fa parte, formata dai migliori uomini scelti tra i berretti verdi americani, ha appena disintegrato un covo di guerriglieri, in una giungla non meglio specificata del centro America, a forza di granate e punch-line. Con l’alibi della missione di recupero di un ministro, precipitato nella giungla durante un volo in elicottero e (sembra) finito in mano ai guerriglieri, Predator, diretto da John McTiernan nel 1987, inizia con il canovaccio standard dei film action del periodo: l’America è in pericolo, soggiogata dallo straniero, e l’eroe, incarnazione dello spirito della nazione, dovrà infrangere la legge per salvarla.

Fin dalla prima stretta di mano tra Arnold Schwarzenegger e Carl Weathers, che si trasforma in un braccio di ferro tra enormi bicipiti oliati, Predator osserva compiaciuto il confine di un’estetica, quella del cinema action anni ’80 in costante rilancio verso la spettacolarizzazione esagerata del machismo (tanto che quella stessa stretta di mano è diventata un meme), travalicare nella sua parodia così da farsi critica e decostruzione di quegli elementi che avevano forgiato un intero decennio di cinema popolare americano, estensioni dell’edonismo individualista promosso dal presidente Reagan, che in quell’anno è al suo secondo mandato.

Dato il tono del film, al posto di Arnold Schwarznegger nel ruolo del protagonista sarebbe stato lecito aspettarsi un Sylvester Stallone o un Chuck Norris, action hero palestrati intercambiabili, reduci rispettivamente dalle due più iconiche declinazioni del cinema reaganiano: Cobra e Delta Force, entrambi dell’anno precedente. Ma Arnold non è americano, arrivato negli Stati Uniti nel 1969 aveva raggiunto la fama come body-builder, era diventato poi milionario grazie a degli oculati investimenti nel mercato immobiliare a Los Angeles e infine si era fatto una reputazione nel cinema sempre grazie alla sua imponente fisicità

Schwarzenegger è l’incarnazione più strampalata del self made man del sogno americano; nessuna scuola di dizione potrà mai nascondere quel pesante accento austriaco e il suo innegabile carisma è una canotta troppo corta su quel corpo straripante di muscoli, impacciato nei movimenti ma sempre disponibile alla posa scultorea, così simbolicamente maschio da assumere le fattezze di un grosso giocattolo, penso ad He-Man.

Già dai suoi primi film erano state tentate diverse strade per sopperire a queste evidenti imperfezioni attoriali e persino anatomiche: in Ercole a New York diventa “Arnold Strong” per nascondere un cognome impronunciabile; il ruolo di T-101, il cyborg assassino di Terminator, sembra scritto apposta per dare senso diegetico ai suoi movimenti meccanici, alla sua recitazione monocorde. Ma la grandezza di Schwarznegger, e probabilmente la chiave del suo successo come attore, è stato il riuscire a trovare un equilibrio costante tra il divismo esaltato e un’autoironia che lo rendono perfettamente credibile, addirittura epico, anche mentre stende un cammello con un cazzotto sulla testa in Conan Il Barbaro il film di John Milius che apre simbolicamente l’era del cinema action-reaganiano, girato durante la campagna elettorale del futuro presidente.

Appare dunque evidente che la scelta di Arncome protagonista di Predator rappresenti il cavallo di Troia perfetto per far saltare dall’interno quegli stessi stereotipi di machismo eroico che proprio lui più di tutti aveva contribuito a creare al cinema.

Tutta la prima parte del film sembra più una goliardica scampagnata tra maschilisti tossici che una segretissima operazione di salvataggio: i membri della squadra vengono elitrasportati nel luogo dove dovranno completare la loro missione ma, tra una canotta sudata di MTV e turgidi sigari cubani, l’aggressività e la competizione tra loro è contenuta a stento dal sarcasmo feroce delle battute.

Le comunicazioni radio dal campo base sono coperte dalla musica di Little Richard che canta Long Tail Sally da uno stereo a cassette e quando Blain, interpretato dall’attore Jesse Ventura, si vede rifiutare il suo tabacco da sputo da Poncho che lo invita a togliergli “quella merda puzzolente da vicino la sua faccia”, l’altro ringhia di contrappunto: “vedo solo un mucchio di froci dalla mascella molle qua intorno. Questa roba ti trasformerebbe in un dannato tirannosauro sessuale [tirannosauro superdotato nel doppiaggio italiano]. Proprio come me”. La scena si conclude con Poncho che lo invita a infilarsi il suo lanciagranate in “quel tuo culo dolorante”, tutti ridono e si danno fortissime pacche sulle spalle.

Il fattore che altera questo perfetto quadro di suprematismo americano è la crescente consapevolezza del gruppo di trovarsi davanti ad una minaccia del tutto nuova: dopo aver preso d’assalto il covo dei guerriglieri non trovano traccia del ministro da salvare e, cercando di raggiungere il punto di recupero, vengono presi di mira da una creatura in possesso di una tecnologia futuristica.

La goliardica spavalderia del gruppo si incrina di scena in scena mentre si rendono presto conto di stare partecipando ad una battuta di caccia di cui sono le prede. A nulla servirà confessarsi a vicenda la loro amicizia e le loro paure o radere al suolo un intero quadrante di foresta fino a consumare tutte le munizioni; i rapporti di forza sono definitivamente ribaltati.

Il loro nemico è un alieno che può rendersi invisibile nella vegetazione tropicale spiandoli indisturbato tramite la visione termica e uccidere con i suoi raggi al plasma; dall’elmo metallico fuoriescono delle escrescenze simili a dreadlock, un design che non stonerebbe in un fumetto afrofuturista.

Ed è proprio da questo dettaglio di tecno-primitivismo che dovrebbe partire la nostra riflessione sulla peculiarità del film: nel finale l’eroe rimane sprovvisto di munizioni e il villain si spoglia del suo equipaggiamento futuristico per dar vita a quello che sembra un duello ancestrale, per decretare il vincitore ad armi pari.

La vittoria finale sull’oppressore alieno sarà ottenuta non grazie alla supremazia tecnologica o all’abnegazione totale alla causa dei giusti (vedi appunto i film action anni ’80 precedentemente citati) ma grazie ad una regressione pretecnologica che porterà l’eroe e il mostro a confrontarsi su un piano sempre più simbolico: il dominio americano sulla realtà diviene una questione puramente ontologica, tanto è vero che vediamo Schwarzenegger ritornare ad uno stadio primitivo che il colonialismo aveva definitivamente decretato come superato, embrionale o al massimo puramente estetico.

L’America ha sconfitto il primitivo attraverso la tecnologia non per una favorevole congiunzione storico-antropologica ma semplicemente per scelta (come nel gioco si scelgono gli scacchi bianchi o neri senza influenzare le dinamiche della partita) e ora capovolge le parti per dimostrare che la supremazia yankee è un dato di fatto empirico: è buttando nel fango quei coltelli o i cannoni laser che se ne trovano facilmente le prove.

Il fango è l’elemento topico di tutta la parte finale del film: copre la muscolare nudità del protagonista, così anche l’elemento machista della forza bruta, urlato ad ogni inquadratura dai deltoidi tesi, scompare per gettare tutto in un’astrazione primordiale, in quello che sembra ormai uno scontro tra due entità assolute e inconciliabili: l’America e l’altro.

Ma perché l’altro è un alieno? Predator è un film di fantascienza solo perché vediamo qualcosa cadere dalle stelle prima dei titoli di testa. Potremmo altrimenti benissimo pensare ad un esperimento genetico dei russi, ad una divinità primordiale che abita la foresta, ad un generico villain mostruoso ma allora non sarebbe possibile sostenere tutta la prima metà dell’opera in cui assistiamo chiaramente al salto dello squalo di un genere cinematografico che stava entrando in quegli anni nella sua fase decadente, grazie anche ad altri precursori nobili come Commando o Grosso guaio a Chinatown.

L’idea che una rappresentazione iper-reaganiana della realtà potesse sfociare nella sua parodia risulta giustificabile qui solo dal contesto fantascientifico del film: non poteva certo essere un commando vietnamita a fare cadere nella più profonda paranoia i migliori uomini scelti della U.S. Army, bisogna postulare qualcosa di più, di totalmente irreale, elevare esponenzialmente il concetto di altro per toccare l’assurdo: l’alieno.

Postcredit:

Nel 2021 l’intera documentazione desecretata riguardo presunti avvistamenti di oggetti volanti dell’agenzia d’intelligence statunitense, la CIA, diviene disponibile online e consultabile gratuitamente sul sito: theblackvault.com. Non c’è traccia del Predator.

L’influsso reaganiano non si ferma all’immaginario cinematografico ma come un virus infetta anche le biografie di chi ne è stato il portavoce: Jesse Ventura diventerà governatore del Minnesota nel 1999, lo seguirà Arnold Schwarzenegger nel 2003 in California, Sonny Landham tenta nel Kentucky ma fallisce. In quello stesso anno Carl Weathers fa un’apparizione al Saturday Night Live in cui si presenta come aspirante governatore mentre una voce fuori campo lo introduce: “Carl Weathers for Governor. He was the black guy in Predator.”