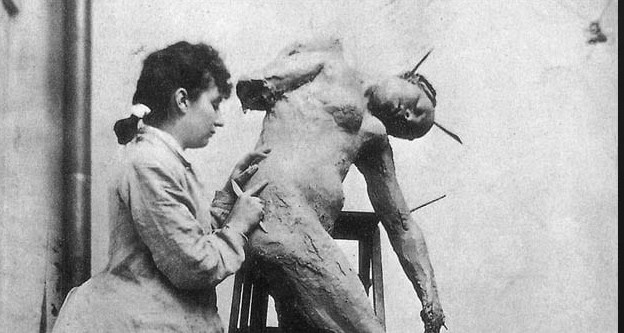

In copertina: Young Woman on a Divan, Camille Claudel, 1900. Collezione privata.

Resistere: parola composta dall’infinito del verbo latino sisto che indica stare fermo, arrestare, e dalla particella re, che conferisce un valore di opposizione. L’Accademia della Crusca definisce resistere come lo “star forte contr’alla forza e violenza di checchessia, senza lasciarsi superare, né abbattere”. Poetico, direi, quasi romantico: resistere è non cedere all’urto violento provocato dall’irruenza di altri; resistere è uscire dalla tempesta, escoriati ma vivi; resistere è sopportare il dolore, sconfiggendone infine la fonte. Chi resiste non muore; se lo fa, consuma eroicamente il suo destino salvando le vite di altri o, ancora, decidendo con inamovibile passione di terminare una volta e per sempre la propria. Chi resiste è, al contempo, il celebrante e il celebrato.

Un vincente.

E dunque, se questa definizione della parola corrisponde al vero, mi domando come mai di Camille Claudel, seconda primogenita di quattro figli, mi è rimasta impressa più di tutto la resistenza. Un’incoerenza per alcuni, vista la fragilità che ha caratterizzato questa donna e la traiettoria tristemente discendente che la sua vita ha seguito. In The Madwoman in the Attic, Sandra Gilbert e Susan Gubar hanno scritto che, nella vita come nell’arte, le artiste erano letteralmente e figurativamente chiuse nella schiacciante “architettura della società dominata da uomini”.

Camille, che una vincente non lo fu mai, di questa architettura è la crepa.

Il primo a modellare il percorso di vita della scultrice, nata l’8 dicembre 1864, lo ha fatto a sua insaputa. Un anno prima della nascita di Camille, i genitori Louis Prosper e Louise Athanaïse Cerveaux, hanno un maschio, morto dopo appena due settimane. Quanto sia stata dolorosa la rapida perdita del primogenito si può solo immaginare; ciò che è certo è che mentre Louis nutre per la prima figlia un’evidente predilezione, Louise, che con lei condivide il compleanno, le rimane sempre ostile. Per lo psichiatra Luca Trabucco e la psicoterapeuta Michelle Morin-Bompart, Camille è un mal riuscito esempio di “replacement child”. La madre, per colmare il vuoto del lutto, avrebbe desiderato la nascita di un altro maschio: di questa bambina (il cui nome in francese è beffardamente ambigenere), della sua spigliatezza e dell’inesauribile creatività, lei non sa che farsene.

Non le piace lasciare la sua vita di campagna per Parigi, di modo da permetterle di frequentare una scuola di scultura adeguata al suo talento; non le piace l’indipendenza della figlia, lontana dal suo ideale conservatore di donna di famiglia; non le piace, ovviamente, la relazione scandalosa intrapresa con lo scultore e maestro Rodin. E’ lei a volere l’internamento per Camille nel marzo 1913, una settimana dopo la morte del marito; durante i trent’anni di reclusione della figlia non va a trovarla nemmeno una volta, impedendole d’intrattenere alcuna corrispondenza e limitando le pochissime visite alla sola cerchia famigliare.

Tuttavia Camille resiste questa avversione materna, ingenuamente la ignora. Nella biografia dell’artista (Castelvecchi Editore, 2015), Odile Ayral-Clause riporta:

«La paziente», segnala una delle sorveglianti nel suo rapporto, «è molto seccata, perché pensa che se non impedissero a sua madre di venirla a trovare, questa verrebbe di certo. È molto maltrattata dalla sua famiglia».

[…] «Che cosa ci vengo a fare a Ville-Évrard?», scriveva [la madre] al dottor Truelle. «Camille non avrebbe nessun piacere a vedermi. Non prova nessun affetto per noi. […] Sono molto contenta di saperla dov’è, almeno così non può nuocere a nessuno»

In quegli anni Camille è diventata instabile, certo; vive in un appartamento sudicio e insalubre, è paranoica e soffre di manie di persecuzione. Pensa che Rodin “e i suoi alleati” vogliano rubarle le opere e per questo, in momenti di rabbia particolarmente violenti, distrugge le sue sculture, i mobili, la carta da parati. E’ un pericolo per se stessa, malnutrita e psicologicamente devastata, ma non per le altre persone: i medici di Ville-Évrard, il primo dei due manicomi in cui è rinchiusa, suggeriscono a Louise delle condizioni iniziali di internamento più flessibili; per più volte negli anni affermano che la permanenza della donna in quei luoghi è per lei nociva, che sarebbe meglio riaccoglierla in famiglia. Anche Camille chiede alla madre di essere riammessa in casa, giurando di condurre una vita modesta e ritirata, desiderosa soltanto della tranquillità di Villeneuve (paese d’infanzia amato da tutti i fratelli Claudel) e della vicinanza degli affetti. E’ consapevole delle reticenze di Louise, ma non ha mai per lei parole di odio; parla di lei all’amato fratello Paul talvolta con frustrazione, spesso con rammarico e tenerezza:

Penso a quel bel ritratto che le avevo fatto, seduta all’ombra del nostro giardino. Gli occhi grandi, dentro cui si leggeva un segreto dolore, lo spirito di rassegnazione che dominava tutta la sua figura, […] la nostra povera madre era tutta lì. Non ho mai più rivisto quel ritratto (non più di quanto abbia visto lei!), se per caso ne senti parlare, dimmelo.

Cosa ha condotto Camille “in esilio”, come lei dice, nei padiglioni di Ville-Évrard prima e Montdevergues poi, tra urla e canti di ricoverati che mal sopporta e che non le danno pace?

Il deterioramento della sua fragile salute mentale, verrebbe da pensare, che avviene per gradi ma non senza lasciare indizi. Questo deperimento non è immaginario, ma è incentivato da una società all’apparenza benevola che, tra lodi ed elogi, non accetta mai la Camille persona e artista, rea di essere non conforme. “Si è costruita dei suoi diritti e dei suoi doveri”, afferma l’amico Morhardt, “come dei diritti e dei doveri altrui, un’idea semplice e precisa sulla quale non transige”. I rifiuti e le delusioni che riceve la accompagnano nel rapporto con la famiglia, in quello con Rodin e con tutto il mondo dell’arte di fin de siècle; più di tutto, segnano la relazione di Camille con i suoi desideri e le sue paure.

Nel 1892 Dayot, funzionario del Ministero delle Belle Arti, le chiede di vestire i nudi del gruppo La Valse, a causa del “violento realismo che sprigiona”. Camille, reticente, accetta per ottenere finalmente la commissione dallo stato che tanto ha desiderato. Ma rappresentando simbolicamente l’ebbrezza sessuale, come scrive ancora Ayral-Clause, ella varca “una soglia proibita alle donne e la sua scultura divenne inaccettabile”: pur vestiti, i due danzatori sono troppo vivi, troppo osceni e sensuali. Il critico d’arte contemporaneo Louis Vauxcelles afferma che per ottenere un successo immediato, la scultrice si sarebbe dovuta abbassare a scolpire corpi dotati di una “grazia mondana”. Ma la grazia mondana non è di Camille, che resiste i limiti tracciati dagli uomini entro cui le donne, anche artiste, sono confinate; ad essi si oppone e li rompe e, per questa resistenza instancabile e caparbia, viene punita: la commessa statale, infatti, non arriva mai. L’opera, pur essendo ammirata, è considerata troppo poco femminile e la femminilità biologica dell’artista macchia l’unanime riconoscimento del suo genio.

Sempre durante lo stesso anno la relazione con Rodin si incrina e finisce: la donna è stanca di lui, delle umiliazioni sociali e private che è costretta a sopportare. Non accetta di essere contemporaneamente adombrata dallo scultore, riconosciuta in primis come sua pupilla, e illusa dall’amante, noto seduttore e ancora convivente con la compagna di lunga data, Rose Beuret, che pure aveva giurato di lasciare. A ciò si aggiunge la profonda ferita dell’aborto, che affronta da sola e che la lascia provata nel fisico e nell’animo. Camille continua a sgretolarsi; il brio e il sarcasmo che la hanno da sempre caratterizzata non la abbandonano completamente, ma cominciano ad affievolirsi. In una lettera inviata a Rodin racconta di come sia stata vista fuggire dalla sua torre aggrappata ad un “ombrello rosso con il quale do fuoco alla foresta”. Anche non soffrendo di allucinazioni, sicuramente il tono inquietante delle parole mette in luce un evidente turbamento interiore.

Tuttavia, la triste vicenda non segna la sospensione dell’attività da scultrice: Camille realizza nuove opere tra cui L’Age Mûr, esposta per la prima volta nel 1899. Qui un uomo ormai in età avanzata lascia una giovane donna, abbandonandosi alle braccia di un’altra più anziana: un esorcismo, forse, della storia con Rodin che non la aiuta però ad uscire dalla sua spirale di desolazione.

Come in passato, le lodi arrivano presto ma le commesse statali, anche quando promesse, vengono ritirate. Camille è affranta, ha pochi amici. Si rifugia allora nel suo appartamento che è diventato un cumulo di detriti e statue distrutte. Anche il suo corpo cambia, non è più aggraziato e svelto come un tempo.

Una ragazza seduta su un divano in una stanza con molti specchi reggeva un bicchiere di liquore verde. Gli occhi scuri, il volto duro, con grandi, pesanti braccia da contadina, ella era completamente priva di leggerezza o grazia.

Ma tutto il fascino velenoso della vita oltre ogni limite era nella sua posa, e nei suoi occhi ardenti – tutta la fatale amarezza e fatica nel suo sorriso fisso.

La ragazza col liquore verde non è Camille, ma le parole di Jean Rhys in Tea with an Artist descrivono perfettamente la scultrice in questi anni precedenti all’internamento. Chiunque la veda di lei riconosce i grandi occhi blu scuro, sempre all’erta; l’aria determinata e convinta di doversi proteggere dal furto dei suoi marmi e delle sue idee.

Camille non vuole essere cancellata e resiste. E’ una resistenza stanca ormai, poco lucida, eppure mai abbandonata, perfino nei luoghi di prigionia. Lì, con assoluta risolutezza, rifiuta fino alla fine di modellare l’argilla, non vuole nemmeno toccarla. Pensare al rifiuto dell’arte come atto di resistenza potrebbe essere un altro controsenso, visto che la sua famiglia (come molte altre dell’epoca) la manda in manicomio non per curarla, piuttosto per controllarla e ammutolirla. Non scolpire, allora, potrebbe essere la perfetta espressione di questo imbavagliamento artistico e umano e invece si rivela la sua ultima, lunghissima, azione di resistenza. L’ultima reale volontà, non importa quanto avvelenata.

In occasione della decima edizione del festival Il Teatro sull’Acqua, è stato riproposto il dramma del 1995 Camille di Dacia Maraini; in una recente dichiarazione, la scrittrice afferma che Camille “non era pazza per niente”. Me lo sono chiesta più volte se questa donna fosse pazza, e che significato il concetto di pazzia assuma quando è apposto al racconto della sua vita e della sua arte. Sicuramente, all’epoca come oggi, il temperamento irruento delle donne era malvisto e mal giudicato: bastava una scintilla per essere condannate. “Ho lo stesso temperamento di mia sorella” scrive Paul Claudel “[…] e senza la grazia di Dio il mio destino sarebbe stato senza dubbio uguale al suo”.

In un’altra lettera egli descrive come la sua ira si protragga per mesi e mesi, raccontando episodi in cui è quasi sfociata in atti violenti verso altre persone. Paul era protetto dall’essere un diplomatico, uno scrittore, un fervente credente e, soprattutto, un uomo: gli scatti d’ira violenta non lo avrebbero condotto in manicomio, lo rendevano al massimo un gran consumatore di valeriana.

Non si può negare, tuttavia, che Camille soffrisse, nella mente e nel cuore; che fosse turbata da mostri visibili e invisibili, personificazione delle sue più intime paure. E la sua persona, fragile nonostante l’apparente impetuosità, di questi mostri è stata vittima, con la complicità di un sistema affettivo, sociale e sanitario incapace di supportarla come avrebbe avuto bisogno.

“Io sono ora esattamente come un cavolo mangiucchiato da bruchi: se solo mi nasce una foglia, loro la divorano”, scrive nel 1909, quando già l’abbandono dei cari e il timore di complotti contro la sua arte la sfiancano.

Eppure, ne sono convinta, Camille ha resistito; i bruchi rapaci non ce l’hanno fatta a cancellarla.