Illustrazione di Sofia Del Guercio

Parlare di apocalisse oggi non è come parlarne un secolo e mezzo fa. Un secolo e mezzo fa, nel racconto L’olocausto della terra, Nathaniel Hawthorne immaginava che un fuoco avrebbe bruciato tutti i simboli della cultura permettendo così una rinascita antropologica della civiltà umana. La stessa soluzione sarebbe stata ripresa da Ray Bradbury nel classico Fahrnheit 451 e poi ancora da Truffaut nel relativo adattamento cinematografico. M. P. Shiel, a inizio Novecento, ne La nube purpurea, attribuiva l’estinzione dell’umanità a un misterioso e venefico ammasso gassoso. Quasi un secolo dopo per Saramago sarebbe stata la cecità del suo omonimo romanzo, il “mal bianco”, a causare quarantene e isolamenti.

L’ansia escatologica è ed è stata parte costitutiva di ogni civiltà che ha attraversato la storia. A cambiare è la percezione umana delle cose, della velocità in cui queste si modificano, e tutto ciò è inevitabilmente connesso ai cambiamenti antropologici, culturali e (specialmente) ambientali che hanno investito, e continuano a farlo in maniera via via più estesa, le città, i mari e i poli che avremmo voluto rimanessero imbiancati dai ghiacci. Arrivati al secondo decennio del nuovo millennio, la sensazione è ormai quella di transitare in una crisi perpetua. Per questo motivo, già sul finire del secolo scorso, anche il cinema, e oggi la serialità televisiva, sulla falsariga della tradizione letteraria, hanno cominciato a interessarsi maggiormente a immaginari apocalittici e post-apocalittici: nelle opere cinematografiche sono state variamente rappresentate storie di sopravvissuti che si aggirano in mondi sospesi, distrutti da catastrofi ambientali o nucleari, e di umanità civilizzate che si preparano ad affrontare la crisi o che la stanno già attraversando.

Umano, transumano

Years and Years, serie tv inglese andata in onda su HBO a maggio, prova che, nel mezzo di catastrofi sempre più devastanti, distopie che prefigurano il peggiore dei futuri, epidemie, contagi e rischi di vedere il mondo esplodere da un momento all’altro, è ancora possibile interrogarsi sul senso della fine, sia essa imminente, ancora da manifestarsi, o parte integrante dell’ambiente in cui viviamo. La serie di Russel T Davis segue le vicissitudini di una famiglia britannica dal 2020 al 2030, partendo dalla Brexit, passando per il lancio di un missile nucleare su un’isola giapponese deciso da Donald Trump, arrivando alla riapertura di Notre Dame e finendo con il descrivere il raggiungimento dell’immortalità (virtuale) da parte dell’uomo attraverso la possibilità di effettuare download della propria coscienza su una struttura informatica. In Years and Years la tecnologia diventa parte integrante della fisionomia dell’essere umano, per cui sarà possibile, nel futuro previsto nella serie, impiantare nel proprio corpo (occhi e mani) la struttura di un cellulare o di un computer al fine di controllare ogni aspetto della propria realtà. E di fronte a questa neonata idea di umanesimo, o meglio transumanesimo, svanisce ogni distanza tra reale e artificiale.

Prefigurando lucidamente cosa potremmo essere da qui a dieci anni, Years and Years mette in scena l’idea di una fine già presente nelle immagini della cultura e nei nostri orizzonti mentali e che si dissemina seguendo il filone della paranoia. Nella serie, infatti, assistiamo a come sia sempre più difficile riuscire a fidarsi gli uni degli altri, sia nel macrocosmo sociale – gli individui sono costantemente annebbiati dall’ansia e della paura – che nel microcosmo familiare – la famiglia, perno della storia, nonostante gli sforzi di coesione si frantuma sempre più con il progredire della stessa.

Un nuovo tipo di (dis)umanità. La medesima che angoscia e minaccia i personaggi de I figli degli uomini di Alfonso Cuarón, anche quando sono portatori (portatrici, in questo caso) di speranza. La costruzione del futuro può essere appannaggio delle generazioni nascenti; in questo caso si tratta della bambina più giovane della Terra e “prima nuova donna” che si vede nella pellicola, disegno e promessa di un mondo nuovo in un quadro distopico dove l’infertilità ha colpito la specie umana e la popolazione si dispera per la morte di Baby Diego, l’ultimo essere umano a essere nato sul pianeta. Ne I figli degli uomini non c’è e non viene specificato il momento preciso della crisi (non c’è un inizio e nemmeno una fine) e il mondo raccontato risulta, come scrive Mark Fisher in Realismo Capitalista, “un’estrapolazione o un’esacerbazione del nostro, più che una realtà alternativa vera e propria”. Lo scenario sepolcrale messo in scena da Cuarón è per Fisher il teatro di un’apocalisse che viene percorsa e attraversata nelle sue rovine e che non si è ancora manifestata perché è già avvenuta. Non si sa da dove venga o da chi o cosa sia stata provocata. Sembra “il capriccio di qualche entità maligna, un miracolo negativo” come la cecità di cui parla Saramago, da cui ci si potrà riprendere soltanto tramite un deus ex machina imprevedibile tanto quanto l’origine della stessa maledizione.

Contattato da un’organizzazione che si occupa della difesa degli immigrati, costretti a spostarsi illegalmente, Theolonius Faron, il protagonista del film, ha il compito di condurre Kee verso la nave Domani che porterà la ragazza e sua figlia a entrare nel Progetto umano. L’unica possibilità di salvezza si annida nella tenacia di chi non si fa annichilire da una società impregnata d’individualismo e in cui il pianto di un bambino, rappresentazione della nuova vita, pura e innocente, interrompe i colpi di arma da fuoco e gli scontri mortali tra lo Stato e i Ribelli, riecheggiando sempre più vivido e forte, in un preciso momento del film, mentre Theolonius sale le scale di un condomino distrutto dalle bombe.

Theolonius Faron resiste per il nascituro che prefigura un possibile desiderio di rinnovamento e da un simile bisogno è animato anche il personaggio del padre ne La strada di Cormac McCarthy. Nelle lande desolate evocate nel romanzo, paesaggi e sentieri in cui si inciampa in cadaveri disseccati e alberi abbattuti e in cui si contemplano metropoli e territori annebbiati dalla cenere, l’umanità è un simulacro (negativo) di ciò che c’è stato prima: donne e uomini disperati, ripugnanti, spietati predoni e assassini, quando non stupratori e cannibali, larve di un mondo ridotto al minerale. Il senso di straniamento percepito nel corso del romanzo si fa materia viva e pulsante nell’adattamento di John Hillcoat, The Road (2009), grazie alla fotografia di Javier Aguirresarobe, sporca, ruvida, che marca i confini di una dimensione atemporale ferma e senza vita, incarnandosi nell’angoscia dei reietti, nel buio delle foreste non più rigogliose, nella desolazione delle metropoli. Nel mondo trasposto da Hillcoat non c’è infatti consapevolezza del tempo né più qualcuno che conservi il desiderio o la fede in un qualche futuro o in una possibilità di redenzione: sia nel romanzo che nel film, questo sentimento, unito a quello ancora più lacerante della nostalgia, quella del padre, si manifesta a intermittenze, alternandosi tra i ricordi della moglie e incubi, apparizioni di misteriosi non-umani e mostri che lo spaventano. L’uomo realizza così di essersi reso pari a una bestia, o che non manchi molto per esserlo.

Un padre e suo figlio tentano di sopravvivere tra queste macerie e fin dall’inizio della storia è evidente la centralità del secondo all’interno del loro rapporto: se il bambino non ci fosse, infatti, il padre si sarebbe già abbandonato allo stesso impulso di morte che ha colpito la moglie subito dopo il parto; a chi sa di essere destinato a una morte imminente, all’estinzione, non resta che immergersi nel caos di un mondo primitivo e selvaggio, sprofondando in un abisso primigenio. Per la moglie, infatti, il figlio non sarebbe dovuto nascere, perché non avrebbe mai visto il sole né conosciuto amore o umanità. Ma il bambino, stando all’espressione di McCarthy, porta il fuoco. Questi è infatti il “verbo di dio”, portatore di quegli ultimi fuochi di resistenza e umanità contro la barbarie: il figlio diventa così maestro del padre, suo motivatore.

Tuttavia, non c’è dato sapere con sicurezza come evolverà il bambino, né si può congetturare che crescendo, se sopravvivrà, perderà il suo basilare bisogno di senso dettato dall’ingenuità della sua coscienza. Il fuoco c’è e divampa, ma pur sempre in un post-apocalittico arido, caratterizzato da un deserto dove nulla può crescere, popolato da emarginati, cannibali e uomini, ormai inadatti a sentire le cose del mondo, i ricordi, la pelle, gli affetti.

Tabula rasa. Rinascere dopo la crisi (tornando ad Hawthorne)

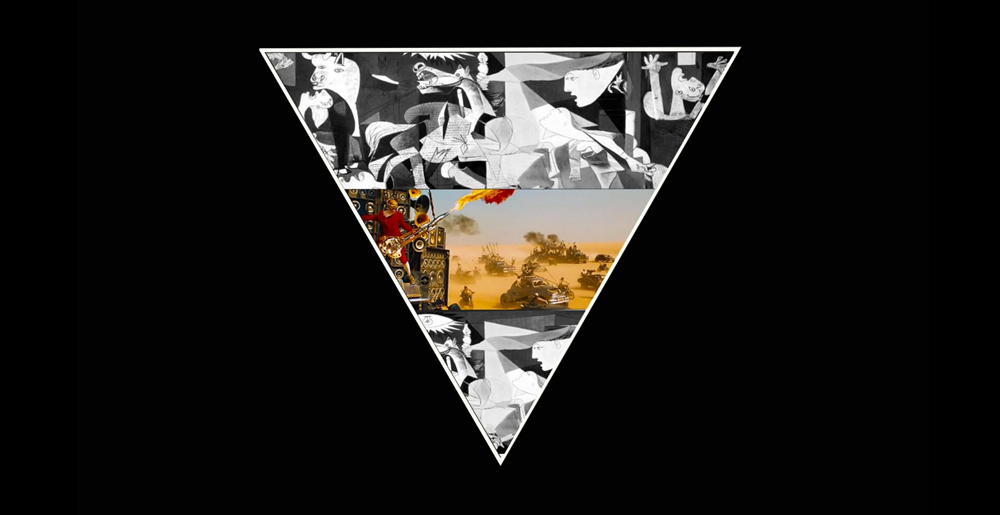

È chiaro quindi che all’interno delle narrazioni post-apocalittiche non esista soltanto l’elemento catastrofico. In esso si annida l’idea di un dopo, di un domani, dalle coordinate pur lontanissime rispetto a ciò che c’era prima. In questo senso, il futuro non può che spettare al giovane, alle generazioni che verranno: la via d’uscita è nel grembo di una donna che porta vita e speranza, nonostante non le sia promessa alcuna certezza né alcuna reale redenzione. Ne I figli degli uomini Kee è una donna in fuga verso la libertà al pari dell’iconica Furiosa di Mad Max: Fury Road di George Miller, rivisitazione dell’ultimo film della trilogia da lui diretta trent’anni prima. In quest’ultima pellicola il post-apocalittico deflagra in un pandemonio di suoni che si sovrappongono attraverso iperboli acustiche e immagini iper-stilizzate, ma soprattutto nell’impeto delle carni metalliche di individui post-umani e dall’anatomia ibrida, scomposta, i quali non fanno altro che inseguirsi e fuggire. Appoggiata dal pazzo Max, Furiosa scappa insieme alle Cinque Mogli di Immortan Joe: ma per dirigersi verso cosa? Lontano dall’oppressore, certo, alla volta del decantato luogo verde delle Molte Madri. Luogo che però non esiste più. Al mondo non c’è più la fertilità né il rigoglio di un tempo e Le Ultime Madri ne conservano soltanto dei semi. A un certo punto della storia, dopo aver liberato le Cinque Mogli dal giogo di Immortan Joe rischiando la vita, Furiosa scoprirà che questo fantomatico luogo occupava il solo spazio delle sue fantasie e illusioni e, insieme alle Molte Madri, si chiederà per che cosa valesse la pena vivere, lottare, continuare a spostarsi, dopo tutto ciò che si è perduto e distrutto.

Lo stesso interrogativo, che si pongono anche gli altri personaggi dei film e delle opere citate, trova pertanto una “soluzione” in un ideale, in un’alternativa rispetto all’aridità da cui si è circondati, alternativa raggiungibile imponendosi di guardare verso un futuro, per quanto lontana, irrealizzabile e remota possa effettivamente apparirne l’idea. Theolonius Faron e il padre di La strada resistono, infatti, per le ultime due coscienze morali del mondo, il bambino e la bambina che personificano un possibile, elementare desiderio di rinnovamento, e scelgono quindi la via della speranza e della fede, surclassando le leggi della sopraffazione e dell’individualismo. La stessa speranza che alberga nel cuore di Furiosa e delle sue compagne prima di sapere dell’inabitabilità del luogo verde, ma anche dopo, spingendole a sfidare Immortan Joe e con lui una secolare tradizione di stampo patriarcale – le Cinque Mogli che devono adempiere, nolenti, al ruolo di procreatrici e madri – da divellere, estirpare con tutta la brutalità e violenza necessarie per cominciare a definire una nuova realtà.