di Giulio Pecci

“L’erba e il fuoco non possono mettersi d’accordo”.

Recita così un proverbio camerunense, uno tra gli innumerevoli detti africani. C’è chi in Camerun ha ignorato il consiglio e già a partire dal secolo scorso si è avventurato nella difficile opera di far convivere due elementi così diversi.

Francis Bebey, Sudan Archives e Jovi: un intellettuale e artista del novecento, una ragazza giovanissima nel rooster di una delle etichette discografiche indipendenti più influenti del mondo e un rapper che ha studiato in India. Questo bizzarro trio è riuscito a mettere d’accordo musica tradizionale africana ed elettronica di stampo europeo e statunitense; passato, presente e futuro dell’inclinazione generalmente poco nota verso la musica elettronica del continente africano.

La narrazione occidentale che circonda l’Africa tende infatti a cristallizzare il paese all’interno di una atemporalità immutabile, fatta di paesaggi mozzafiato e povertà estrema. In realtà oggi l’Africa è profondamente diversa rispetto anche solo a venti anni fa e lo è soprattutto da un punto di vista culturale. A partire per lo meno dalla seconda metà del Novecento, le influenze europee ed extraeuropee hanno iniziato a cambiare, passando dall’essere dirette e obbligatoriamente imposte dalla colonizzazione, a farsi strumento di ispirazione scelto e consapevole per la classe intellettuale ed artistica africana. Parlando di musica poi, mai come oggi siamo nel bel mezzo di un procedimento di vera e propria “africanizzazione” musicale di Europa, Stati Uniti e Sud America; qualcosa che è sempre stato implicitamente presente nel mondo musicale a partire dalla fine del diciannovesimo secolo in poi, ma che in questi anni sta finalmente trovando un manifesto riconoscimento. I creativi che ne sono responsabili sono giustamente celebrati tanto quanto il luogo in cui affondano le loro radici.

Il teorico

La passione principale di Francis Bebey, nato nel 1929 a Douala (Camerun), era sicuramente la musica. Intellettuale di stampo contemporaneo già mentre si formava negli anni cinquanta del secolo scorso, studiò matematica nella sua città di origine prima di lavorare come giornalista per lungo tempo, tra Parigi e New York, fino ad approdare all’UNESCO, dove diventò il capo del dipartimento musicale a Parigi.

Dalla fine degli anni sessanta iniziò a concentrarsi quasi esclusivamente sulla propria produzione artistica, a partire da quella letteraria (il romanzo di debutto del 1967 Le Fils d’Agatha Moudio rimane un’opera molto importante nella produzione letteraria africana del Novecento).

Il primo disco lo incide nel 1969 e da lì la sua carriera prosegue fino alla morte nel 2001: una produzione che alla fine conterà più di venti album. Bebey fu anche un ispirato etnomusicologo, autore di una delle opere fondamentali sulla musica africana, “African Musics: a people’s art”; fu questa profonda conoscenza della materia musicale africana e della vicinanza al mondo artistico occidentale e americano a renderlo probabilmente il primo musicista africano a utilizzare sintetizzatori e drum-machine, creando una felice unione tra orizzonti sonori che mai prima di allora erano venuti in contatto, e che anzi stavano muovendo i loro primi passi anche in Europa ed America.

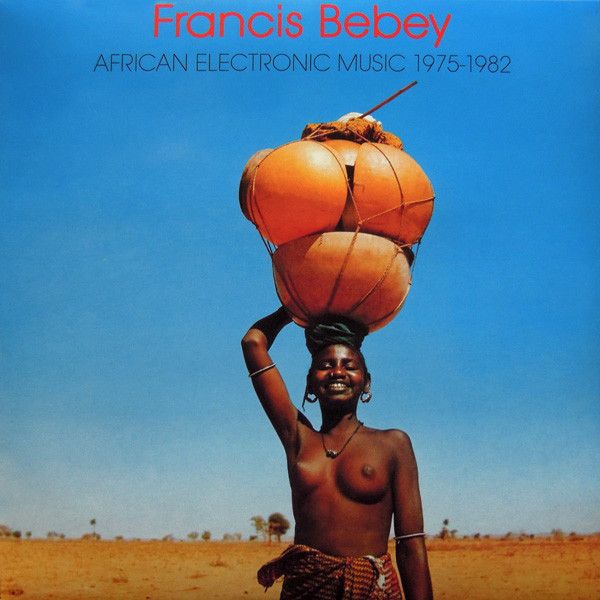

Della nutrita produzione del musicista camerunense in questi anni sono state curate due ristampe fondamentali: “African Electronic Music (1975-1982)” e “Pschedelic Senza (1982-1984)”.

La prima vanta una delle cover art più affascinanti della recente storia musicale: una foto a colori di una splendida ragazza africana che trasporta sulla testa quelle che sembrano essere delle ciotole ricavate da zucche, regalando alla camera un sorriso a occhi chiusi incredibilmente contagioso: la perfetta introduzione alla musica che stiamo per ascoltare.

I ritmi sono quelli sincopati e “zoppi” che riusciamo ad associare con facilità al continente africano, così come molti dei suoni che compongono il mosaico colorato della musica di Bebey, come il flauto mono-nota tipico dei pigmei, la sanza, la kora, le percussioni. A questi però si uniscono le chitarre elettriche ed acustiche e soprattutto i sintetizzatori e le drum machine, per l’epoca novità assolute dai suoni ancora futuristici.

Il talento letterario e la grande cultura di Bebey si riflettono anche nei testi che sono spesso di stampo sociale e che denunciano la condizione del popolo africano, anticipando discorsi sull’emancipazione culturale che solo in questi anni stanno riscontrando rilievo globale. Due ottimi esempi di questa grande sensibilità sono “La condition masculine” e “The coffe cola song”; nel primo brano uno spoken word in francese viaggia al di sopra di sintetizzatori europei alle prese con scale musicali e pattern ritmici africani. Le parole di Bebey denunciano la condizione delle donne africane, della violenza che devono subire dagli uomini: “In poche parole!/ Devi dirti che la mia condizione maschile è diventata molto/ Infelice qui/ Così ho detto a Sizana:/ Ascolta, conosco solo una condizione femminile:/ La donna obbedisce a suo marito, lei lo fa mangiare, lei gli fa figli,/ Questo è tutto”. Se “La condition masculin” utilizza dei canoni europei uniti a quelli africani per criticare la cultura africana, “Coffe Cola Song” fa l’esatto opposto: al centro del pezzo troviamo il flauto mononota tanto caro a Bebey, che conduce un pezzo stranissimo in cui troviamo anche una chitarra acustica e una drum machine, una specie di futuristica canzone folk in cui adesso Bebey tiene a far sapere che “Ci sono strane persone in città,/ Mangiano pane e burro e miele e bevono caffè nero e coca cola,/ Il denaro è ciò gli piace di più,/ E le persone che hanno un sacco di soldi appartengono all’alta società,/ Ma se tu potessi andare a vedere come vivono, (vergognandosi),/ Scopriresti quanto sono selvaggi, molto più selvaggi di noi.” Una difesa a spada tratta di ciò che c’è di buono nella cultura e vita africana unita a una squisita e ironica critica al capitalismo e alla cultura occidentale.

Bebey svelava senza remore i problemi del suo paese e allo stesso tempo ne metteva in risalto le innumerevoli qualità. Era convinto che il confronto con la cultura europea ed americana potesse fare bene all’Africa, essere uno strumento efficace per uscir fuori dalla situazione complessa in cui in parte si trova ancora oggi. Per lunghi anni non fu capito o sostenuto, anzi per lo più osteggiato, proprio nella sua terra d’origine che colse solo il lato critico e “sacrilego” del suo operato.

Nonostante questo tracciò una strada senza la quale tanta musica contemporanea, africana e non, non esisterebbe.

La fu Brittney

Sicuramente Sudan Archives non suonerebbe nello stesso modo. Lei che è nata a Cincinnati ma che vive e lavora a Los Angeles, ha cominciato ad approfondire le proprie radici africane solo quando ha deciso che il suo nome di battesimo, Brittney, non era affatto adatto alla sua personalità. Su suggerimento della madre ha cominciato a farsi chiamare Sudan e quando da adolescente ha scovato “African Electronic Music (1975-1982)” tra gli scaffali di uno dei negozi meglio forniti di L.A. la sua vita è cambiata. Ha viaggiato nell’Africa dell’ovest, ha abbandonato il gruppo pop di cui era parte insieme alla sorella gemella e nel 2017 ha debuttato con un ep omonimo talmente convincente da attirare l’attenzione della Stones Throw Records, la storica etichetta indipendente losangelina (tra gli altri casa dell’ultimo J-Dilla, di Madlib e Knxwledge) che ha prodotto il suo secondo lavoro, l’ep del 2018 “Silk”. Sudan Archives suona il violino da autodidatta fin da quando ha quattro anni, proprio per questo la scoperta dei violinisti sudanesi e del loro stile così distante dalla musica classica le ha spalancato gli occhi sull’uso del suo strumento, sulle possibilità espressive che vanno molto oltre quelle a cui si associa di solito il re degli strumenti ad arco.

Ma è la conoscenza dell’opera di Francis Bebey che ha veramente fatto la differenza, aprendole gli occhi sull’effettiva possibilità di unire quelle due anime in lei presenti per diritto di nascita e che probabilmente aveva considerato in conflitto fino a quel momento: quella elettronica e sperimentatrice, vicina anche all’hip-hop e alla performance art, e quella “analogica” dai ritmi e dai suoni provenienti dall’altro lato dell’oceano. I due elementi, nella musica fin qui prodotta, si intrecciano in modo indissolubile creando un ibrido di una forza e novità inedite, per altro solo ai suoi primissimi passi: la musica ufficiale rilasciata fin qui ammonta a poco più di trenta minuti. Sudan Archives è una specie di novella Arthur Russell degli anni 2000, con l’Africa al posto della musica classica, in cui loop dai beat sofisticati si fondono con le melodie volutamente sgraziate ed ipnotizzanti del suo violino, elementi tenuti insieme da una bella voce che non fa nulla per nascondere l’ascolto di tanto pop contemporaneo ma che ogni tanto si lascia inglobare da un mondo sonoro piuttosto che dall’altro – in tutto ciò mantenendo sempre un grande senso di economia all’interno delle strutture e degli arrangiamenti dei brani. Le liriche non sono ancora sofisticate o impegnate come quelle del suo idolo Bebey, probabilmente non vogliono neanche esserlo; i testi sembrano più concentrarsi su una costante affermazione di sé (“Do you know that you’re beautiful?”), una ricerca di approvazione in primis di sé stessi e di schermatura verso le critiche (“This is my light, don’t block the sun”) e il mondo esterno. Qualcosa che può essere assolutamente comprensibile da parte di un’artista che non ha ancora compiuto venticinque anni e che sarà interessante vedere mutare in futuro.

Il Jay-Z camerunense

Se Sudan Archives sta portando l’Africa dell’Ovest a Los Angeles, Jovi sta portando Los Angeles in Camerun.

Come Francis Bebey, Jovi è nato a Douala, nel 1983, e come lui si è formato all’estero (nel suo caso in India).

Jovi fa hip-hop sfociando spesso nella trap, soprattutto nel suo ultimo disco “God Don Kam”. In una intervista per The Fader esordisce affermando che “per ogni microfono usato in studio da un artista, io conosco la versione più economica che ti darà lo stesso risultato”; un’immagine che sintetizza bene la difficoltà che un artista camerunense può incontrare nel confrontarsi con il mondo musicale contemporaneo. Jovi per competere con i suoi simili internazionali è stato “costretto” a diventare un factotum: rapper, produttore (sotto lo pseudonimo “Le Monstre”), ingegnere del suono, impresario e proprietario di un’etichetta – la New Bell Music. La sua musica muove da due generi camerunesi molto popolari durante gli anni novanta e primi duemila: Makossa e bikutsi, ovvero incarnazioni di una dance music dominata da bassi imponenti e suoni tipicamente africani. Jovi ne fa uso unendoli al gusto statunitense dominante, e ripescando anche i suoni africani più antichi e vicini a quelli di Bebey. Il risultato sono basi perfettamente a loro agio nel variegato mondo hip-hop contemporaneo: portano con sé, soprattutto nel suo secondo album “16 Wives”, una ventata di freschezza in molte delle sonorità adottate; a ciò si unisce un flow solido e poliglotta, che si esprime in diverse lingue: inglese, francese, pidgin e un miscuglio delle tre, che rende i suoi testi comprensibili alla maggior parte del mondo. Le tematiche delle liriche variano inoltre da quelle di stampo hip-hop classico, dominate da donne, soldi e potere, a commenti lucidi e puntuali sulla storia africana e sulla condizione della vita di un’artista in Camerun, spesso concentrandosi sull’esaltazione dell’enorme patrimonio musicale, sottostimato, di cui dispone il suo paese.

È di certo speciale il rapporto con la Francia, il paese europeo con la più fiorente scena trap, per altro alimentata nella stragrande maggioranza dei casi da immigrati africani di seconda generazione. Una delle caratteristiche sottovalutate della trap è il sentimento di orgoglio e appartenenza al proprio luogo di origine – quartiere o paese che sia: un concetto duale, che esprime allo stesso tempo l’emancipazione dallo stesso e l’edificazione delle qualità umane che vi si trovano. È in un certo modo lo stesso rapporto che la musica africana adotta con quella delle ex colonie: emancipazione, anche rabbiosa e netta, ma allo stesso tempo valorizzazione dell’arricchimento che ne deriva. Musicalmente nella trap questo concetto si esprime in ogni nazione indifferentemente e che è una delle qualità migliori di questa musica: Jovi non fa eccezione – il motto della sua etichetta è “We are independent. We are original. We are Cameroon.”

Francis Bebey, Sudan Archives e Jovi sono l’incarnazione del processo diacronico e complesso della musica africana e del suo rapporto con la musica elettronica, a volte difficile da tracciare, che in quest’epoca storica ha trovato un’improvvisa accelerazione, nuovi scopi e linfa vitale.

In un certo senso Jovi e Sudan Archives sono l’evoluzione del desiderio di Francis Bebey, un’estensione moderna del suo operato: Stati Uniti ed Europa che continuano ad intrecciarsi alla cultura africana, arricchendo culturalmente entrambe i continenti e realizzando musicalmente l’utopia di culture opposte che si intrecciano armoniosamente e con successo.

Un procedimento che va in aperta controtendenza con il clima politico e sociale dominante ma che ha la forza e la leggerezza di sovrastarlo e di porsi come faro, come luce da seguire per immaginare un’alternativa allo stato attuale delle cose.

Del tuo post mi ha colpito in particolare questa frase: “siamo nel bel mezzo di un procedimento di vera e propria “africanizzazione” musicale di Europa, Stati Uniti e Sud America”. Da cosa lo intuisci?