Graffito con la bandiera dello Stato Islamico, St.-Romain-au-Mont-d’Or, Rhone-Alpes, Francia

La mattina dell’11 dicembre 2018 la polizia francese irrompe nell’abitazione di Chérif Chekatt con un mandato d’arresto per estorsione. La fedina penale del ventinovenne di origini marocchine, nato e cresciuto a Strasburgo, è quella di un criminale di lungo corso, ben noto alle forze dell’ordine: tra il 2011 e il 2016 colleziona 27 condanne per reati comuni e sconta due anni di detenzione in Francia per un’aggressione a mano armata, dopo una prima reclusione in Germania a causa di una doppia rapina in farmacia e in uno studio dentistico. Sintomi prodromici di una più profonda propensione criminale che porta le autorità francesi a marchiare Chekatt con lo stigma della fiche S, sigla identificativa dei soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza dello Stato. L’anatema viene poi confermato con l’iscrizione al FSPRT, il registro dei radicalizzati islamici creato a scopo preventivo dopo l’attentato alla redazione del settimanale satirico Charlie Hebdo (2015).

Chekatt è già fuggito quando la Police Nationale piomba in casa sua, dove viene subito ritrovato del materiale esplosivo che fa scattare l’allarme sul fuggiasco. La stretta delle forze dell’ordine accelera il corso degli eventi: sono le 20.00 circa quando Chekatt ricompare al mercatino di Natale in rue del Grandes Arcades al grido di «Allah Akbar», “Dio è il più grande”, takb?r coranico divenuto ormai l’inno che precede e identifica la discesa in campo degli jihadisti. Il terrorista apre il fuoco sulla folla in passeggio tra le bancarelle, uccidendo 5 persone e ferendone altre 11, prima di darsi alla fuga in direzione di Grand’Rue.

L’attentato di Strasburgo è un déjà-vu che riporta la mente indietro di due anni. Il 19 dicembre 2016, alle 20.02, il ventitreenne tunisino Anis Amri si mette al volante di uno Scania R rubato poche ore prima e si lancia a tutta velocità in direzione dei mercatini di Natale di Breitscheidplatz, a Berlino, dove per 50 metri travolge la folla di visitatori, uccidendone 12 e ferendone 56. La parabola criminale di Anis Amri s’interromperà alle 2.43 della notte tra il 22 e il 23 dicembre, per mano di due giovani poliziotti di Sesto San Giovanni, Luca Scatà e Christian Movio: nei quattro giorni precedenti il jihadista ha abbandonato Berlino alla volta di Lione, da Lione a Torino, da Torino a Milano, su e giù dal treno come un cittadino europeo qualunque.

La latitanza di Chekatt dura invece due giorni soltanto. La notizia dell’attentato alle bancarelle di Strasburgo è trasfusa da un’edizione straordinaria all’altra dei telegiornali, gli ingressi del Parlamento europeo vengono immediatamente blindati e il centro città subito isolato, con la gendarmeria nazionale a sigillare ogni possibile via d’uscita all’attentatore. Comincia così la caccia all’uomo che nel corso della fuga scamperà a ben due blitz delle forze dell’ordine: ferito a un braccio nel corso della prima colluttazione, Chekatt riesce comunque a saltare su un taxi e a farsi lasciare in prossimità della sua abitazione nel quartiere Neudorf. Sopra la sua testa, due elicotteri dell’esercito si stanno già librando nel cielo nero di Strasburgo, mentre gli inquirenti via terra mettono in stato di fermo quattro persone vicine al terrorista, tra cui il padre e i due fratelli.

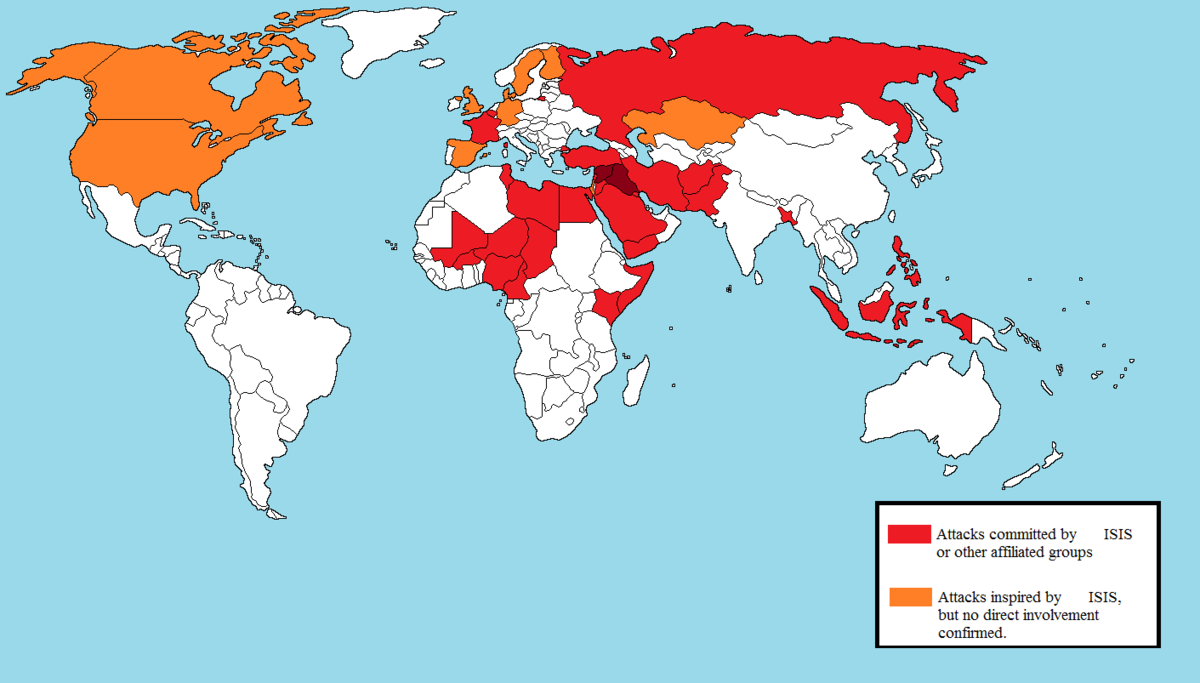

La sera del 13 dicembre, una pattuglia della Police Nationale lo riconosce in Rue du Lazaret, nei pressi del luogo in cui si è consumato l’attentato. Le ricostruzioni dello scontro armato che ne segue sono ancora opache e scevre di dettagli: «l’uomo ha individuato la macchina della polizia e ha tentato di entrare in un edificio, ma senza avere il codice per accedere. A quel punto i poliziotti lo hanno chiamato, lui si è voltato, ha cominciato a sparare e gli agenti hanno risposto uccidendolo». La rivendicazione dell’attentato da parte dello Stato Islamico arriva poco dopo la morte di Chekatt, con un comunicato diffuso online dall’agenzia di stampa Amaq, che negli ultimi tempi ha assunto un ruolo sempre più nodale nella riappropriazione pubblica delle azioni terroristiche «ispirate» dall’ISIS.

Luoghi del jihad

L’attentato ai mercatini di Natale a Strasburgo e la genesi terroristica del suo autore presentano molti degli elementi ricorrenti dello jihadismo europeo degli ultimi anni. Una prima regolarità riguarda la scelta degli obiettivi, i topoi europei del «piccolo jihad», la cosiddetta «guerra santa», contrapposta al «grande jihad», lo sforzo che il musulmano compie contro se stesso. Seppur con uno stile differente rispetto al precursore Anis Amri, Chérif Chekatt sceglie come lui di assalire i mercatini di Natale, mistura sincretica e oltraggiosa di tradizione cristiana e di orientamento al consumo. Il messaggio è chiaro, evocativo, essoterico: il jihad in Europa è venuto a punire tanto le tradizioni religiose alternative al purismo islamista quanto gli stili di vita laici, libertini e consumistici della cultura occidentale. Non si tratta soltanto di seminare scompiglio nei luoghi più fitti di vita, il punto non è, banalmente, accumulare morti numerose prendendo d’assalto i ricettacoli di empi, apostati e ipocriti occidentali. L’assassinio esiziale è il frutto benefico dell’attentato, non il suo significato.

La scelta dell’obiettivo da attentare deve piuttosto secernere la torbida sostanza di una rottura totale e intransigente con l’Occidente in tutta la sua estensione, dalla cristianità alla secolarità. Come sintetizza Roberto Calasso nel suo L’innominabile attuale. L’era dell’inconsistenza (Adelphi, 2017), «per il terrorismo islamico una chiesa copta o un grande magazzino scandinavo sono bersagli altrettanto appropriati». Ecco che i luoghi del jihad in Europa esprimono il profondo rigetto e l’antagonismo dialettico con la civiltà occidentale, nauseabonda ed eretica agli occhi del musulmano radicalizzato che sceglie la via del terrore. Il sociologo dell’islam Renzo Guolo, nel suo L’ultima utopia (Guerrini e Associati, 2015), riconduce questo rigurgito verso la modernità all’«intossicazione da Occidente», un rifiuto «non solo [del] dominio politico, ma anche delle forme culturali e degli stili di vita occidentali, dalla musica al cibo, dall’abbigliamento ai consumi, sino alla sessualità».

Dal 2012 a oggi, nel vecchio continente si contano 24 diversi attentati terroristici di matrice islamica, almeno 7 dei quali con obiettivi religiosamente connotati: oltre ai mercatini natalizi di Berlino e Strasburgo, la scuola ebraica Ozar Hatorah di Tolosa (2012), il Museo ebraico di Bruxelles (2014), un supermercato kosher a Parigi (2015), la sinagoga di Copenhagen (2015) e la chiesa cristiana di Saint-Etienne-du-Rouvray a Rouen (2016). Esclusi i casi di assalto diretto alle forze di polizia, gli attentati a obiettivi «laici» hanno comunque centrato i luoghi-simbolo dell’ordine occidentale: dalle vie del consumo (Drottninggatan, Stoccolma 2017) ai gangli della globalizzazione (l’aeroporto Zaventem, Bruxelles 2016), dagli headquarters del potere europeo (Westminster, Londra 2018) ai centri dell’intrattenimento culturale (il Bataclan, Parigi 2015).

«Il nemico primo del terrorismo islamico» continua Calasso, «è il mondo secolare, preferibilmente nelle sue forme comunitarie: turismo, spettacoli, uffici, musei, locali, grandi magazzini, mezzi di trasporto». Un ampio spettro di «sporcizia sociale» che gli islamisti radicalizzati designano con il termine j?hiliyya, «ignoranza religiosa», a sottolineare il disvalore attribuito a ogni stile di vita impuro, blasfemo, dissacrante. Il primo numero di Rumiyah – «Roma», in arabo – la rivista plurilingue lanciata online dall’ISIS a settembre del 2016, presentava con candida precisione un elenco di possibili bersagli del jihad in Europa: «l’uomo d’affari che va al lavoro in taxi, i giovani (già puberi) che praticano sport nel parco, il vecchio che è in coda per acquistare un panino. Non solo: anche versare il sangue dell’ambulante kafir [miscredente, NdA] che vende i fiori ai passanti è halal [legittimo, NdA]». Amri prima e Chekatt poi aggiungono alla lista di Rumiyah un’ulteriore epifania del nemico: il visitatore ignaro e annoiato dei mercatini di Natale, concistoro di miscredenti in cui l’emulsione untuosa tra sacro e profano guasta e corrompe ogni sorta di significato tradizionale.

Lupi solitari

Gli jihadisti europei come Chekatt sono lone wolves, «lupi solitari», singoli individui o piccoli «nuclei sprovvisti di una dipendenza gerarchica, propri di quello che è stato definito “jihad senza leader”: una volta entrati in azione possono richiamarsi ad Al Qaeda o all’ISIS, ma sono autonomi nella selezione dei bersagli e nelle modalità di azione», spiega Guolo ne L’ultima utopia. La crescente sorveglianza da parte dell’intelligence europea ha portato infatti a una miniaturizzazione delle cellule jihadiste, evasive e mimetiche, capaci di confondersi con il tessuto umano dell’Occidente. Una mimesi che è innanzitutto estetica: «sino a qualche anno fa, militanti radicali e radicalizzati condividevano con i salafiti neofondamentalisti look e abbigliamento. Oggi non solo la barba lunga, ma anche il qamis e la djellaba, usate per vestirsi secondo gli usi del Profeta, […] hanno lasciato il posto a barbe corte ben rasate o a volti glabri. Oltre che a indumenti di foggia occidentale».

Il lupo solitario Chekatt ha dunque agito come filiale europea del jihad globale all’interno di un piano da lui stesso ordito, senza alcun contatto diretto con la casa madre dell’ISIS o di Al Qaeda. Anche la sua radicalizzazione si è compiuta senza bisogno di viaggi di formazione religiosa e militare nel Califfato – com’è invece avvenuto per altri jihadisti europei, tra i quali Mohammed Merah (Tolosa 2012), Medhi Nemmouche (Bruxelles 2014) e i fratelli Chérif e Saïd Koauchi (Parigi 2015). Iniziazione mediorientale o meno, si tratta in ogni caso di autodidatti religiosi che abbracciano l’islamismo militante con lo zelo ottuso e l’assolutezza radicale propri del neofita.

Per i lone wolves europei salta dunque la mediazione degli esperti religiosi, il consenso della comunità veicolato da faqih e ulama – giuristi e teologi – in un processo che Guolo definisce di «protestantizzazione dell’islam». Così come salta il legame con una cabina di regia centralizzata che manovri il jihad della diaspora attivando i lupi solitari, pedine rarefatte e solinghe, ma strategicamente rilevanti in uno scacchiere di portata globale. Nemmeno l’ISIS immagina quanti possano essere i combattenti solitari potenzialmente attivabili in Europa, giovani affezionati al «brand» dello Stato Islamico semplicemente perché si sono esposti alla propaganda outbound che cercano e trovano online. Una narrazione potente e seduttiva, sufficiente a innescare lo jdh, lo «sforzo», radice semantica del termine jihad.

Nel caso dei lupi solitari, dunque, committente ed esecutore dell’attentato finiscono per coincidere, così come si consuma la disintermediazione tra assassinio e suicidio, reale o simbolico che sia. Non serve nemmeno la formazione alle armi per diventare jihadisti, basta saper evocare quell’energia arcana e imprevedibile che mette in crisi l’ordine sociale: «la potenza che muove il terrorismo e lo rende assillante», illumina ancora Calasso ne L’innominabile attuale, «non è religiosa, né politica, né economica, né rivendicativa. È il caso». I lone wolves che come Chekatt si auto-attivano rendono evidente il potere crescente del caso, degli attentati a prevedibilità zero: basta un nonnulla per inceppare il complesso funzionamento della macchina sociale; è sufficiente seminare il terrore nei mercatini di Natale per mostrare la fragilità delle routine su cui basiamo la nostra vita quotidiana.

Di fronte all’occorrere casuale degli attentati terroristici, le misure preventive messe in atto dalle forze dell’ordine diventano velleitarie, con l’attentatore di Strasburgo che sfugge a ben due raid della polizia, latitante per due giorni in uno spicchio urbano di trenta chilometri quadrati. Il terrore islamista si alimenta e riproduce proprio consumando le esistenze sconclusionate dei lupi solitari come Chekatt, nel succedersi delle loro «uccisioni punteggiate, ubique, croniche, sempre più casuali, che mantengono vivo il fuoco sacrificale» del jihad. Anche l’apoptosi più fatua vivifica e riproduce la spinta ideologica dell’islamismo militante, capace di motivare l’azione radicale indipendentemente da una socializzazione profonda, o da una conoscenza erudita, dei precetti religiosi che l’ispirano.

L’islam in carcere

Per i jihadisti europei, il passaggio dal jihad al nafs, «dell’anima», al jihad bi-l-saif, «della spada» – vero e proprio punto di rottura biografico – non si realizza a seguito di una riscoperta repentina e travolgente dei contenuti teologici dell’islam. I luoghi in cui si compie la radicalizzazione non sono infatti le sedi del culto – moschee e sale di preghiera – in Europa sottoposte da anni a una stretta securitaria che inibisce ogni tentativo di proselitismo. Nemmeno la trasmissione per via familiare della tradizione religiosa conduce alla radicalizzazione, anzi: spesso è proprio la rottura generazionale con la religione quietista, subalterna e passiva dei genitori a innescare la ricerca di una prospettiva radicale. Più in generale, oggi si diventa jihadisti semplicemente esponendosi ai video diffusi online dall’ISIS o dalle cellule di Al Qaeda, in un processo di autoradicalizzazione «che spesso avviene in solitaria, mediante una navigazione nei siti che assomiglia a un “bricolage”», precisa Guolo. La Rete permette di aggirare le distanze, la barriera arabofona, i dispositivi di pubblica sorveglianza: la propaganda online del cyberjihad riesce a intercettare gli internauti, musulmani e non, alla ricerca di senso, di un’identità forte e totale, di una vita piena. La «jihadosfera» mostra clamorosamente come la Rete non sia solo luogo di connessione, ma anche di cattura.

Ancor più che online, la maturazione ideologica di Chérif Chekatt si è compiuta in un altro luogo precipuo della radicalizzazione, il carcere, da cui l’attentatore di Strasburgo transita a più riprese approcciando con esaltazione e fervore crescente il fondamentalismo islamico. «Il carcere è, da sempre, un luogo di reclutamento da parte di membri di movimenti politici e organizzazioni, di qualunque matrice, che vi sono reclusi per attività legate alla loro militanza», continua ancora Guolo. La segregazione spaziale dei detenuti è anche confinamento ideologico, clausura culturale: essi vivono sospesi in una sorta di echo chamber circondariale che li espone a un repertorio ristretto di idee circolanti, un ciclo di stimoli-risposte-rinforzi che senza alcun contraddittorio delle tesi conduce fatalmente alla radicalizzazione delle convinzioni. I detenuti che coabitano forzatamente in prigione barattano credenze e visioni del mondo, si influenzano reciprocamente e vicendevolmente esasperano l’angolatura religiosa da cui osservano la realtà.

Ma la religione in carcere assolve anche la funzione opposta di integrazione e di normalizzazione catartica delle condotte, se non addirittura di rieducazione e risocializzazione, tanto che l’istituzione carceraria stessa arriva a incoraggiare la pratica religiosa da parte dei detenuti, aprendo le porte del penitenziario ai ministri del culto (un esempio qui), anche se con non poche differenze tra le diverse confessioni. Forse per via di questa spinta gentile da parte dell’organizzazione penitenziaria, conscia della propria povertà di proposte culturali alternative, sono straordinariamente frequenti i casi di detenuti che riscoprono la religione nel corso della loro esperienza di reclusione, esattamente com’è avvenuto per Chekatt.

La spoliazione dell’identità che accompagna l’ingresso nel penitenziario e la pervasività della violenza disciplinare che caratterizza i rapporti umani all’interno di quella che è l’istituzione totale per antonomasia, fanno del carcere un luogo di disculturazione e sradicamento, cui spesso il detenuto reagisce con un ripiegamento sul religioso. È il processo di «prigionizzazione» stesso a favorire nei detenuti la ricerca di un ancoraggio solido, un appiglio esistenziale cui aderire in maniera fideistica. Da qui il rispetto ossequioso per l’ortoprassi da parte dei radicalizzati islamici, così come i dipinti di madonne o gli angeli senza Dio dei 41-bis, i condannati per mafia all’ergastolo ostativo.

Come spiega lo stesso Guolo, i musulmani che si radicalizzano in carcere esplicitano la loro adesione alla credenza religiosa – principio d’un ordine interiore ritrovato – attraverso un esercizio rigoroso degli ibadat, gli atti del culto. La radicalizzazione dei detenuti comincia dunque con la conversione al salafismo, la scuola fondamentalista, e procede attraverso la da’wa, la reislamizzazione dei costumi e dei comportamenti, spesso in aperto contrasto con le regole del carcere: basti pensare al tahaggud, la preghiera notturna, atto particolarmente meritorio per la cultura islamica che il salafita aggiunge alle cinque salat diurne. Tra le mura del penitenziario anche Chekatt adotta uno stile di vita religiosamente ispirato e riscopre l’ardore della sottomissione, come testimonia la zebiba – letteralmente, «uva secca» –, la macchia epidermica celebrata dal Corano che affiora sulla fronte del buon musulmano per via del ripetuto e assiduo prostrarsi sul tappetino della preghiera.

Islamizzare la radicalità

Prima di radicalizzarsi in carcere, prima che la sua vita si spenga nell’apoteosi come un fuoco d’artificio, Chekatt vive da reietto: abbandona prematuramente la scuola, si scontra con la durezza della disoccupazione, sopravvive alla mischia sociale mantenendosi con lo spaccio e praticando la violenza ai bordi più limacciosi della società. L’attentatore di Strasburgo apparteneva dunque alla fetta maggioritaria di jihadisti europei caduti nella spirale fatale che dalla mancata integrazione conduce alla devianza e da questa alla radicalizzazione, secondo tappe ricorrenti di una traiettoria comune: «la vita di strada, la piccola delinquenza, la trasformazione in “clienti fissi” della polizia e dei tribunali, il carcere, la reislamizzazione, talvolta il viaggio iniziatico nei paesi d’origine o nei teatri del conflitto, la scelta di imbracciare il kalashnikov», compendia Guolo ne L’ultima utopia.

In termini di suscettibilità alla radicalizzazione, rimane dunque dominante il profilo del «gangster-jihadist», banlieusard, musulmano immigrato o di seconda generazione, invischiato negli affari illegali dell’economia sommersa e avente alle spalle una storia familiare destrutturata. La genesi criminale degli «scontenti della modernità» come Chekatt ci insegna a guardare «gestalticamente» al fenomeno dello jihadismo europeo, tenendo presenti i mutamenti strutturali che investono la società nel suo complesso. L’adesione all’islam radicale pare infatti schiudere la promessa di un riscatto: «chi perde la vita nel jihad», ricorda Guolo, « è ritenuto un sahahid, un martire destinato, secondo la credenza religiosa, alla ricompensa del Paradiso e alla delizia delle sue gioie». Il jihad offre un’identità solida e desiderabile a chi ha una vita deragliata, sconnessa, ai margini: la scelta di dissipare il sé nell’eccesso dell’ultima ideologia oggi rimasta appare a quanti si radicalizzano una scelta più che razionale, l’unica occasione possibile di riscatto sociale.

La loro è dunque una radicalizzazione politica (sono esclusi dalla società) prima ancora che religiosa (sono islamici fondamentalisti). A motivarli è la tragica emulsione di romanticismo rivoluzionario, malessere identitario e sentimento di privazione. Uno spleen che non ha nulla a che vedere con la lettura febbrile dei testi sacri, erroneamente affibbiata dal senso comune ai cosiddetti born again, i «rinati religiosi». «Come spesso accade nei fenomeni di conversione che sfociano in movimenti di tipo settario, i convertiti che aderiscono all’ideologia radicale ignorano la complessità della credenza religiosa islamica e ne adottano una versione dogmatica», sottolinea ancora Guolo. La debolezza religiosa dei radicalizzati pare dunque escludere la teologia dalla cerchia dei fattori esplicativi dello jihadismo in Europa.

I terroristi islamici come Chekatt hanno dunque scelto la via del jihad perché si sono radicalizzati politicamente e non viceversa, in un processo che Guolo definisce di «islamizzazione della radicalità». Un’ipotesi questa che vale anche per una seconda fetta di jihadisti europei, altra e antagonista a quella dei «marginalizzati», di cui hanno provato a rendere conto i ricercatori di Oxford Diego Gambetta e Steffen Hertog nel loro Ingegneri della jihad: I sorprendenti legami tra istruzione ed estremismo (Università Bocconi Editore, 2017). La prevalenza di ingegneri – e in generale di individui scolarizzati – tra i combattenti islamici è straordinariamente alta, siano essi jihadisti della diaspora o foreign fighters arruolati nelle frange dell’ISIS o di Al Qaeda. Si tratta di individui che non sono stati scelti per le loro competenze tecniche, ma che hanno deciso scientemente e spontaneamente di profondersi nel jihad: forse perché non sono riusciti a tradurre la loro istruzione in una soddisfacente collocazione professionale, oppure perché nell’islamismo militante hanno trovato una risposta alla loro domanda d’ordine e di certezza. Un’esigenza, quest’ultima, condivisa anche da radicalizzati non musulmani che aderiscono ad altre forme di fondamentalismo, come nel caso dei movimenti alt-right.

Che si tratti di individui ai margini della società o di giovani laureati, a rendere attraente la via del jihad in Europa è sempre la promessa di una solidità totale, capace di fare presa nel mare fluttuante della modernità liquida: «nel pauperistico market dell’era post-ideologica», sintetizza Guolo, «l’islam radicale appare come l’ultima grande narrazione disponibile». Un’utopia vincente e seduttiva perché riduce la complessità e l’ambiguità del mondo, la sola ad essere rimasta in un contesto di globalizzazione rampante e di crescente perdita d’efficacia delle istituzioni tradizionali. Il jihad, infatti, porta in dote a chi lo sposa «convinzioni assolute su ciò che è Bene e ciò che è Male, sui doveri da compiere, sul lecito e sull’illecito, sulle figure del Nemico».

Il fascino per il nuovo internazionalismo militante in versione panislamista scaturisce dunque da una proposta culturale coerente e imperniata su precisi principi ordinatori, irrintracciabili altrove. Nel mercato delle concezioni totalizzanti che esprimono un rifiuto incondizionato della modernità e che danno senso al mondo, lo jihadismo riesce a ritagliarsi una propria nicchia di adepti, anche se da questi esige una decomposizione definitiva, l’estinzione dell’io nell’idea. Non si tratta però di semplice nichilismo religioso, estetizzante e violento, ma di uno «sforzo ideale sulla via di Dio» – «jihad», letteralmente, significa proprio questo – che pare congruo all’inconsistenza di un presente senza nome.