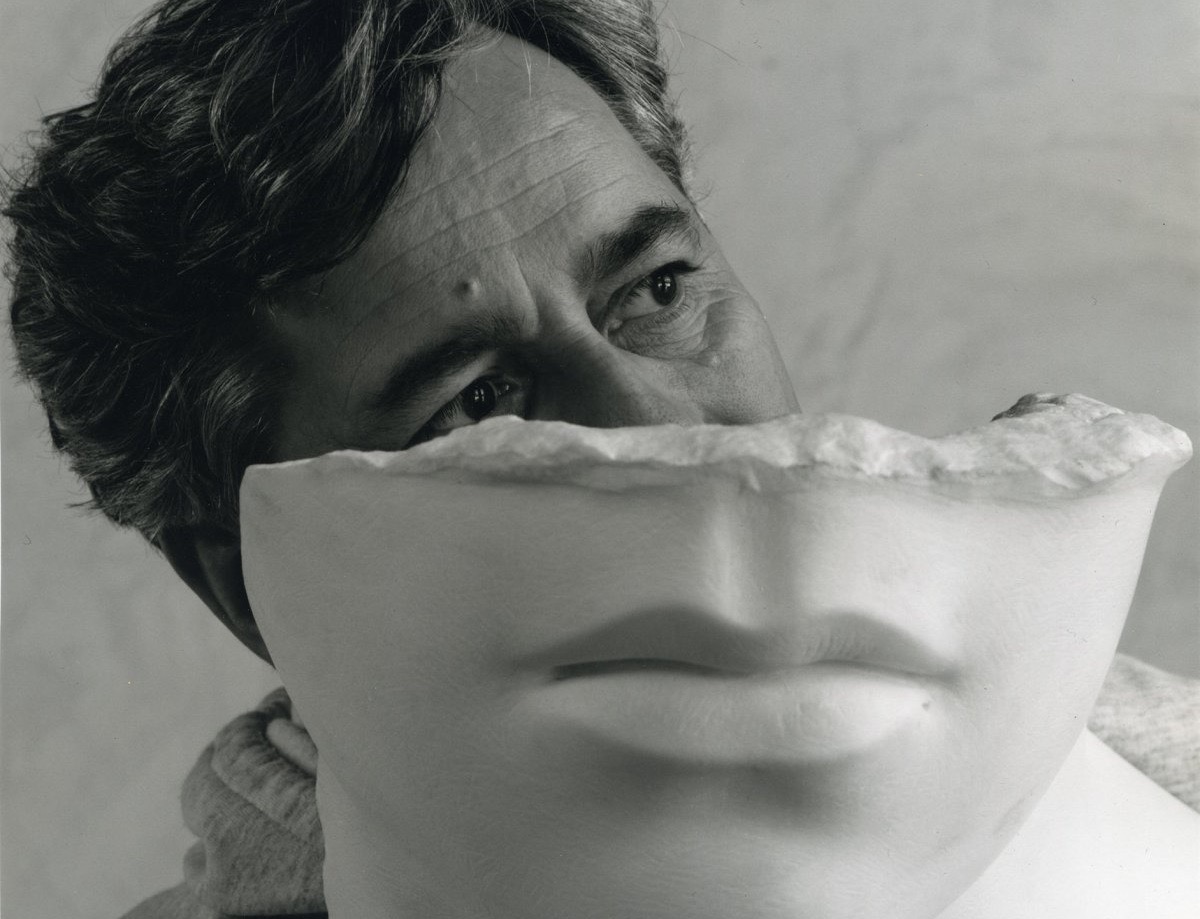

In copertina: “Igor Mitoraj”, Atelier Mitoraj, 1983 ca.

Le temporalità sincretiche e lo sgretolamento umano nella mostra Lo sguardo: Humanitas e Physis dell’artista Igor Mitoraj

Volo alto, albatro bianco sul cielo di Sicilia. Con qualche picchiata mi avvicino alla città di Siracusa e il mio becco coglie un dettaglio: seppur disseminato di corpi martoriati, non c’è odore di putrefazione nel Parco archeologico della Neapolis. Basta avvicinarsi ancora un poco per capire il perché: la pelle dei cadaveri disassemblati, sparsi tra fichi e cipressi, è di bronzo o travertino. Quelle figure cave, dalle teste amputate, a volte bendate, e dagli arti scheggiati o mozzati, spuntano da limoni e melograni, ma non grondano frattaglie. Per questo non odorano di morte.

I miei occhi d’uccello sorvolano le carcasse e perlustrano altri corpi scomposti, coppie di amanti senz’occhi o senza volto, Centurioni dai busti feriti, Centauri stanchi, Eros screpolati od Osiridi ossidati.

Mi muovo a sinusoidi, cerco di scovare un senso in quella distruzione di carni senza sangue.

Voglio parlarvi di ciò che ho visto e udito in questo parco. Per farlo però, devo prima dirvi chi sono.

Sono un uccello che ha attraversato tempi e molti spazi, tante cose ho visto e ascoltato. Come un discepolo sono entrato in contatto con racconti mitici e saperi filosofici. Sono un volatile dotato d’intelletto. Per caso, un giorno, sbatacchiando le ali su Verona, ho partecipato a una lettura condivisa del saggio Tu che mi guardi, tu che mi ascolti di Adriana Cavarero. E dall’ora che mi sento in grado di parlare di ciò che sento, delle figure che ho imparato a vedere perché, come dice Cavarero, l’unico modo in cui si può davvero apparire è mediante lo sguardo delle altre persone e il racconto di noi che ne risulta.

Mi spingo allora a volare verso le figurette che si ergono dal terreno per osservarne l’assenza di budella. Il mio sguardo diviene strumento per raccontare la loro unicità.

È la mostra di alcune delle opere dell’artista polacco Igor Mitoraj quella che sto osservando da sopra Siracusa, che resterà qui solo fino alla Vigilia di Ognissanti. Si chiama Lo Sguardo: Humanitas e Physis dove Humanitas sta per cultura, ciò che si tramanda; mentre con Physis si intende la natura, il mondo vegetale e roccioso in cui sono inserite le realizzazioni. Humanitas e Physis sono due concetti sottoposti al cambiamento perpetuo, mutano allo sguardo degli individui e dei tempi. Mescolandosi, cultura e natura, danno vita a una sinergia elementare che si percepisce passando in mezzo a questi colossi disseminati lungo l’arido terreno siculo: c’è l’acqua che fa da contorno, il Mediterraneo, culla creativa di Mitoraj; c’è la terra, il suolo secco della Magna Grecia da cui si ergono le creature; c’è anche il fuoco, e quindi il caldo con cui sono state assemblate le giunture bronzee delle creature bronzee; e poi l’aria, l’elemento in cui noi uccelli ci muoviamo, il vuoto da non riempire. Le opere maestose si perdono fino al cielo.

Sorvolo l’anfiteatro romano. Sono frammenti di corpi quelli che vedo dall’alto. Ed è proprio attraverso questi pezzi di statue che provo a ricostruirne una storia; il mio occhio senza ciglia è una soglia dalla quale ammiro queste creature che sembrano non possederne una. Come se i puntini che compongono la vita narrabile di ciascuno, qui, non si riuscissero a unire. Sentii infatti dire a Cavarero che «il significato che salva la vita di ognuno dal mero succedersi degli eventi consiste […] nel lasciarsi dietro una figura, ossia qualcosa di cui si possa scorgere l’unità del disegno nel raccontarne la storia. Come il disegno, la storia viene appunto dopo gli avvenimenti e le azioni, da essi risulta. […] La forma arcaica della narrazione orale […] non procede mai in modo lineare, bensì incrocia e assembla, si interrompe e devia, divaga e retrocede sino a suggerire una strategia narrativa che non si preoccupa del centro e valorizza il frammento».

Cerco allora di trovare una continuità tra le figure che si ripetono, le loro pose ricorrenti, i ????????? simili. E colgo un racconto sottile, una narrazione leggera che si insinua tra le rocce bianche, tra gli ulivi e i cipressi. Scorgo un Tindaro, re di Sparta; una coppia d’amore: Dedalo e Icaro, capaci di sfruttare in modo diverso il proprio ingegno; e intravedo anche una figura mai vista prima, Ikaria, una donna imbrigliata che chiama libertà.

Attraverso queste storie, antiche e nuove, provo a dare senso a ciò che vedo, tracciando una linea di comprensione. Noto anche altri figuri, non hanno nome, o se ce l’hanno io non lo riconosco, sorvolo anche su di loro, provo a dare forma al frammento. Il mio sguardo prosegue.

Tindaro

Lo incontro in una delle mie picchiate, l’uomo che fu Re di Sparta, eroe lacedemone. Incerta è la sua discendenza, ma certa per i posteri è stata la fama. Dalle vette della sua dimora vide la fuga della figlia Elena, il tradimento del genero Menelao. Si dice, talvolta, che sopravvisse ad Agamennone e che proprio lui accusò Oreste davanti all’Areopago per il matricidio di cui si macchiò.

Mitoraj chiude Tindaro, una testa di bronzo senza cervello con qualche benda sparsa sul volto, in un luogo ctonio, dentro l’Orecchio di Dionisio. Quella cavità di roccia latomia che un tempo fu la prigione in cui il tiranno Dionisio gettò i propri prigionieri per ascoltarne l’eco delle urla. Qui riposa l’eroe. È immerso nel buio e il suo volto non sembra esserci. L’oscurità non permette di vederlo finché, se la luce improvvisa di un telefono si accende, ecco che compare. Il fascio luminoso sfasa il tempo, illuminando quel volto che sembra essere rimasto lì per secoli, un eroe relegato in prigione, inchiodato nella propria maestosità: «Tindaro rappresenta l’umanità umiliata e ferita ma non sconfitta» (Luca Pizzi, curatore della mostra).

Mentre le voci umane e i garriti dei miei cugini gabbiani rimbombano nella grotta è ancora udibile qualche eco del passato, qualche urlo straziato. Sono i prigionieri che cercano una fuga, sono le grida emesse per contrastare l’annullamento delle proprie esistenze che ancora, dopo anni, vogliono farsi sentire. Sono impercettibili rantoli che agguantano il tempo.

E non per troppo si può restare ad ascoltare, la mente non è pronta a reggere tanto dolore. Bisogna fuggire. Noi che possiamo, liberi di andarcene, lasciamo Tindaro e le sue anime in pena a dilaniarsi per l’eternità. Il nostro sguardo ha però lasciato un segno in noi, osservando il volto dell’eroe ne abbiamo sentito la voce, non possiamo ora dimenticarla. Lo sguardo ci impone la memoria, perché solo «nella memoria di chi vive resta una storia di vita di cui il protagonista non può più sentire il racconto. Così la storia viene raccontata da altri». (Cavarero, Tu che mi guardi tu che mi ascolti)

Dedalo

Volo di corsa fuori dall’Orecchio. È qui che incontro Dedalo, il Re delle prigioni, l’ateniese genio, padre pragmatico di Icaro. Prima non me n’ero accorto, ora, dopo la folgorante muta rivelazione di Tindaro sono più attento, il mio sguardo è maggiormente acuto.

Dedalo fu architetto, scultore, inventore di marchingegni, fu l’artista universale che sempre tutto crea. Quel tutto che certe volte si rivolta contro il proprio inventore, come nel caso della creazione che portò alla sua disfatta, il Labirinto. È sua, infatti, la prigione in cui Minosse ordinò di rinchiudere il Minotauro, la creatura mezza umana e mezza taurina figlia di Pasifae, regina e moglie di Minosse, e del toro con cui, a causa della maledizione di Afrodite sulle figlie del Sole, era giaciuta. Il Labirinto si rivelò una ragnatela per anime anche Dedalo e per il figlio Icaro, costretti lì alla prigionia dopo che il Minotauro venne ucciso da Teseo.

Dedalo posto all’entrata dell’Orecchio di Dionisio suggerisce quanto la grotta per Mitoraj «diventa il Labirinto: la prigione da cui Icaro tenterà di fuggire lasciando per tutta la mostra tracce profonde della sua lotta per la libertà». Ma l’ingegno non si ferma, Dedalo si arrovella, la mente geniale che possiede gli consente di trovare soluzioni, mettere insieme i pezzi per procurarsi la fuga: ali di cera per sé e per Icaro. Il Dedalo di Mitoraj è acrolito, ha perso quelle mani con le quali creava i suoi marchingegni, quei piedi con cui si era dato la spinta per volare fino al sole. Ha lo sguardo basso, riflette su ciò che le sue creature hanno causato. Sembra quasi il Satana raffigurato da Sir Thomas Lawrence: lancia al fianco sinistro e corpo statuario che si erge, fisso e solido, sui dubbi che lo arrovellano.

Una feritoia si apre sull’ inguine destro di Dedalo, un taglio che è «simbolo di quella sofferenza che l’umanità spesso subisce e spesso infligge a se stessa e al mondo in cui vive. L’uomo ripete sempre i suoi errori per cecità o per arroganza». Dedalo si interroga sulle proprie azioni, sul valore che queste hanno sulle altre persone, sull’umano e il non umano che lo circonda.

Dedalo, come ho fatto io, è fuggito. Ha creato ali di cera da indossare per volare al di là della prigionia. Solo fuori può ritrovare la propria umanità, riconoscersi come artista. Ricominciare, in un modo nuovo, a creare.

Icaro

L’orgoglioso Icaro, nonostante il dono datogli dal padre, le ali di cera che avrebbero potuto liberarlo dal Labirinto e condurlo alla libertà, non ascoltò le raccomandazioni di Dedalo. Spinto dalla propria hybris si alzò sempre di più nel cielo, sfiorò il sole tanto che i raggi della stella fusero le sue ali e lui sprofondò per sempre nel mare.

Mitoraj raccoglie Icaro e ne sfrutta i pezzi per ricomporre il concetto di umano. Sparsi per il parco sono infatti disseminati i frammenti delle tante schegge che Icaro ha perso durante la propria caduta; parti che solo attraverso un viaggio iniziatico e introspettivo ha la possibilità di riunire in sé. L’Ikaro di Mitoraj, ancorato al parco con le ali stanche e screpolate, tenta di trovare propria unità. Come in Gambe alate: Ikaro è posto fuori dalla grotta di Dionisio, liberato dal Labirinto, senza busto e senza testa. Possiede solo la sua natura genitale, ma non la razionalità e la creatività per capire cosa fare nel mondo.

È libero da una prigione, imprigionato in un’altra.

Ecco che allora comincia il suo viaggio nel parco alla ricerca di sé e dei suoi frammenti. Ikaro trova il suo torso, poi il suo volto, poi la forza di sollevare le proprie gambe, la memoria di ciò che ha compiuto e subito, connette mente e corpo ed è pronto a definirsi umano.

Ikaro blu completa il viaggio. È posto al centro dell’anfiteatro romano, spicca dalla roccia chiara il colore della morte. Il divino si è fatto umano, è perito e si sta decomponendo. Il colore azzurrino della livor mortis lo permea. Solo attraverso la morte definitiva Ikaro può rinascere a nuova vita. Sbrandellato come entità ma non come pensiero egli vive, ora, in tutte le persone che l’hanno conosciuto, che insieme a lui hanno provato a ribellarsi alla prigionia, a sfidare un potere grande. Il suo destino è quello di restare come idea, come frammento di un attimo di ribellione, l’immagine di un angelo caduto miltoniano. Un brandello di luce, una presa di coscienza e risentimento nei confronti di un mondo che continua a non volersi, ancora, fare umano.

Ikaria

Lascio Ikaro a rimaneggiarsi e sorvolo ancora, ormai stanco. Le mie ali giungono di fronte a Torso croce, un enorme busto che da lontano vede incisa una grande croce cristiana che taglia il travertino bianco. Man mano che mi avvicino la croce cambia forma fino a sconfigurarsi, diviene una ferita scomposta in piccoli rettangoli. Percepisco il tempo deformarsi, quello arcaico, quello classico e la contemporaneità vengono a fondersi, producendo forme nuove. Mitoraj ha attinto dal mito per rappresentare le ferite del presente, reinterpretando la mitologia del passato. Misticismi e credenze si incontrano attraversando i secoli e si uniscono in quello che Mitoraj definisce “sguardo”, quel connubio di bisogno umano e naturale che connatura tutto ciò che è vivente.

Me ne vado. Lascio la neapolis, e il mio volo giunge al mare, a Ortigia. E qui scopro che l’arte di Mitoraj ancora non mi ha abbandonato, forse non lo farà mai. Scorgo, infatti, davanti al castello Maniace un bronzo femminile, imponente, alato. Mitoraj ha creato Ikaria Grande, una creatura che non è presente nel pantheon greco, nei racconti degli aedi. È una figura femminile nuova, interprete di una mitologia moderna. Incarna entrambe, Humanitas e Physis, cultura e natura. Mi appollaio sulla sua ala destra perchè da lì riesco a vedere bene il mare. Anche lei, seppur acefala, so che può vedere la distesa blu davanti a lei e che vorrebbe librarsi verso l’acqua. Una mano maschile, però, la trattiene. Apparentemente ferma è ancorata a un suolo che non può lasciare. Ma so che, seppur senza volto e incastonata nella roccia, la memoria di Ikaria è forte, non dimentica ciò che il suo sguardo senza occhi continua a vedere in mare. Possiede quel tipo di «memoria [che] ci chiede di non voltare lo sguardo dall’altra parte mentre i tanti Ikaro che fuggono per salvare la propria vita e i propri sogni cadono e muoiono». (Luca Pizzi)

La faccia di Medusa che si affaccia dal suo pube si stende verso il blu, fa da intermediario. Le due donne comunicano attraverso un racconto silenzioso: dove non può l’occhio di una, arriva lo sguardo pietrificante dell’altra. Ed è attraverso questi intreccio di parole mute che si crea il racconto, l’insegnamento. Ikaria ci suggerisce, infatti, quanto sia importante non solo guardare, ma vedere, acuire le percezioni, penetrare nei concetti, rielaborarli. Anche stando fermi. Ci dice che la verità è assimilabile solo attraverso l’atto dello sbendarsi. Osservare, seppur in modo frammentato, vuol dire provare a comprendere e a narrare la propria storia e le storie degli altri. Solamente lo sguardo di un qualcuno esterno a sé, infatti, è in grado di mettere in mostra l’unicità narrabile di ciascuna storia.

Tindaro, Ikaria, Dedalo, tu, io… Siamo tutte e tutti storie raccontabili, concetti in divenire, assunti da scandagliare. Dobbiamo però, prima di poterci vedere come rete, liberarci dalle briglie di una cecità imposta ai dettami dell’individualità. Come albatri dobbiamo librarci in volo, guadagnando una vita a pezzi e distrutta che merita, però, di essere esplorata e, di conseguenza, narrata.