In copertina: immagine tratta da Bianca (1984)

Le poesie – Cesare Pavese (Einaudi, 2020)

Come stendersi nudi all’aperto sui versi è il titolo dell’introduzione di Tiziano Scarpa alla riedizione Einaudi de Le Poesie di Cesare Pavese. La raccolta comprende l’intera produzione poetica di Pavese, inclusi gli scritti censurati, e si contestualizza all’interno di una riedizione integrale di tutte le sue opere arrivata in tempo per inaugurare l’estate 2020. I versi di Pavese possiedono la bellezza primordiale e selvaggia di una natura non corrotta, e sono intessuti di una sentita fisicità, che è prima di tutto un richiamo alla natura istintuale nascosta dentro ogni uomo. I personaggi manifestano il desiderio viscerale dell’aderenza al suolo, del contatto della pelle nuda con la terra, di tornare alla fonte che genera la vita per poter sentirsi vivi, e diventare parte di essa.

In tale prospettiva, il titolo di Scarpa, che è di per sé un verso poetico, sintetizza perfettamente l’essenza di questa poesia narrativa e lo spirito con il quale approcciarsi alla lettura. Le raccolte, nelle quali è più evidente un autentico assorbimento dell’essere umano negli elementi della terra e nel flusso della vita, sono sicuramente La terra e la morte e Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Queste due raccolte sono accomunate dall’utilizzo di quello che potrebbe essere definito un “tu lirico”: si ha la sensazione che Pavese si rivolga direttamente a noi, che ci legga dentro. un “tu” che affonda il suo coltello in chi legge, scaturendo una reazione fisica e mentale, costringendolo a rispondere allo stimolo non più esterno, ma interno. Il lettore non può ripararsi dietro l’ingannevole protezione di una pagina, perché quella pagina lo riguarda: è di lui che si sta parlando, è la sua natura. Come scrive Scarpa: «si è invertita la direzione di senso fra pupille e pagina: non siamo più noi a leggere, veniamo letti». Le Poesie di Pavese è certamente un volume che non si presta ad essere letto tutto d’un fiato, ma proprio per questo rappresenta il compagno ideale di un’intera estate: per ritagliare momenti di poesia in una stagione già di per sé poetica.

CTRL+C CTRL+V (scrittura non creativa) – Kenneth Goldsmith (NERO, 2019)

CTRL+C, CTRL+V Scrittura non creativa dell’artista e critico Kenneth Goldsmith è una raccolta di saggi che ha lo scopo di mappare i territori e definire le terminologie in cui collocare i frutti della scrittura non creativa. Partendo dall’indagare come le diverse forme artistiche abbiano reagito all’avvento della digitalizzazione, l’autore identifica nel web un’opportunità evolutiva per la letteratura che gli scrittori contemporanei non sembrano ancora aver colto, confinati come sono “in una pratica che non riesce a stare al passo con i tempi e a prendere parte alle più vive ed eccitanti sfide culturali della nostra epoca”.

Goldsmith, passando in rassegna artisti e scrittori che hanno fatto dell’arte senza creatività il proprio marchio di fabbrica, prova a delineare il profilo idealtipico del nuovo artista contemporaneo. Secondo l’autore, le opere letterarie del futuro potrebbero funzionare come meme: prive di autorialità, esse sarebbero destinate a propagarsi rapidamente solo per essere altrettanto velocemente soppiantate da nuovi contenuti virali. Il riferimento più estremo è quello agli esperimenti xenotestuali di Christian Bök, che prevedono l’iscrizione all’interno di microrganismi batterici di poesie pensate per essere fruite da esseri postumani. CTRL+C, CTRL+V si rivolge a quelli che la critica letteraria Marjorie Perloff definisce “geni non originali”: un’idea aggiornata di genio che deve fare i conti con la capacità di controllare le informazioni e la loro disseminazione, “un programmatore che immagina, costruisce, esegue e si prende cura di una macchina da scrittura”. Il libro e le esperienze artistiche in esso trattate, tuttavia, non costituiscono una mera celebrazione del plagio né un’accettazione nichilista di una presunta schiavitù tecnologica. Si tratta piuttosto di un perfetto libro/manifesto sulla versatilità della parola scritta, che stimola a prefigurarne futuri alternativi nella produzione e nel consumo e, in questo modo, invita a superarne gli ostacoli nel presente.

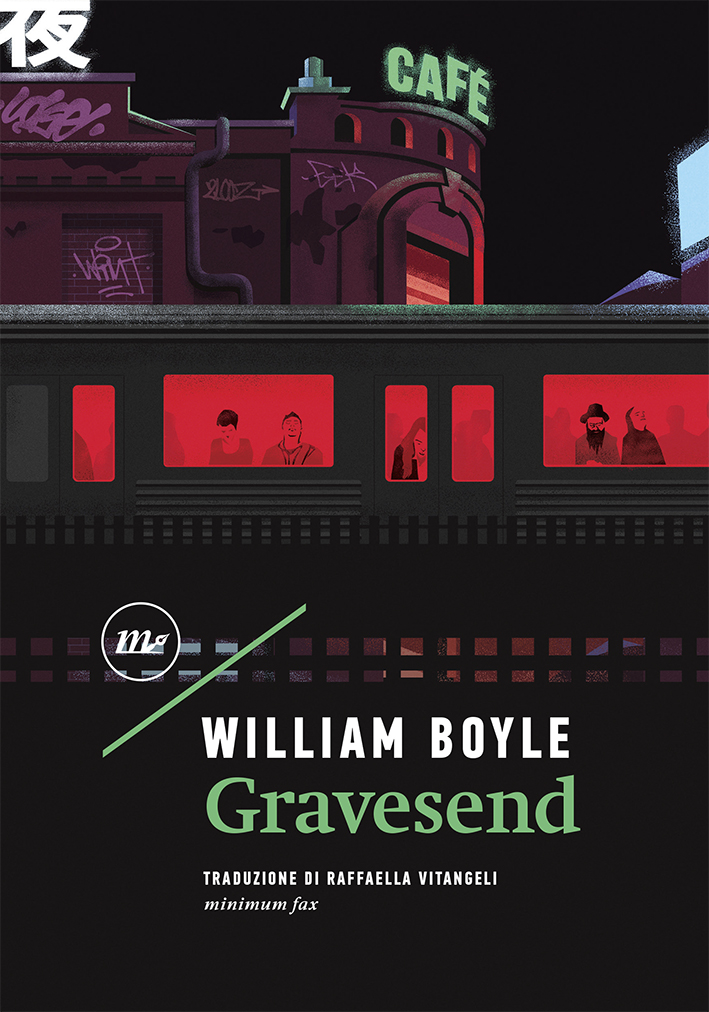

Gravesend – William Boyle (minimum fax, 2020)

La morte violenta di un adolescente omosessuale è la pietra focaia che illumina una collettiva discesa negli inferi. Da qui prende avvio la narrazione, collocandosi sedici anni dopo il crimine e alla vigilia dall’uscita di prigione dell’assassino, ritratto del delinquentello, desiderato dalle ragazze, temuto ed ammirato dai ragazzi. Il tessuto sociale scardinato, su cui tutto si svolge, è Gravesend, quartiere periferico italoamericano di Brooklyn, che dà il titolo al romanzo di William Boyle, per minimum fax. A serpeggiare tra la violenza sparata, già dalle prime pagine, è il sentimento di vendetta di Conway, apparente protagonista e fratello della vittima, di cui condivide la purezza evocativa del cognome: D’Innocenzio. Gli si accompagna un ex poliziotto, alcolizzato e violento.

Poche pagine e l’atmosfera da classico noir viene attraversata dal dicotomismo di due donne; la seduttiva ed emancipata Alessandra, attrice fallita e dalla vena mondana che rientra a Gravesend e la sua ex compagna di classe Stephanie, vittima del senso di colpa, di un corpo fuori dagli standard di bellezza e dalla madre psicotica. Nulla sembra possa più accadere nell’ acquitrino di un margine periferico, senza afflato nè prospettiva. Invece, una scarna manciata di altre vite distrutte si interseca a quelle principali. Il luogo, comune denominatore, scinde gli animi tra sentimenti di appartenenza e di riluttanza e un mai pago senso di perdita. Il noir di Boyle non appaga solo per gli standard di genere rispettati, quanto per lo scandaglio nell’apparente quiete della vita da quartiere, che mette a nudo gli occulti inconsci sociali. Disperato e asciutto il suo stile avanza traguardando le pagine, distaccato e gelido, come una lama sul volto. Così, la crime fiction cede lo spazio ad un crinale esistenziale corale, comprensivo anche di bozzetti di personaggi minori, sopra il quale si erge il quartiere, come specchio di mediocrità dei sopravvissuti. La periferia diventa un esilio e Boyle ci consegna, con il suo primo romanzo, una mappatura degli spazi interiori del genere umano, di cui sa illuminare le fenditoie del fallimento e dell’autocommiserazione.

Labirinto – Burhan Sönmez (nottetempo, 2019)

Boratin Bey – bluesman turco protagonista di Labirinto di Burhan Sönmez – si risveglia tra flaconi di medicine in una casa che non riconosce come la propria. «Qualunque sia stata la sua storia passata» – gli aveva detto la dottoressa all’ospedale – «voleva sfuggire a un lato di questo mondo che forse pesava troppo. Ha osato farlo, ci è persino riuscito. Il suo scopo l’ha raggiunto, ma per vie insperate». Boratin ha perso la memoria (e si è rotto una costola) nel tentativo di suicidarsi buttandosi dal ponte sul Bosforo, a Istanbul. Attorno a questo evento, Sönmez costruisce la storia di un uomo alle prese col tempo, un uomo presente solo nel presente, che sa solo di essere qui, privo di coordinate temporali, sospeso tra un passato svanito nel nulla e un futuro disancorato da qualsiasi preconcetto.

«Si dice che a ognuno occorra un passato, e ora tutti si industriano a crearmene uno», pensa Boratin mentre si specchia nella vetrina di un negozio. Labirinto si sviluppa proprio sulla ricerca dei significati di questo passato, fino alla presa di coscienza di trovarsi quasi in una condizione privilegiata: l’assenza contemporanea di utopie e nostalgie.

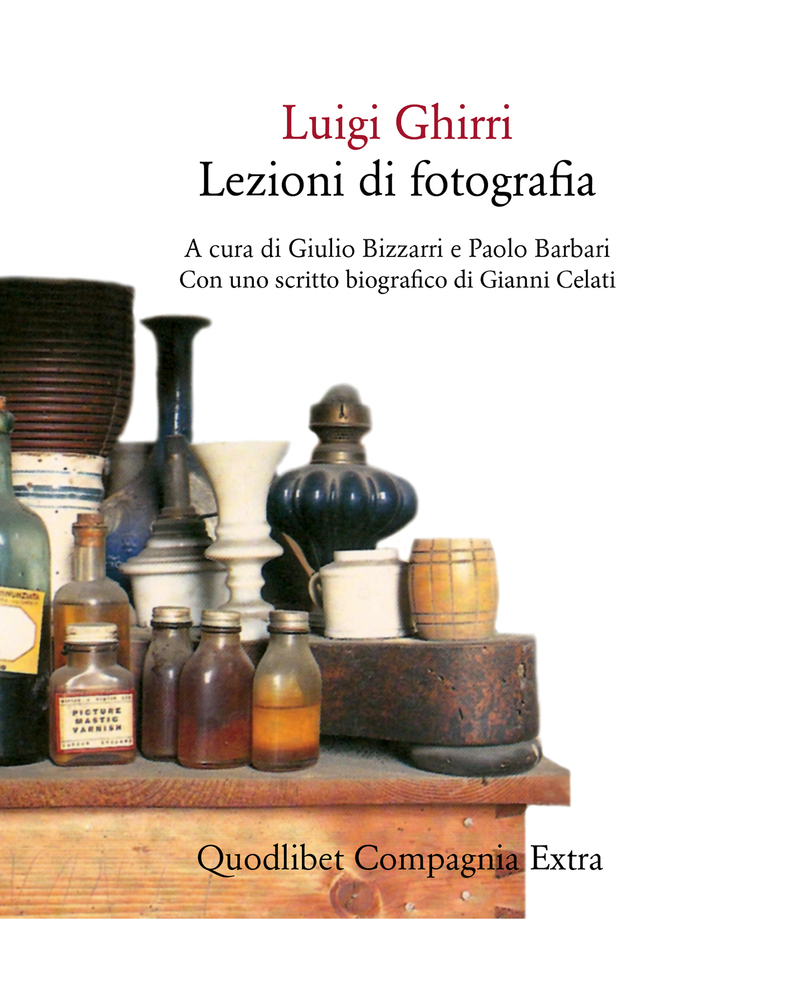

Lezioni di fotografia – Luigi Ghirri (Quodlibet, 2018)

“Credo che cinquecento anni fa una persona normale vedesse nella sua vita forse cinquecento immagini, cioè aveva un rapporto con cinquecento immagini. Noi, oggi nell’arco di una sola giornata vediamo cinquecento immagini, se non di più”. Decenni prima della diffusione capillare di internet e dell’avvento degli smartphone e di Instagram, Luigi Ghirri, uno dei maestri della fotografia italiana, si interrogava sulla velocità di lettura e sull’assuefazione dell’uomo contemporaneo alla fruizione delle immagini.

Lezioni di fotografia non nasce dalla volontà del suo autore, ma dall’impegno di curatori e studenti nel raccogliere minuziosamente le trascrizioni delle lezioni tenute da Ghirri tra il 1989 e il 1990 all’Università del Progetto di Reggio Emilia, accuratamente corredate dalle foto mostrate durante il corso. Oltre a trattare di storia e tecnica della fotografia analogica, evidenziando le difficoltà e insieme le potenzialità insite nella materialità dello strumento fotografico (di cui i profani contemporanei sono all’oscuro), Ghirri propone la sua personale visione sulla ragion d’essere di quest’arte, sulla sua specificità e sulla sua ricerca. Ma, soprattutto, nel ripercorrere i lavori di un’intera carriera, presentati come casi di studio durante le lezioni, descrive quelli che sono i presupposti della sua poetica, fondata sull’equilibrio tra sensibilità del fotografo e oggetto fotografato, sui tagli che suggeriscono il non-finito, sulla completa assenza di filtri e luci artificiali e sulla frequente interazione dell’immagine fotografica con i molteplici linguaggi delle altre forme d’arte.

Acqua di mare – Charles Simmons (SUR, 2019)

“Nell’estate del 1963 mi innamorai e mio padre annegò”: tutto quello che c’è da sapere su Acqua di mare sembra essere perfettamente riassunto nel suo incipit. È così che Michael, il protagonista, inizia ormai adulto a raccontare cosa successe nell’estate dei suoi quindici anni, passata nella casa di famiglia a Bone Point, sull’Oceano Atlantico, ricordando come venne sconvolta dall’arrivo della signora Metz e della sua affascinante figlia Zina, e quali furono per tutti le conseguenze di quella conoscenza. Acqua di mare – ultimo romanzo di Charles Simmons, pubblicato nel 1998 e riproposto da SUR nel 2019, con traduzione e postfazione di Tommaso Pincio – è una storia che parla principalmente d’amore.

È un romanzo che riflette sulla natura dell’amore e sui diversi modi in cui lo si può concepire e vivere, mostrando come ci si ritrovi spesso a recitare la parte della vittima o quella del carnefice a seconda delle circostanze, senza poter scegliere davvero il nostro ruolo. Sono pagine che indagano anche il complesso legame fra genitori e figli, descrivendo quel delicatissimo passaggio in cui, nel crescere, ci si rende conto che anche i nostri eroi non sono perfetti, ma umani e capaci di commettere errori proprio come tutti. L’autore costruisce un vero e proprio romanzo di formazione, giocando entro una trama semplice e delineata che gli permette di concentrarsi soprattutto sulla psicologia dei personaggi e, in particolare, sui sentimenti del giovane Michael – complessi, incoerenti, violenti come solo quelli dell’adolescenza possono essere, perché nuovi e ingestibili – che nell’ estate del 1963, sulla riva dell’Oceano, si renderà conto di quanto siano fragili gli equilibri che reggono le cose, e di quanto queste siano facilmente mutabili, nonostante la loro apparente stabilità.

Spegnere le luci e guardare il mondo di tanto in tanto. Riflessioni sulla scrittura – Virginia Woolf (minimum fax, 2014)

“Ma è un bene spegnere le luci e guardare il mondo di tanto in tanto. Che strano che il mondo continui ad andare avanti esattamente allo stesso modo, sia che io lo guardi o meno! Credi anche tu che quando scrivi il mondo scompaia, tranne quella parte esatta che ti serve per la scrittura, che poi appare, chiara, in maniera imbarazzante?”. Questo scrive Virginia Woolf a Ethel Smyth – scrittrice e musicista – nel dicembre del 1893 e questa è la parte di una lettera che dà il titolo a questa raccolta, curata e commentata da Francesco Sabatini per minimum fax. Scambi tra Virginia Woolf e i suoi amici in cui si racconta, si mette a nudo e commenta scritti e avventure suoi e altrui.

Diviso in due sezioni, questo libro svela i modi in cui Virginia Woolf si approcciava alla scrittura, sua e degli altri, svela l’intimità e i pensieri più limpidi e mai costruiti di una scrittrice che forse non conosciamo davvero. Nelle lettere di Virginia Woolf l’esercizio della scrittura diventa un esercizio di vita, un invito a guardare il mondo e le proprie vite da prospettive sempre nuove e diverse. Parlava di scrittura ma anche di quotidianità, di modo di vederla e affrontarla con la prosa, il mancato talento per la poesia, la scelta di guardare il mondo attraverso l’amore per la letteratura e i suoi personaggi. Emerge da queste pagine il carattere della scrittrice e il suo rapporto con i suoi contemporanei, il suo perenne conflitto con la vita pubblica e il suo immenso amore per l’intimità della lettura e della scrittura. Questo è un libro sicuramente consigliato a chi ama Virginia Woolf, consigliatissimo a chi ama la letteratura e la scrittura e ancor più consigliato a chi non rientra in nessuna delle due categorie precedenti. Per la sua struttura e la scelta delle lettere è uno di quei libri che puoi leggere in un solo giorno o tenere in borsa e leggerne ogni tanto una pagina, contiene l’aforisma e il consiglio di cui avevamo bisogno e l’essenza di una grande arte. E poi ci permette di conoscere la Virginia Woolf che non sapevamo, tutti dovrebbero conoscere a fondo Virginia Woolf.

Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio – Remo Rapino (minimum fax, 2019)

Bonfiglio Liborio è Forrest Gump, ma della provincia di Chieti. La sua vita scorre tra i grandi eventi del Novecento e a raccontarla è lui in persona (o meglio: la penna di Remo Rapino), con uno stile di scrittura sgangherato, ibrido tra italiano e dialetto. L’atmosfera del romanzo ricorda le prime dure e polverose novelle di Giovanni Verga, quelle in cui fanno capolino gli ultimi della terra come Nedda, la «povera figliuola raggomitolata sull’ultimo gradino della scala umana». Pure Bonfiglio Liborio è nato sotto quelli che lui stesso chiama i “segni neri”. Vive da ragazzino la seconda guerra mondiale, la difficile ripresa nell’Abruzzo periferia d’Italia: fa il garzone nella bottega del funaro e nella bottega del barbiere. Il servizio militare a Spilimbergo, poi l’emigrazione nelle grandi fabbriche del nord, gli scioperi operai, gli “stremisti”.

Infine, Liborio si ritrova in manicomio dopo aver massacrato di botte un cronometrista in fabbrica (che avevo fatto quasi mezzo milione di pezzi e che volevo sapere a che cazzo servivano, dove andavano messi quei pezzi di ferro, in una motocicletta, in un trattore, dove, per la Madonna e tutti i santi). Poi, il rientro al paese come “cocciamatte”. Il pazzo del villaggio, il folle: verrà schernito, preso in giro e infine dimenticato e abbandonato da tutti. Il racconto autobiografico del personaggio è la storia ordinaria di una vita a cui la parola, azzoppata, grezza rende la sua dignità. Liborio è un invisibile, è carne da macello, operaio massa, malato psichico che prende la parola e prima di andarsene chiede di lasciare un ultimo segno e di essere, finalmente, ascoltato dopo aver passato una vita in silenzio (Nessuno si era accorto che mancavo, forse perché stavo sempre zitto e il silenzio non si sente tanto).

Trilogia della catastrofe. Prima, durante e dopo la fine del mondo – Emmanuela Carbé, Jacopo La Forgia e Francesco D’Isa (effequ, 2020)

C’è il flusso di coscienza allucinato, quasi in odore di theory fiction, che inventa una storia alternativa del mondo come frutto non del Big Bang né della Creazione – d’altra parte, “sull’inizio degli inizi, il Congresso decise che mai nessuno avrebbe inventato una teoria con un consenso unanime” – ma, per l’appunto, del Congresso di Vienna: “la risposta definitiva alle domande fondamentali su vita/universo/tutto-quanto” (L’inizio degli inizi di Emmanuela Carbé). C’è il reportage dall’Indonesia sulle tracce del genocidio anticomunista del 1965, che produsse una conta delle vittime superiore al milione e con la cui memoria storica la cittadinanza intrattiene tuttora un rapporto sfaccettato e tormentato, ineluttabilmente segnato dalla condizione del tutto peculiare di chi è sopravvissuto ad un’apocalisse (Costruire il risveglio di Jacopo La Forgia).

C’è il saggio filosofico sulla nostra relazione disfunzionale con l’idea della fine e sulla conseguente urgenza di adottare un regime di gestione della morte che ci orienti nel navigare le acque di una catastrofe, quella rappresentata dai cambiamenti climatici, già ampiamente in atto ma non per questo completamente ingovernabile (Gestire la morte di Francesco D’Isa). Ognuno dei tre movimenti di questa sinfonia suggerisce la polisemia del concetto di catastrofe, e non è un caso che ciascun testo rechi in esergo una diversa definizione del lemma: gli autori esplorano il tema con stili differenti, su livelli di analisi differenti e – questo è forse l’elemento più dirimente – con una differente tendenza alla sua estetizzazione. Ne risulta un trittico disomogeneo per vocazione, un tentativo complesso ma parziale di costruzione di senso sul cui sfondo sembra intravedersi il lavoro di Frank Kermode, che già mezzo secolo fa ne Il senso della fine (recentemente ripubblicato da Il Saggiatore) osservava una crescente sofisticazione delle narrazioni sull’apocalisse, di fronte a una fine fattasi “immanente piuttosto che imminente”.

Invisibili – Caroline Criado Perez (Einaudi, 2020)

“Le donne sono «un mistero», sentenziava Stephen Hawking, mentre Sigmund Freud, che doveva ricchezza e fama alle sue diagnosi di isteria femminile, spiegava al pubblico di una conferenza che «sull’enigma della femminilità gli uomini si sono lambiccati in ogni epoca il cervello»”. Ecco due tra le parole più comunemente associate alle donne: mistero ed enigma; c’è sempre qualcosa di nascosto che accompagna la loro figura, elementi ignoti che non permettono una conoscenza completa del femminile e di tutto ciò che lo riguarda. Questi elementi, Caroline Criado Perez lo sa bene, sono i dati. Invisibili è un’indagine minuziosa su quanto la società, in ogni suo aspetto, ignori le donne. Dalla fila per i bagni, ai servizi sgombraneve, fino ad arrivare alla grandezza degli smartphone: tutto è progettato a misura d’uomo.

A mancare non è solo la concretizzazione di un mondo che sia ugualmente a misura di donna, come sottolinea la giornalista nei sedici saggi del libro, ma sono proprio le ricerche e i dati necessari per iniziare anche solo a progettarlo. Un libro del genere può forse intimorire, specialmente in queste lunghe giornate di calura estiva. Tuttavia, i numeri e le percentuali al suo interno esaltano le storie e gli aneddoti che li accompagnano: i corpi, le voci, le esigenze e le idee delle donne sono finalmente ascoltate e annotate nero su bianco.

Criado Perez rende dunque visibile l’enigma: si deve abbandonare la nozione protagoriana dell’uomo misura di tutte le cose e chiedere alle donne. Una verità talmente lapalissiana da apparire banale, eppure così ancora difficilmente attuata.

Sex(t)ualities. Morfologie del corpo tra visioni e narrazioni – Silvia Antosa e Mirko Lino (Mimesis, 2018)

L’intensificarsi dei discorsi sulla sessualità dovuto alla mole dei circuiti mediali a nostra costante disposizione definisce oggi una vera e propria mitologia della sessualità, un “sexorama culturale” caratterizzato dall’intreccio di immagini, tecnologia e letterature che il curatore e la curatrice di questo volume edito da Mimesis provano a squadernare attraverso la pluralità di voci e contributi che lo sorreggono. Gli snodi tematici principali ruotano intorno alla rappresentazione dell’identità (o meglio delle identità) e del desiderio in una società dove la tecnologia – internet, social network, cybersex, porno online – influenza la percezione che abbiamo della corporeità e del sesso. I saggi analizzano infatti l’esplosione discorsiva che vi ruota intorno, tra contributi che spaziano dai film studies alle letterature comparate passando per i porn studies.

Per citarne solo alcuni: Giovanna Maina ci spiega che cos’è l’alt porn, dai primi tentativi negli anni ‘80 di creare una pornografia alternativa ad una maggiore inclusività e poliedricità acquisite con la “svolta digitale”; Mirko Lino analizza i corpi sviliti e martirizzati del (e dal) cinema horror contemporaneo e non, soffermandosi in particolar modo sul corpo femminile e il desiderio erotico maschile; per Federica Timeto film come Her, Ex-Machina o altre serie tv hanno nuovamente immaginato i processi di incorporazione (soprattutto sessualizzazione) delle intelligenze artificiali femmina nell’immaginario cinematografico e seriale, tramite la scomposizione o l’invisibilità del corpo femminile stesso. Sex(t)ualities guarda in maniera diversificata alle rappresentazioni della sessualità in ambito cinematografico, letterario e artistico-figurativo e al loro inevitabile intersecarsi, ripensando le figure e i ruoli del corpo nel contesto contemporaneo e ponendolo come corpo politico che destruttura geometrie di genere e relazioni normate.

Un divano a New York – Chantal Akerman, 1996

Devo dire che al tempo la scelta di virare verso questo semisconosciuto e sottostimato film di Chantal Akerman è stata dettata soprattutto dal cast. Nella prima opera “commerciale” della cineasta belga figurano William Hurt – il volto gotico e lo sguardo imperscrutabile del protagonista di Turista per caso o l’abbacinato detective di Brivido caldo, per intenderci – e la sua vivacissima controparte femminile, Juliette Binoche nei panni di una ballerina e di un nervoso psicanalista. Dopo aver letto un annuncio decidono di scambiarsi abitazione per un po’ di tempo: lui andrà a vivere nello stretto appartamento parigino di lei che si sposterà invece nell’enorme e vuoto attico newyorkese dell’uomo.

Le vite dei due si incroceranno senza mai riuscire a vedersi, almeno all’inizio: lui comincerà a conoscerla leggendo innumerevoli lettere d’amore a lei dedicate da spasimanti vari; lei sostituendolo per caso nella sua attività di psicanalista. In Un divano a New York non c’è sperimentalismo né quel divincolarsi costante da categorie estetiche e classificazioni prestabilite che definiscono il cinema di Akerman, la cui scrittura, come ricorda Clara Miranda Scherffig su Esquire, è solita seguire l’“organizzazione del pensiero” definendosi “come spazio mentale dedicato al processo creativo”. Una scrittura che segue il concatenarsi delle suggestioni evocate dalle immagini e sequenze, che si fanno quindi esperimento di uno stato mentale, di un’emozione che non ha bisogno di essere esperita tramite la parola. Un divano a New York è invece un profluvio di parole e conversazioni adibite alla scoperta di sé, in cui la narrazione è lineare e segue il corso degli eventi di una commedia esistenziale tra Lubitsch e Lawrence Kasdan, appunto. E nonostante ciò e la tiepida ricezione critica che persiste tuttora, per me funziona benissimo: i sentimenti restano cuciti addosso ai corpi dei personaggi come in ogni film di Akerman e Hurt e Binoche sono bravissimi nel restituire la combinazione di comico e romantico, volutamente fuori dalle righe. Lo trovate sulla piattaforma Mubi.