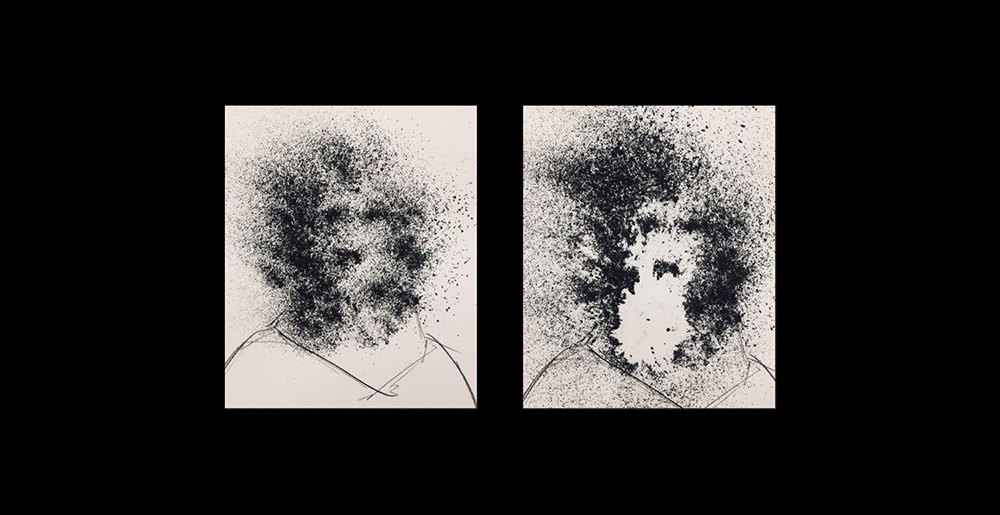

Illustrazione di Veronica La Greca, Pulviscolo, grafite, 2019

Nel 1901 due donne inglesi incontrano i fantasmi di Maria Antonietta e della corte francese durante una visita al Petit Trianon, un piccolo château nei giardini di Versailles. Nei dieci anni successivi conducono fervide ricerche tra archivi e biblioteche per dimostrare la realtà del loro incontro e pubblicano alla fine An Adventure, un’analisi meticolosa di usi e costumi dei personaggi della Rivoluzione francese mista al resoconto memoiristico della loro, appunto, avventura. Le due autrici sono Charlotte Anne Moberly ed Eleanor Jourdain, la direttrice e la vicedirettrice di un prestigioso college di Oxford.

Novant’anni dopo l’apparizione di Maria Antonietta, in un saggio intitolato Contagious Folly: An Adventure and Its Skeptics, Terry Castle, docente di letteratura alla Stanford University, descrive le reazioni suscitate dal libro e come, nel tentativo di confutare l’evidenza fornita dalle due donne, i critici abbiano trascurato l’aspetto più enigmatico della questione: non tanto l’apparizione in sé e per sé, quanto il fatto che due donne rispettabili e in apparenza sane di mente (“due eminenti accademiche inglesi”) fossero convinte di aver visto gli stessi fantasmi. Per dirla con le parole dell’autrice, “liquidare les dames d’Oxford […] come pazze non è chiaramente sufficiente: la sfida, come abbiamo visto, è spiegare come le due abbiano potuto essere pazze nello stesso identico modo”. Per fare questo, Castle decide di concentrare l’indagine sull’origine psico(pato)logica della loro credenza, che identifica nel fenomeno della folie à deux.

Il termine “folie à deux” compare per la prima volta nella letteratura medica nel 1877, in un articolo degli psichiatri francesi Ernest-Charles Lasègue e Jean-Pierre Falret pubblicato negli Annales medico-psychologiques. Secondo i due psichiatri, la trasmissione delle idee deliranti avviene sempre da un individuo “attivo” (nel testo definito anche primario, dominante o induttore) a uno “passivo” (secondario o associato). Affinché si instauri una psicosi condivisa sono necessarie tre condizioni, relative alla personalità dei soggetti coinvolti, al loro grado di isolamento e al contenuto dell’idea delirante. A imporre il delirio dev’essere l’elemento più intelligente della coppia, mentre l’altro è generalmente “di bassa intelligenza, più predisposto alla docilità passiva che all’emancipazione”. Le cause della sottomissione del secondario vanno ricercate nella sua personalità (dipendente, con bassa autostima), nel suo ruolo all’interno della coppia (moglie nei confronti del marito, figlio nei confronti dei genitori) o ancora in altre condizioni di vulnerabilità (disabilità fisica, fragilità senile, ritardo mentale). Inoltre, i due devono aver vissuto insieme per molto tempo, condividendo spazi e modi di vita “al riparo da ogni altra influenza esterna”. Infine, il delirio deve avere carattere di verosimiglianza, in quanto “meno il delirio è drastico e più diventa comunicabile”.

Come unica terapia efficace per la folie à deux, Lasègue e Falret suggeriscono la separazione drastica dei membri della coppia (o della famiglia, nel caso in cui la sindrome coinvolga più di due persone). Questa separazione ha, in alcuni casi, anche una funzione diagnostica, in quanto permette di distinguere con certezza l’individuo attivo, che normalmente non guarisce senza interventi farmacologici, da quello passivo, per il quale l’allontanamento è in genere sufficiente a disinnescare l’idea delirante. Il secondario, infatti, messo davanti all’incoerenza delle sue credenze, è di solito in grado di criticarle con gli strumenti della ragione e addirittura potrebbe provare “sollievo ad essere liberato da queste concezioni parassitarie”: da questo e altri passaggi del saggio si capisce bene che i due psichiatri sono convinti che il solo vero malato della coppia è il primario, colpevole non solo della propria follia ma anche di aver trascinato in essa un individuo più debole e suggestionabile.

Il modello di folie à deux descritto da Lasègue e Falret, pur essendo largamente basato su assunzioni a priori e su un approccio esclusivamente psicodinamico alla malattia mentale, ha resistito molto bene, al punto che studi recenti vi fanno riferimento come se negli ultimi centoquarant’anni la psichiatria non avesse fatto progressi nella comprensione del fenomeno. Nei due manuali diagnostici più utilizzati al mondo, l’ICD (International Classification of Diseases) e il DSM (Diagnostic and Statisical Manual of Mental Disorders), la sindrome si è limitata a cambiare nome – la si ritrova nell’ICD-10 come “disturbo delirante indotto” e nel DSM-4 (ma non nel DSM-5, dove non è più un’entità diagnostica separata) come “disturbo psicotico condiviso” – ma la sua definizione è rimasta pressoché invariata. Eppure, tentativi di modificare il modello anche in modo sostanziale ci sono stati, come dimostrano due revisioni della letteratura scientifica su casi clinici di folie à deux realizzate nel 1995 da José Silveira e Mary Seeman e nel 2006 da Danilo Arnone e collaboratori: tuttavia queste modifiche non si sono trasmesse in modo ugualmente sostanziale alla letteratura successiva. L’aspetto più controverso riguarda in particolare il rapporto tra primario e secondario, inteso da Lasègue e Falret nei termini di un rapporto di forza regolato su dinamiche di dominanza e sottomissione. La rigida dicotomia tra dominante e dominato ne riflette un’altra, ugualmente netta, tra un primario essenzialmente malato a un secondario essenzialmente sano. Negli studi di Silveira e Seeman e di Arnone, invece, condotti con metodi più rigorosi di quelli in uso tra gli psichiatri di fine ’800, la natura puramente circostanziale del delirio del secondario risulta avere pochi riscontri nella realtà. Il fatto che in buona parte dei casi in esame il secondario soffrisse di una patologia psichiatrica indipendente da quella del primario, o abbia avuto vere e proprie allucinazioni (“the hallmark of true psychosis”), o ancora che per guarire abbia avuto bisogno non solo della separazione dal primario ma anche della somministrazione di antipsicotici, ha infatti portato gli autori a ipotizzare che, in un soggetto predisposto, lo stretto contatto con il primario possa agire da trigger per lo sviluppo di un episodio psicotico che si sarebbe comunque manifestato a un certo punto della sua vita.

Su un altro aspetto, invece, il risultato di questi studi concorda con la descrizione originaria della sindrome. Già Lasègue e Falret avevano capito che i due sentimenti più “pericolosi” per la trasmissione del delirio sono la paura e la speranza, perché molto reattivi nell’entrare in risonanza con il contenuto emotivo dell’idea delirante. In altre parole, i deliri che si trasmettono bene lo fanno perché rinforzano e amplificano timori o speranze già presenti nel secondario, oltre che nel primario, dando loro una forma e un contenuto verbalizzabili. I risultati delle due revisioni della letteratura concordano con questa ipotesi; infatti, i tipi di delirio più comunemente riscontrati nei casi di folie à deux analizzati sono il deliro di persecuzione e il delirio di grandezza. Questi due tipi di delirio originano in ambienti emotivi dominati, rispettivamente, da paure e speranze incontrollate, che possono collassare in un contenuto psicotico se raggiungono picchi di angoscia o esaltazione.

Su un motore di ricerca per articoli scientifici come Pubmed si trovano numerosi casi clinici di folie à deux. Un articolo del 2011, per esempio, riporta il caso di un disturbo psicotico condiviso di tipo mistico-religioso ed è particolarmente esemplificativo perché questo tipo di delirio è spesso associato a esiti fatali. Il caso in esame riguarda due coniugi turchi, il cui delirio si articolava attorno al capitolo del Corano dedicato ai Sette Dormienti di Efeso. Il marito era un uomo molto devoto e con antecedenti psicotici, mentre la moglie, architetta, non sembra avesse mai dato segni di instabilità mentale. Dopo un processo di radicalizzazione durato diversi anni, la coppia aveva deciso di ritirarsi a vivere con i tre figli piccoli in una condizione di quasi totale isolamento, per potersi dedicare meglio alla lettura del Corano. Non potendo vivere delle proprie risorse, prima si erano trasferiti in una stanza nella casa della famiglia di lui e poi della famiglia di lei. Dopo diversi giorni in cui nessuno della famiglia era uscito dalla stanza, i parenti della donna vi avevano fatto irruzione trovandosi di fronte una scena spaventosa: per terra c’era il cadavere della donna (che si scoprirà poi essere morta tre giorni prima in seguito a un aborto spontaneo) mentre il marito e figli erano in uno stato di grave denutrizione. In seguito l’uomo avrebbe raccontato ai medici che, mentre erano chiusi nella stanza, avevano aperto il Corano su una pagina qualsiasi e, imbattutisi nel verso “Si ripararono in una grotta”, lo avevano interpretato come un segno divino che dovessero rimanere rinchiusi per proteggersi dalla crudeltà dei non credenti. Inoltre, nonostante la famiglia di lei lasciasse quotidianamente del cibo fuori dalla loro porta, avevano deciso di nutrirsi soltanto se uno di loro, aprendo a caso il Corano, vi avesse letto il verso “Mandarono uno di loro fuori a prendere del cibo”. Quando poi, dopo aver letto “Lo interrogarono [il profeta Salomone, nda] e lo lasciarono a terra come un cadavere”, la moglie “iniziò a piangere e poi il suo corpo divenne freddo”, l’uomo lo interpretò come una realizzazione del versetto e lasciò il cadavere per terra in attesa che resuscitasse (e a questo punto gli autori commentano che “l’uomo si mostrò sorpreso e ansioso quando gli fu detto che la moglie era stata sepolta”).

Le descrizioni della folie à deux presenti nella letteratura scientifica hanno il pregio di attenersi esclusivamente ai fatti oggettivi e il difetto di attenersi esclusivamente ai fatti oggettivi. Quello che manca, in queste descrizioni, è la parte forse più oscura e inquietante del fenomeno, cioè il momento cruciale in cui il secondario, al termine di un processo durato settimane o mesi, inizia a credere all’idea delirante del primario. Il cinema e la letteratura sopperiscono a questo punto cieco della descrizione clinica, e lo fanno con un linguaggio che è tipico della loro narrazione, ricostituendo una continuità narrativa dove il resoconto scientifico può solo accedere al prima (la normalità) e al dopo (la follia conclamata, a volte la tragedia). Per mostrare come simili linguaggi siano in grado di far luce su questo punto cieco ho scelto un film, Bug di William Friedkin, del 2006, e un racconto, Lettere di mamma di Julio Cortázar, del 1959.

La storia raccontata in Bug è quella di una folie à deux in cui la psicosi è di tipo paranoico con una forte componente allucinatoria, che consiste nel sentire il proprio corpo infestato di parassiti (afidi, nello specifico). Dal punto di vista psicopatologico, il film è interessante soprattutto per ciò che fa emergere della figura del secondario: da una parte ne descrive in modo quasi didascalico le condizioni sociali e psicologiche di partenza, dall’altra (aggiungendo complessità alla definizione più comune della sindrome) mette in evidenza il carattere ambiguo della sua aderenza al delirio del primario. Difficilmente Lasègue e Falret avrebbero potuto concepire un personaggio più adatto di Agnes (Ashley Judd) a ricoprire il ruolo di secondario: la donna vive in un degradato motel di periferia, lavora di notte come cameriera, assume alcol e droghe, nell’ultimo periodo ha iniziato a ricevere telefonate mute e il suo ex marito, un uomo violento e possessivo, è appena uscito di prigione. “I do get scared at night”, dice a un certo punto, e questa frase riassume bene il senso di pericolo imminente che aleggia sulla sua vita e su tutta la prima parte del film. Anche la caratterizzazione del primario è accurata sul piano psichiatrico: Peter (Micheal Shannon) soffre di parassitosi allucinatoria (nota anche come sindrome di Ekbom), arricchita di teorie complottiste sul governo americano e sugli esperimenti della CIA per introdurre insetti nel suo corpo. D’altra parte i parassiti si prestano molto bene all’idea di contagio: i casi di folie à deux in cui l’idea delirante ha a che fare con una infestazione parassitaria sono ben rappresentati in letteratura, e viceversa il 5-15% di tutte le parassitosi deliranti coinvolge almeno due persone, quasi sempre membri di una stessa famiglia.

Ci sono due scene, nel film, in cui l’ambiguità di Agnes verso il delirio di Peter emerge molto bene. Nella prima Peter, sdraiato accanto ad Agnes dopo il loro primo rapporto sessuale, la sveglia per mostrarle una puntura di insetto sul polso; poi inizia a cercare furiosamente l’insetto nel letto e glielo indica trionfante, insistendo perché lei gli dica se lo vede o meno (lei risponderà “Penso di sì” e poi “Che cos’è?”). Nella seconda scena, Peter costringe Agnes a un confronto serrato sulla questione degli afidi, perché ha intuito che la donna ha dei dubbi sulla loro esistenza:

– Abbiamo insetti oppure no?

– Non lo so…

– Non è una questione di opinione: un organismo esiste oppure non esiste. Sono degli insetti o non lo sono?

– Alcuni…

– No, non “alcuni” lo sono. Presenza di insetti, assenza di insetti. Adesso dimmi, ci sono o non ci sono degli insetti?

– Sì…

Agnes cede, alla fine, perché nel suo stato di soggezione non c’è spazio per un atto di resistenza alla violenza verbale e persuasiva di Peter. Eppure, da questo scambio di battute si intuisce che la donna è in fondo tutt’altro che convinta dell’esistenza degli afidi; il delirio di Peter però, come ogni stato di coscienza radicale, non ammette gradi intermedi di convinzione. E allora Agnes decide, in quella frazione di secondo prima del suo “Sì” senza voce, che quel mondo oscuro popolato di afidi è preferibile alla sua vita in sfacelo, e non c’è limite a ciò che è disposta a sacrificare pur di farne parte.

Da questo punto in poi, Agnes e Peter iniziano una battaglia congiunta per liberarsi degli afidi che infestano la casa e i loro corpi: li vediamo prima munirsi di insetticidi, poi ricoprire tutte le superfici domestiche di fogli di alluminio e carta moschicida. Le ultime scene del film si svolgono in una luce blu elettrica, in cui Agnes e Peter si muovono scossi da minuscole convulsioni, come scariche elettriche a bassa intensità. Dopo aver ucciso a coltellate lo psichiatra di Peter che era venuto a cercarlo, i due, nudi in ginocchio uno di fronte all’altra, elaborano ulteriormente le teorie di Peter e, convincendosi che sia l’unico modo per salvare il mondo dall’invasione degli afidi, si cospargono di benzina e si danno fuoco.

I protagonisti di Lettere di mamma, coinvolti in una folie à deux che è forse una folie à trois, sono invece due coniugi argentini, Luis e Laura, trasferitisi a Parigi due anni prima per sfuggire allo scandalo del loro stesso matrimonio. Laura infatti era stata inizialmente la fidanzata di Nico, il fratello di Luis, ma aveva poi cambiato partito dopo che Nico si era ammalato gravemente di tubercolosi, morendo pochi giorni prima che Laura e Luis si sposassero. A Parigi, Luis riceve periodicamente lettere da sua madre, rimasta a Buenos Aires. Un giorno in una di queste lettere compare la frase: “Nico ha chiesto di voi”. Luis pensa subito a un errore:

Nei due anni da che ormai abitavano a Parigi, mamma non aveva mai nominato Nico nelle sue lettere. Era come Laura, che neppure lo nominava. Nessuna delle due lo nominava ed erano più di due anni che Nico era morto. L’improvvisa comparsa del suo nome nel bel mezzo d’una lettera era quasi uno scandalo

Segue un’altra lettera, in cui la madre racconta una serie di fatti insignificanti e nel finale si lamenta di quanto si sentirà sola quando anche Nico si sarà trasferito in Europa. Quella notte Luis decide di parlarne con Laura, che a sua volta, con sollievo di entrambi, prima minimizza il problema e poi finge di dormire. La situazione precipita quando la madre, nell’ultima lettera, comunica la data e l’orario precisi dell’arrivo di Nico a Parigi. Entrambi si recano alla stazione, ognuno per conto proprio ma consapevoli della reciproca presenza e animati dai due sentimenti che catalizzano meglio la trasmissione del delirio: cioè la paura e la speranza (e poco importa se la loro sia paura mascherata da speranza o speranza mascherata da paura). Ci vanno per verificare che l’impossibile non possa verificarsi, e difatti non si verifica – certo, è vero, ci sono un paio di ragazzi che con un po’ di fantasia potrebbero somigliare a Nico… La sera stessa, né Luis né Laura fanno parola di quanto accaduto alla stazione, la loro tesa presenza, l’assurda attesa. Nell’ultima scena del racconto, Laura entra nello studio di Luis e lui, come precipitandosi nella voragine perché rimanere sul bordo è diventato insopportabile, le chiede: “Non trovi che sia dimagrito?”. E Laura (“un duplice scintillio parallelo le scendeva lungo le guance”): “Un poco, – disse. – Tutti si cambia…”

La morte di Nico, o meglio l’impossibilità di parlare di questa morte e di tutto ciò che le sta attorno (il dolore, la vergogna, il senso di colpa), l’ha fatta crescere a dismisura conferendole un’esistenza assoluta e terribile, come uno spettro o un incubo di cui non si è trattenuta la trama ma solo un senso di angoscia terminale. Infatti, come riflette Luis alla fine del racconto, Nico è sempre stato tra loro (“Forse stava nell’altra stanza […] o si era già insediato dove sempre era stato il padrone, nel bianco e tiepido territorio delle lenzuola dove tante volte lo avevano condotto i sogni di Laura”), ma il suo modo di essere presente era troppo legato al fatto della sua morte (e alla loro colpa in questa morte) perché Luis e Laura potessero parlarne senza correre il rischio di diventare loro stessi fantasmi, più vicini al regno dei morti che a quello dei vivi. Se la morte di Nico è innominabile, quindi, il solo modo di scongiurare la follia del silenzio è aderire a un’altra follia, e grazie a questa riportarlo in vita. Paradossalmente, quindi, lo slittamento nella psicosi che i due compiono diventando complici del delirio della madre è vitale, perché ristabilisce tra loro una linea di comunicazione. Quando Agnes dice a Peter: “I guess I’d rather talk with you about bugs than nothing with nobody”, sta dicendo esattamente la stessa cosa: che preferisce le allucinazioni di Peter ai fantasmi della sua solitudine e alla follia che deriva dalla troppa sofferenza.

Sia il film di Friedkin che il racconto di Cortázar, quindi, mostrano come la trasmissione di un’idea delirante sia funzionale a riempire un certo vuoto comunicativo: è nella dinamica stessa della condivisione (più che nel contenuto della psicosi) che si genera una narrazione, attorno a cui il rapporto tra primario e secondario può riorganizzarsi in forme nuove. Gli studi etnografici sulle odierne credenze di stregoneria dell’antropologa francese Jeanne Favret-Saada sembrano confermare questa intuizione. In appendice al saggio Deadly Words: Witchcraft in the Bocage, l’autrice spiega infatti che la psichiatria francese è riuscita, giocando su definizioni abbastanza vaghe da non opporre troppa resistenza (come quelle di verità, superstizione, razionalità), a giustificare l’inclusione delle credenze di stregoneria nel campo delle credenze deliranti. In questa operazione la folie à deux è stata utilizzata come concetto-ponte tra la psicosi individuale e quella collettiva, allo scopo di mostrare come, alle credenze di interi gruppi sociali, si potessero applicare gli stessi criteri diagnostici e terapeutici usati per le psicosi individuali.

Questa linea di pensiero porta però a un cortocircuito: infatti, la definizione stessa di delirio ha una componente culturale, legata al suo essere o meno in accordo con il sistema di credenze del gruppo sociale di cui l’individuo fa parte. L’instaurarsi e il permanere di una certa credenza, in altre parole, dipende in larga parte dal suo ricevere rinforzi positivi dalla realtà esterna, in termini di coerenza con l’esperienza individuale e collettiva. Come scrive Terry Castle citando la psicanalista Helene Deutsch (collega di Freud e fondatrice dell’Istituto Psicoanalitico di Vienna), “l’approvazione o disapprovazione del mondo circostante è spesso il solo criterio con cui una certa azione viene considerata un atto eroico o un atto di follia”. Lo stesso DSM-5 definisce le credenze deliranti come “credenze fisse e non suscettibili di modifica alla luce di evidenze contrastanti”. Evidenze che, in qualsiasi contesto sociale, derivano da una combinazione di processi di imitazione, conferme, test di efficacia comunicativa, compromessi e revisioni. Quando una coppia o una famiglia vive in condizioni di isolamento, questo meccanismo di “approvazione o disapprovazione del mondo circostante” non viene meno, semplicemente si contrae al confronto con un gruppo ristretto di persone, o addirittura con una sola persona nel caso della folie à deux. “Secondo questa logica”, conclude Castle, “Moberly e Jourdain non erano deliranti. Nessuna di loro ha rinunciato al contatto col mondo esterno; al contrario, precisamente nel contatto con l’altra, ciascuna di loro ha trovato la conferma primordiale di cui aveva bisogno”. Favret-Saada ha in mente lo stesso concetto quando, parlando degli studi di Alain Peron (il primo psichiatra francese a utilizzare un approccio etnografico alla stregoneria), commenta:

Si può parlare di delirio quando il soggetto è perfettamente integrato nella sua famiglia o gruppo sociale, o si deve semplicemente dire che il suo sistema simbolico di riferimento è diverso da quello del medico? Il lettore avrà capito che Peron ha introdotto uno shift decisivo nel criterio del delirio: non sono più la verità o l’errore a essere in questione, bensì la possibilità della comunicazione.

In conclusione al loro articolo, Arnone e collaboratori scrivono: “Speriamo che questi risultati rendano i medici consapevoli del fatto che questo fenomeno […] è probabilmente meno raro di quanto si creda”. Che i casi di folie à deux che arrivano all’attenzione degli psichiatri siano pochi potrebbe quindi essere dovuto al fatto che la psicosi condivisa funziona meglio di quella individuale, e per questo necessita meno frequentemente dell’intervento dei medici. Riformulando ciò che Peron scrive a proposito della stregoneria, si può allora concludere che quando una credenza delirante funziona bene lo psichiatra non ne viene a conoscenza: essa non produce delirio, ma ristabilisce un circuito di comunicazione. Solo i fallimenti della folie à deux finiscono negli ospedali.

1 Comment