Foto in copertina e nel testo di Guido Gazzilli

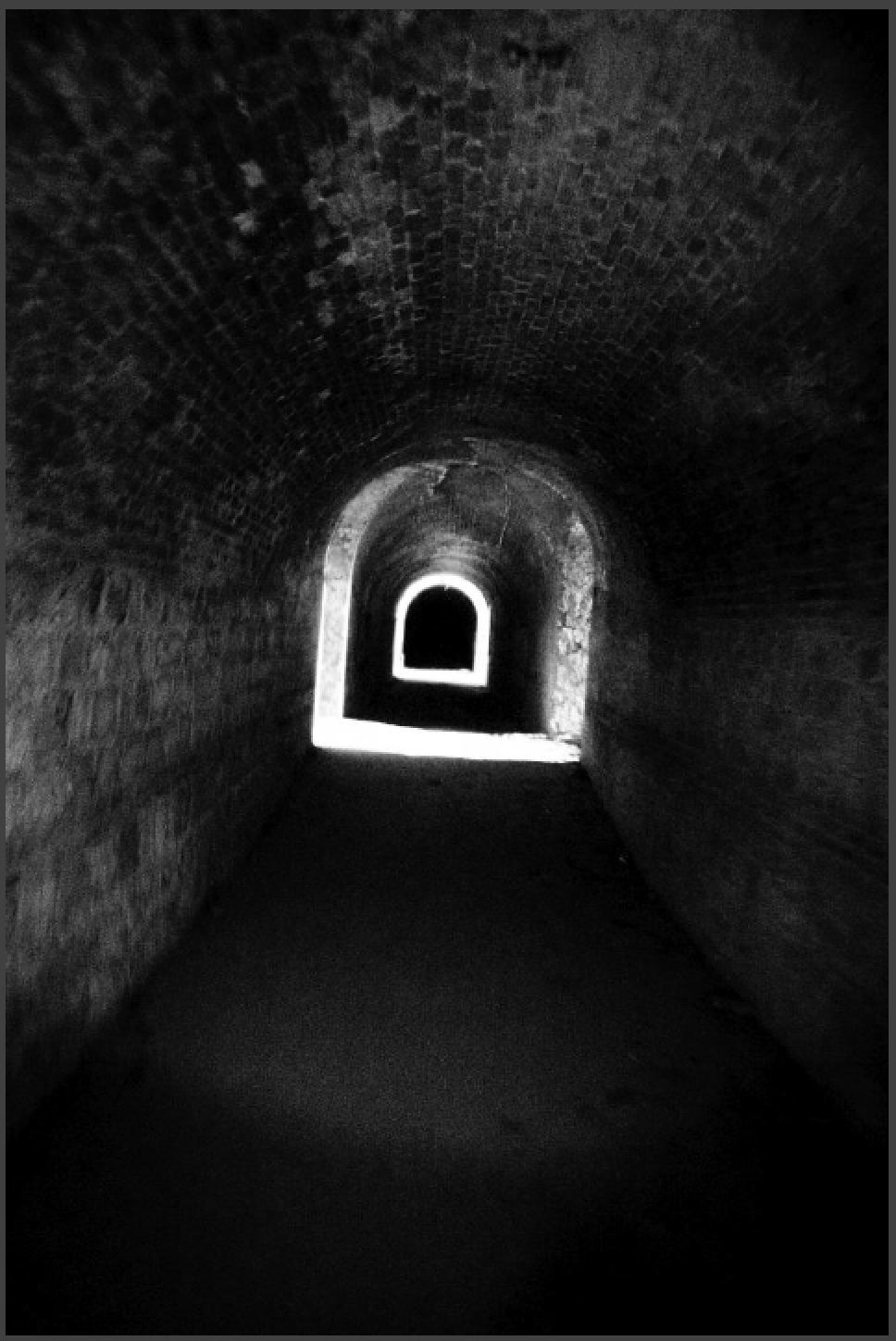

Una leggenda metropolitana narra che se percorri il GRA contromano senza mai fermarti, alla fine dei 68 kilometri ti ritrovi tutt’un tratto a Remoria. Ci sono molti racconti sull’origine di questo nome, tutti figli del mito della città che sarebbe stata se Remo fosse diventato il primo re, come recitava la profezia. Ma Remoria non è solo la necropoli occulta della mitologia latina: Remoria è il caos, il fuori, l’inumano e lo scarto della città eterna che siamo abituati a vivere e pensare, è il sottosuolo che acceca con spruzzi di merda la Roma vanitosa, ipocrita e fasulla.

Valerio Mattioli nel suo ultimo libro Remoria (Minimum fax, 2019), ricostruisce la storia di una Roma aliena e accelerazionista, sorta tra gli anfratti più nascosti, espressione del degrado genuino che chi vive realmente questa città conosce da sempre. Citando Deleuze e Guattari parla di “potenze illimitate”, “un insieme di possibilità che non portano mai a ‘un equilibrio finale di un sistema’ ma che ribadiscono continuamente ipotesi altre rispetto a quanto è già”: Remoria mette insieme i pezzi degli immaginari culturali underground romani proprio attraverso queste “ipotesi altre”. Lo fa iniziando da una data ben precisa, il 1946, quando venne costruito il Grande Raccordo Anulare progettato da Eugenio Gra, l’anello stradale che disegna un cerchio intorno a Roma. Da quel giorno Roma non è più la stessa: marcata da una colata circolare di cemento, la città ha risvegliato il suo lato più oscuro partorendo un mostro urbano che prende il nome di borgatosfera.

La sua crescita a macchia d’olio è stata esorbitante, l’ha resa una città sviluppatasi senza un senso logico, governata da poteri occulti e abitata da persone impotenti ed esauste. La popolazione si è slabbrata verso il fuori, in luoghi senza alcun servizio, privi di identità e di uno spazio pubblico. Le periferie, slegate dal tessuto urbano, mancano da sempre di una connessione con il centro, sono microcosmi metropolitani abbandonati a loro stessi, quartieri residenziali surreali senza un volto.

La borgatosfera è tutto quello che è ai margini, tutto ciò che non è centro, la sterminata e infinita periferia che poco conta ma che in realtà è tutto; per estensione è una delle città più grandi d’Europa. Dei 1300 chilometri quadri di Roma il centro occupa l’1%. Come scrive Mattioli “il centro non è nemmeno più un quartiere: è praticamente una frazione, la provincia dimenticata di un corpo i cui arti hanno smesso di rispondere a un muscolo cardiaco in affanno e ormai incapace di pompare sangue, e le cui propaggini – o meglio le sue protesi – hanno a un certo punto cominciato a vivere di vita propria, relegando il dentro a insignificante appendice del fuori”.

Oltre che un saggio Remoria si può considerare un romanzo: attraverso le reminescenze e il vissuto dell’autore, esplora l’inesplorato segnando una mappatura delle sottoculture ai limiti di Roma, lo fa con una scrittura ruvida, che pulsa, a volte contorta, unico linguaggio possibile per descrivere il caotico sottosuolo remoriano. Un’infinità di riferimenti, soprattutto musicali, accompagnano la linea della storia di Remoria, una linea tutt’altro che retta piuttosto circolare, piena di curve, che scende sotto terra e poi risale.

Si parte da Ostia, fine anni Settanta, dove a sostituire gli scenari di Accattone e Ragazzi di vita di Pasolini erano storie come quelle di Cesare e Michela, protagonisti del capolavoro cinematografico di Claudio Caligari, Amore tossico (1983). In quei luoghi, della Roma composta e per bene non c’era proprio nulla, solo eroina, politica e quella che Mattioli definirebbe “la gioia disinteressata dell’inutile”. Roma non era una città facile da vivere, gli anni Ottanta volevano dimenticare ogni segno culturale e sociale che ricordasse gli anni venuti prima ma soprattutto sedare il sottoproletariato giovanile; tutto ciò che non apparteneva ai nuovi linguaggi, ai nuovi valori e alle nuove mode doveva essere messo da parte letteralmente. L’eroina e gli “zombie” metropolitani andavano nascosti, e la periferia era l’unico posto dove poteva essere ospitato il degrado.

La periferia romana era svuotata di un linguaggio proprio, di una sua autentica personalità: quando la cultura punk e dark arrivarono a Roma est, infatti, seppure venissero da fuori e quindi non avessero ragione di spopolare, giunsero proprio per la loro natura xenomorfa, riempirono quel vuoto. L’iconografia urbana rappresentata dal punk si alternava allo zombie eroinomane; il “punkettone” era nato dal rifiuto per “la norma”, è stato lui a “trasformare il lancio di una siringa usata con una mazza da golf autocostruita in un gesto nobile. È stato il punk a suggerire che ridere delle disgrazie altrui è prima di tutto un modo di ammettere che quelle disgrazie ti riguardano. È la più classica delle negazioni affermative” scrive l’autore.

Se a Remoria si urlava “No future” mentre gli anni Ottanta iniziavano a pensare un futuro nuovo e molto borghese, ad un certo punto a distorcere il miraggio di questo futuro fu la figura del coatto: “era come se, coi gruppi politici fuori gioco, gli eroinomani ridotti a ectoplasmi e le sottoculture rintanate nelle loro riserve, i coatti si fossero di colpo ritrovati in cima alla catena alimentare. Erano i tiranni di un continente appena riemerso e vuoto. Erano gli imperatori di Roma – stavolta quelli veri”. Il Ranxerox disegnato da Tamburini nel 1979 fu una vera profezia, aveva predetto un mondo abitato da mostri artificiali, storpi, rozzi e prepotenti: i coatti sintetici. In loro non c’è nulla di eroico, nulla di romantico.

La quotidianità tossica, apatica e violenta delle borgate romane venne così disintegrata da un esercito di replicanti postumani.

A completare la fusione del coatto fu la musica techno, la non musica, la musica del futuro, la musica di un altro mondo che nei rave, a fine anni Ottanta, vide la sua massima potenza espressiva. A portare la techno a Roma e a organizzare i primi rave, sottolinea Mattioli, erano stati ragazzi del centro, ma nella borgatosfera quella musica spopolò e creò una comunità chimica che univa proprio tutti.

Arrivati gli anni Novanta, Remoria esisteva su due livelli: la stagione dei centri sociali, le occupazioni militanti da un lato e i rave techno dall’altro; il turboproletariato giovanile e il marasma di coatti sintetici erano cittadini di un macrocosmo in condivisione. Le cose si muovevano, il centro non esisteva: “solo nella prassi del limite stava la possibilità del contatto. Con chi o con cosa questo contatto si sarebbe infine verificato, stava scritto da qualche parte in un futuro che a guardarlo sembrava venirti incontro a passi da gigante”.

Dal capitolo New Sodoma in poi è descritto quest’ultimo decennio, e le lande aliene raccontate da Mattioli sono un’altra cosa. Il centro ha già iniziato ad imporre i suoi linguaggi sulla periferia, e l’eco della potenza culturale underground della Roma di fuori è ormai una nuova moda. Ora le feste techno le organizza il comune di Roma, il Truceklan è quello che c’era prima della musica trap, a Tor Marancia organizzano gite turistiche a cielo aperto e Centocelle è un quartiere hipster.

Quelli che un tempo erano i margini, sociali e culturali, ora non lo sono (quasi) più, questo è il punto: aver capito e rivalutato oggi fenomeni di ieri non può sempre essere una nostalgica riflessione. “Si stava meglio prima” è una frase da reinterpretare dopo aver letto il libro di Valerio Mattioli. Remoria, e tutto quello che comporta, ci spiega che mentre la Roma dei monumenti, delle cartoline, nella sua eterna rappresentazione si incancreniva fino a diventare parodia di se stessa, dall’altro lato la metropoli occulta ribolliva nel sottosuolo. Brandelli di non città, con i loro movimenti di non consenso, di violenza, di degrado, di diversità, sono state forse l’unica vera “affermazione negativa”.