Secondo la cosmogonia sumera, all’origine del mondo si ergeva Ti?mat, la divinità ancestrale che la tradizione iconografica raffigura, alternamente, nelle fattezze di un drago o di un serpente d’acqua. La realtà ebbe inizio quando il dio della guerra, Marduk, diede la morte a Ti?mat con un fendente che ne recise il corpo in due metà speculari: una venne lanciata in alto, a formare il cielo, l’altra in basso a plasmare la terra. Per l’epica mesopotamica è da questa uccisione primigenia e catasterica che hanno avuto origine le civiltà leggendarie sorte tra il Tigri e l’Eufrate, ma dell’idea che l’inizio del mondo coincida con l’assassinio di un dio è intrisa una moltitudine di altri mitemi. Nei Veda, i testi sacri per l’induismo, è lo smembramento e la propagazione di Praj?pati, il dio creatore, a generare l’Essere. Nella teogonia esiodea si racconta invece come Urano, il cielo, e Gea, la terra, fossero da principio congiunti in un amplesso che rendeva impossibile la vita: fu Crono, figlio di Urano, a evirare il padre con un falcetto e a divaricare così lo spazio tra cielo e terra per l’umana occupazione.

La particolarità del mito sumero è che a originare il cosmo sia stata la soppressione di una divinità femminile, Ti?mat appunto: la sua caduta segna lo sbaglio primordiale, il passaggio dal culto delle dèe della fertilità e da una rudimentale uguaglianza androgina al potere egemonico delle divinità guerriere maschili, alla competizione per l’accumulazione del capitale e al sistema patriarcale e gerarchico dello Stato. È su questo dettaglio di genere che inciampa, nei primi Duemila, l’insaziabile curiosità intellettuale di Abdullah Öcalan, fondatore del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) che dal 1978 si batteva militarmente per uno stato curdo indipendente. Öcalan è recluso in una cella di isolamento nel carcere turco di Imrali, un’isola rocciosa al largo del Mar di Marmara, quando comincia a risalire l’epopea sumera sino a riabilitare in senso politico la venerazione delle divinità femminili e la spiritualità dell’olismo ecologico, andati perduti seimila anni or sono dalla tasche bucate della storia.

Nel 1998, la recrudescenza del conflitto tra Siria e Turchia l’aveva costretto a cercare asilo politico in Europa, senza successo. L’anno successivo, a Nairobi, Öcalan venne catturato dalla CIA e dai servizi segreti turchi che lo condannarono a morte per terrorismo rivoluzionario, ma nel quadro delle misure adottate dalla Turchia per l’ingresso nell’Unione Europea la sentenza venne convertita in ergastolo, con la pena aggiuntiva dell’isolamento perpetuo.

Dietro le sbarre Öcalan cede alla derelizione ma studia febbrilmente, e come un impasto di sabbia si lascia deformare dalle secrezioni ideologiche dei libri che affronta, uno via l’altro. Sulle prime rilegge con voracità adolescenziale la mitologia sumera e l’epopea di Gilgamesh, in cui rintraccia i rudimenti originari dell’ecologia e del femminismo moderni. Ne Gli eredi di Gilgamesh. Dai sumeri alla civiltà democratica (2011), primo volume dei suoi scritti dal carcere, Öcalan scandisce – quasi verseggia – i punti programmatici di quello che sarebbe diventato il primo movimento femminista del Medio Oriente: «il maschio si è fatto Stato e lo ha reso il modello dominante; […] la “mascolinità” ha dato vita a un genere, a una classe e a uno Stato dominanti. Quando si analizza l’uomo in quest’ottica diviene chiaro che la mascolinità deve essere soppressa». Seguiranno le letture di Foucault, Wallerstein, Braudel, Benjamin e Clasters, ma anche gli scritti del subcomandante Marcos e degli altri neozapatisti che in quegli anni agitavano la rivoluzione anarchica in Messico. La vera rivelazione è però Murray Bookchin, anarco-ecologista del Vermont con cui Öcalan intratterrà un fitto scambio epistolare sino al punto di abbandonare definitivamente il sogno velleitario e dinamitardo del Kurdistan – lo Stato autonomo per la nazione curda che sarebbe dovuto nascere dalle rovine dell’Impero Ottomano – in favore di un’organizzazione comunitaria meno verticale e centralizzata.

L’ecologia sociale e il municipalismo comunitario di Bookchin, mossi dall’idea di potere senza dominio, e dunque di democrazia senza Stato, spingeranno infatti Öcalan a una conversione radicale del suo credo politico: «non è possibile liberarsi dal capitalismo senza abolire lo Stato, e non è possibile abolire lo Stato senza abolire il patriarcato», si legge ne Il PKK e la questione curda nel XXI secolo (2012), secondo scritto dal carcere cui ne seguirà un terzo, La Road Map verso i negoziati (2014). Nella mente mai quieta di Öcalan, l’ideologia dello stato-nazione e del partito gerarchico di stampo marxista che avevano inizialmente informato il PKK lasciano spazio al principio anarchico delle strutture orizzontali e della democrazia dal basso, del femminismo pervasivo e dell’ecologia egalitaria. Obiettivo cardine del nuovo “confederalismo democratico” di Öcalan non è più la sovranità statale del popolo curdo, relitto di un nazionalismo oramai vetusto e superato, ma la sua autonomia organizzativa e regionale, nelle terre in cui è disperso all’incrocio tra Siria, Turchia, Iraq e Iran.

L’occasione per trasformare la nuova teoria politica di Öcalan nel più grande esperimento sociale di organizzazione anarchica mai tentato nella storia, si presenta nel 2012, quando sulla scorta della Primavera araba scoppia in Siria la guerra civile contro il regime baathista di Assad. Nel disordine generale e dilagante di quei mesi, il PKK anticipa le mosse proclamando l’indipendenza organizzativa del Rojava – in lingua kurmanji, “Ovest” – la regione siriana costituita dai tre cantoni a maggioranza curda di Cizîrê, Afrîn e Kobane. L’esercito e i funzionari del regime baathista vengono cacciati dalle tre città, subito sottoposte all’embargo economico da parte della Turchia e all’assedio militare dalle formazioni jihadiste di Al-Nusra e ISIS.

La resistenza armata contro gli jihadisti vede la mobilitazione generale della società civile curda e chiama alle armi anche le donne, che rappresentano tuttora il 40% circa delle 50mila milizie del Rojava. Alcune combattenti entrano da subito a far parte dei battaglioni misti, privi di ufficiali ma con comandanti scelti a maggioranza prima di ogni scontro, e simili per certi aspetti all’insuperabile falange tebana, la cui forza scaturiva dal fatto che gli opliti guerreggiavano fianco a fianco dei loro rispettivi amanti. Altre andranno invece a fondare due formazioni militari composte da sole donne: l’YPJ e l’YJA-Star, da Ištar, la dea sumera della fertilità e della guerra.

Sin dall’inizio della resistenza, molte miliziane curde tengono anche dei diari pubblicati online in cui scrivono la storia della loro liberazione. Nulla di più distante dalle muhajirat, le donne che hanno scelto di unirsi agli jihadisti dell’ISIS ma cui è proibito lasciare il maqqar, la casa condivisa, per imbracciare le armi. Verrà anche coniato un neologismo per definire la nuova “scienza della donna” varata nel Rojava e oggi insegnata nelle sue università femministe: “gineologia”, dal curdo jin, “donna”, e jian, “vita”. La radice jin compare anche in Jinwar, il primo villaggio curdo riservato a sole donne dove gli uomini sono ammessi solo se contribuiscono a migliorare le condizioni di vita, e tuttavia non possono fermarsi per la notte. Inaugurato nel novembre del 2018, il villaggio ospita oggi vedove di guerriglieri curdi, volontarie internazionali e donne sfuggite ad abusi domestici o a matrimoni combinati. Altre, per lo più di religione yazida, sono invece sopravvissute al genocidio perpetrato dall’ISIS.

«Quelle donne», scrive a proposito delle miliziane curde l’antropologo australiano Michael Taussig in un saggio della raccolta Rojava. Democrazia senza Stato (Elèuthera, 2017), «parlavano di suicidio collettivo, nel caso in cui si fossero trovate accerchiate dall’ISIS. Parlavano di distendersi sul corpo di un compagno in fin di vita per aspettare insieme la morte sul campo di battaglia». Si dice che l’odore dei loro corpi frementi di azione si spandesse per chilometri fuori dalle rovine di Kobane, e che lo zazi, l’infernale peana con cui le combattenti curde si lanciavano sul campo di battaglia, facesse tremare di paura gli jihadisti – cui il paradiso sarebbe rimasto precluso in caso di morte ricevuta per mano di una donna. «L’ISIS avrà pure il suo califfo», aggiunge Taussing di ritorno da una delle rare ricerche etnografiche condotte nel Rojava, «ma queste persone hanno scavato ancora più a fondo nella storia risalendo fino alla civiltà sumera e mesopotamica, per porre fine – che lo crediate o meno – alla colonizzazione della donna, la prima nella storia». Lì nel Rojava in gioco non c’è soltanto la parità di genere attraverso la militarizzazione androgina contro il sistema patriarcale – di cui l’ISIS rappresenta forse la deriva più nefanda – ma l’effetto delle donne su una morale maschile che, scaricata lungo i nervi della storia, ha mostrato tutta la sua debolezza e ingiustizia.

Nel gennaio del 2014, cinque mesi prima che Abu Bakr al-Baghdadi annunci dalla moschea di Mosul la rinascita del Califfato, i tre cantoni del Rojava adottano una carta giuridica valida per l’intera società curda, denominata “Contratto Sociale” – si badi bene: non “Costituzione”, che avrebbe avuto un’eco statalista da cui l’autogoverno teorizzato da Öcalan e attuato dal PKK voleva a tutti i costi liberarsi. Il Contratto Sociale del Rojava è un documento senza precedenti nella storia del Medio Oriente: dispone la creazione di un sistema democratico antistatale e anticapitalista con forte impronta secolare, tutela delle minoranze etniche, applicazione della gineologia ed educazione all’ecologia. Viene poi fissata nel dettaglio l’organizzazione burocratica del municipalismo curdo, articolato su quattro livelli amministrativi secondo il principio della sussidiarietà: la comune, il quartiere, il distretto e l’Assemblea del Popolo del Kurdistan Occidentale (MGRK).

La guerra con l’ISIS accelera il corso degli eventi e in pochi mesi sono istituite dal basso assemblee, comitati, consigli locali e altri istituti per l’esercizio della democrazia diretta nel Rojava. Ogni carica pubblica è doppia per garantire la parità di genere e vige il principio di rotazione dei ruoli di comando, nella convinzione – plausibile su scala comunitaria – che di fronte a un dilemma morale il contadino analfabeta o la massaia con dieci figli mostrino una coscienza civica più equilibrata e lungimirante del politico di professione, eticamente bacato da una democrazia capitalistica ormai ridotta a caccia al voto e gioco elettorale. «Ci vogliono coraggio, fiducia e amore per affidare il potere a persone che non hanno mai avuto niente», commenta l’attivista del Movimento delle Donne Curde Dilar Darik in un altro saggio di Rojava. Democrazia senza Stato. I conflitti e le dispute interne alla comunità vengono invece delegati a un sistema di giustizia riparativa su base volontaria, che ricorre a processi collettivi, a meccanismi di compensazione e a sistemi di pena alternativi al carcere per una risocializzazione rapida e durevole di quanti commettono un reato. Consigli di sole donne con diritto di veto sulle assemblee miste si occupano poi dei casi di violenza sessuale o di femminicidio, mentre l’asayî?a, il corpo di polizia eterogeneo, democratico e non retribuito del Rojava, viene sottoposto periodicamente a sedute di critica e autocritica, per evitare abusi di potere e sbandate autoritarie.

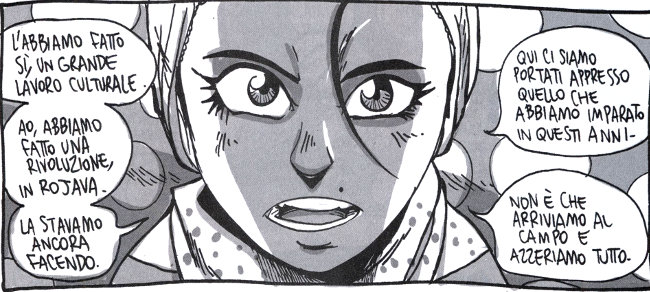

Sedotti dal mito anarchico del Rojava e dalla malìa del suo nuovo ordine culturale, pellegrini da ogni angolo del mondo partiranno alla volta di Kobane, in molti casi per farsi arruolare nelle file dei guerriglieri curdi. Tra i volontari che lasciano l’Italia c’è anche un giovane fumettista di Rebibbia, Michele Rech, che con lo pseudonimo di Zerocalcare pubblicherà una serie di reportage dal Rojava, poi confluiti nel graphic novel Kobane Calling (2016). «Da qua capisci questa guerra meglio che con qualunque infografica» accusa Zerocalcare, caustico nei confronti della scarsa attenzione che i media occidentali hanno sin dall’inizio riservato all’esperienza di convivenza civile e senza precedenti del Rojava. Mentre Zerocalcare disegna quei bozzetti che di lì a un anno testimonieranno come la democrazia priva di Stato sia forse possibile, l’ISIS stringe il suo cappio attorno a Kobane. L’assedio verrà paragonato a quello delle forze franchiste nella Madrid anarchica del 1936 e si protrarrà per centoventi giorni, fino alla ritirata definitiva dei miliziani jihadisti del 26 gennaio 2015. Afrîn cadrà invece sotto le bombe dell’ISIS prima, e della Turchia di Erdo?an poi.

Dopo quattro anni di relativa stabilità e autonomia, quel che resta del mutilato Rojava sta oggi arrancando. Le truppe americane hanno ormai sgominato le ultime bande di jihadisti e presto si ritireranno dalla regione, liberando così lo spazio per l’alluvione dei regimi nazionalisti di Siria e Turchia, che hanno sempre osteggiato le mire utopico-indipendentiste dell’anarchismo curdo. Intanto, i campi coltivati a frumento fuori Kobane bruciano senza requie in quella che è l’estate più calda di sempre, con le fiamme che assediano la città come l’ISIS nel 2014. Rimane la cappa di censura operata dai media occidentali nei confronti di quest’enclave femminista e anarchica, nata in uno schizzo di storia e capace di esprimere un modello di civiltà scandalosamente alternativo alle democrazie capitaliste dell’Occidente. Rimane anche il disinteresse della politica progressista, che forse non ha colto la portata dell’esperimento sociale in corso nel Rojava. «Credo che molti esponenti della sinistra internazionale», sferza David Graeber, altro antropologo con esperienza diretta del Rojava, «fondamentalmente non vogliano vincere. Non riescono neppure a concepire la possibilità che una rivoluzione possa realizzarsi e, nel profondo, neanche lo desiderano, perché sarebbero costretti a spalancare le porte dei loro salotti alle persone comuni e perderebbero ciò che li rende speciali».

Nell’Occidente borghese e post-totalitario il fatto che l’ideologia possa essere utilizzata come dispositivo per cambiare il mondo rimane un tabù. A inquietare è l’idea che quattro milioni e mezzo di invasati curdi siano riusciti a organizzarsi per realizzare in una manciata di mesi ciò che duecento anni di critica occidentale al capitalismo e al nazionalismo hanno sempre solo promesso, senza mai crederci veramente. Certo, non è tutto miele quel che cola dal mito anarchico del Rojava. La fragile democrazia diretta che è stata qui allestita rischia di crollare in ogni momento, sfollata in un mondo ostile e forse inesportabile in contesti a maggiore complessità, dove potrebbe rappresentare una catastrofe sociale più che un’alternativa praticabile di convivenza civile. Il sistema autarchico e dichiaratamente ecologista adottato nel Rojava continua poi ad alimentarsi dei pozzi di estrazione, che qui come nel resto del Medio Oriente non hanno mai smesso di pompare il petrolio fuori dalle profondità della terra.

Anche se dovesse fallire in se stessa, sostiene tuttavia Graeber, l’esperienza precaria del Rojava ci ha insegnato che l’alternativa alla legge nichilista e oppressiva del progresso borghese è l’anti-pessimismo, «l’agire come se un cambiamento fosse possibile. Anche solo per ragioni “esistenziali”». Ci ha mostrato inoltre come il vero progresso sociale richieda talvolta di guardarsi indietro per immergersi nella storia profonda delle società tradizionali che hanno trovato e praticato modalità meno oppressive, meno alienanti e meno diseguali di vivere assieme. È una tesi che avevamo imparato a conoscere leggendo Il mondo fino a ieri. Che cosa possiamo imparare dalle società tradizionali? (2012), di Jared Diamond: la controcultura d’avanguardia si presenta spesso nelle vesti della tradizione, del ritorno ciclico alla scaturirgine della civiltà come motore del cambiamento sociale. I veri anarchici, diceva a proposito Paul Goodman, sono “conservatori neolitici”: si tuffano negli abissi del tempo, proprio come Öcalan, a ripescare dal passato i frammenti perlacei di un nuovo futuro.

1 Comment