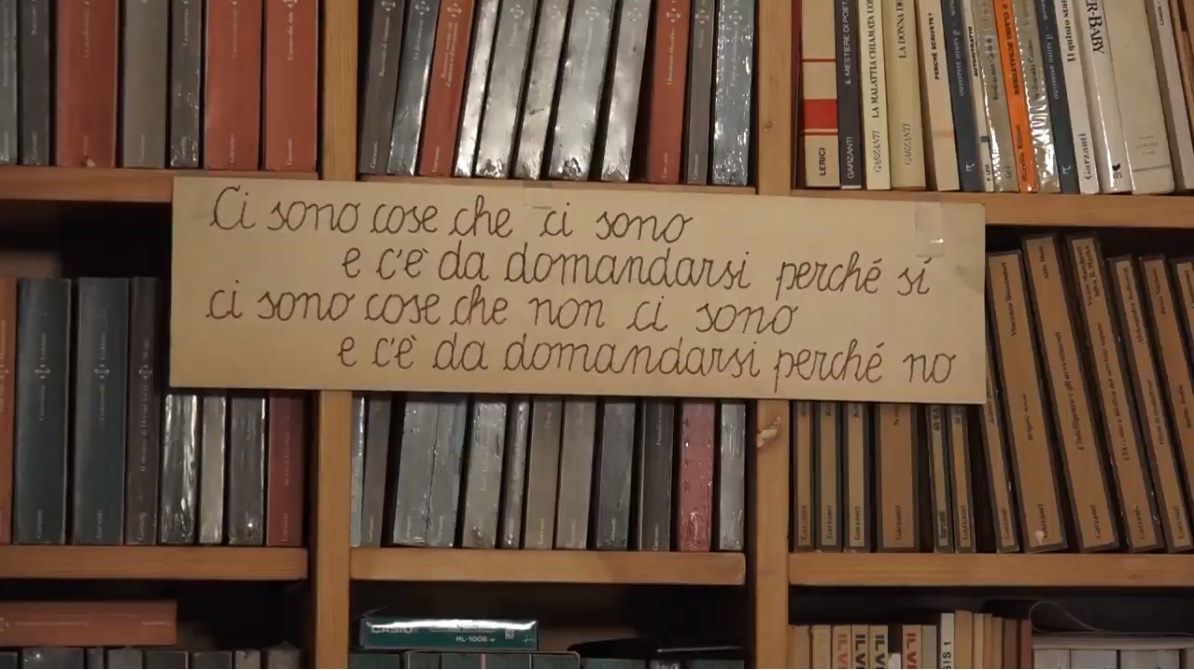

Sulla libreria alle spalle di Ferdinando Camon, nello stesso studio in cui cominciò a scrivere più di cinquant’anni fa, spicca una scritta dalla calligrafia infantile. Gli ricorda la facilità con cui i bambini violano il tabù del foglio bianco, l’enorme sforzo che bisogna fare da adulti per riempirlo di senso.

Pochi altri scrittori al mondo hanno applicato in maniera così rigorosa l’etica dello scrivere, premendo la letteratura tanto a fondo da imprimerne il calco nella storia. Con il suo primo romanzo, Il quinto stato (1970), Camon rischiò di essere citato a giudizio dai sindaci della bassa padovana, dov’era nato e cresciuto. La vita eterna (1972) venne invece portato come prova a carico nell’accusa all’ufficiale nazista Lembcke, che ebbe un infarto la notte prima dell’udienza e morì. Undici pagine copiate a mano da Occidente (1975) furono trovate nel covo della cellula condannata per l’attentato alla stazione di Bologna, mentre Un altare per la madre (1978) gli costò il diseredamento da parte del padre e dei fratelli, ma venne tradotto in più di venti paesi dove continua a essere ristampato.

Camon mi dà appuntamento alle 17 e 27 in punto. Non capisco, perciò arrivo con largo anticipo e aspetto impalato di fronte al citofono. C’è scritto: «suonare anche Furlan». Negli anni ’70 e ’80 il neonazista Marco Furlan commise diversi omicidi tra Italia, Germania e Paesi Bassi, rivendicandoli con lo pseudonimo “Ludwig”. All’epoca il serial killer studiava Fisica all’Università di Padova, e trascorse qualche notte nell’appartamento che ora è di Camon: «è costato poco perché nessuno lo voleva più. Sul campanello ho lasciato il suo cognome, perché è più famoso del mio». Nella sua ultima fatica, Scrivere è più di vivere (Guanda, 2019), lo stesso Camon racconta che ha dovuto comprare questo secondo appartamento per spostarci i libri accumulati in una vita da intellettuale arrischiante e tignoso, per sua natura alieno ai convenevoli della società letteraria.

Alle 17 e 27 esatte termina l’articolo a cui sta lavorando, così ci accomodiamo facendoci spazio in mezzo a pile di volumi. La sua voce inconfondibile fuoriesce ruvida e forte come dal fondo di una caverna, per accarezzare i temi di una vita: la fine della civiltà contadina, l’immortalità attraverso la stirpe, la malattia chiamata uomo, la storia come interminabile nevrosi, la scrittura come testimonianza. «Ho sempre pensato che solo scrivere significa vivere davvero», confida. «Vivere senza scrivere è banalmente esistere».

Nel suo ultimo libro lei racconta di come da ragazzino si arrampicava tra i rami di un grande olmo che svettava vertiginoso sopra la campagna. Lì imparò a osservare la realtà, a catturare con la mente le immagini che avrebbero alimentato molta sua letteratura futura. Altrove ha dichiarato che scoprì la forza della parola scritta vedendo i contadini del suo paese correre dal parroco ad ogni lettera ricevuta, per farsela leggere. Nasce così, in Camon, lo scrittore?

Sì. Ero molto impressionato dalla visione di questi contadini che passavano in bicicletta, curvi sul manubrio, con in mano un foglio di carta che era la lettera aperta. Andavano dal prete a farsi dire cosa-c’era-lì [scandisce]. In genere ai contadini scriveva il Ministero per la consegna del frumento, oppure l’esercito perché un ragazzo doveva partire per la leva. Insomma, erano sempre lettere d’una certa importanza, i contadini avevano bisogno di sapere cosa c’era scritto, ecco perché andavano dal prete. Vedendoli, da piccolo, avevo incamerato nella mia testa l’idea che l’umanità si divide in due categorie: chi sa leggere e chi non sa leggere. Chi sa leggere vive una propria vita, chi non sa leggere vive una vita governata dagli altri. Io volevo vivere una vita governata da me, impossessarmi della scrittura e possibilmente vendicare le umiliazioni e i soprusi patiti dalla classe contadina dalla quale venivo. Mi considero nato con l’impossessamento della scrittura, che per me è sempre stata una forza liberatrice.

Scrivere è più di vivere è una raccolta di pensieri fulminanti su un’attualità vastissima: la crisi del sacro, il trionfo della droga, il ritorno dei fascismi, la maternità surrogata. È come se per lei l’intellettuale non possa non avvertire quel che gli succede attorno…

Scrivendo non puoi non interrogarti sul tempo che vivi, e il tempo che vivi non può non farti visita a casa [pausa]. Io ho insegnato, negli anni della contestazione studentesca, e questo era il mio studio già allora. Dopo lezione gli alunni venivano qui, a discutere. Rifiutavano di dire il loro nome e cognome. Affinché i colloqui avessero una minima coerenza, concordammo che avrebbero occupato di fronte a me, dove ora è lei, sempre la stessa sedia, in modo che io potessi chiamarli “Compagno A”, “Compagno B” e così via. E loro discutevano i temi salienti della giornata o della settimana, esponendo una loro versione che contrapponevano alla mia. Non puoi non vivere nel tuo tempo.

Padova è stata una città che ha espresso entrambe le violenze terroristiche, quella nera e quella rossa. Quella nera per predicazione, volontà e organizzazione di Franco Freda – ne parlo in un capitolo di Scrivere è più di vivere – fondatore del gruppo Ar, iniziale di aretè, Ares, aristocrazia, guerra, razza superiore. Quella rossa, invece, su iniziativa di Toni Negri, teorico di Potere Operaio, che poi confluì in Prima Linea. Non puoi non entrare in contatto con la violenza del tuo tempo. Sei come un’antenna, insomma: se c’è un temporale, l’antenna per forza di cose attira i fulmini. E uno dei modi per scaricare le tensioni che il tempo ti infonde è quello di scrivere. Scrivendo deponi sulla carta queste furie, questi lamenti, queste pressioni, e te ne liberi.

«Se ti fermi nel mezzo della campagna padana, d’estate, ad ascoltarla, capitato lì per caso o per sbaglio, sentirai il rumore del silenzio […]. Null’altro. Perché tu sei straniero». Si apre con questa constatazione il suo Mai visti sole e luna (1994): il mondo contadino non era inesprimibile per lei, ma incomprensibile per i suoi lettori, per lo più colti, borghesi, urbani. Il timore di non essere capito torna anche in Scrivere è più di vivere, quando dice: «mi son sempre vergognato di quel che scrivevo, da piccolo e da grande. Me ne vergogno ancora. Anche di questo libro». C’è forse una colpa, nello scrivere?

Sì, c’è una colpa nello scrivere. Per questo scrivo in una stanza separata, con la porta chiusa a chiave. La scrittura è una confessione che fai ai posteri, deve dunque avere una durata e deve scavalcare il tempo attuale, perché il tempo attuale può non essere d’accordo, può non capirla e non accettarla. Nel mio caso, non sono stato accettato dai miei contemporanei, nelle mie terre. Non alludo tanto al diseredamento da parte di mio padre e dei miei fratelli, avvenuto in questa stessa casa, quanto al fatto che i sindaci della bassa padovana volevano processarmi perché ho disonorato Este, Montagnana, Monselice e gli altri paesi della campagna veneta. Ne ho descritto la miseria, la fatica, il sudore. Ma io ho solo raccontato quel mondo così com’era. Loro avrebbero voluto che scrivessi delle lavandaie che vanno al fiume a lavare i panni cantando, del contadino che ara il campo cantando, queste cose qua insomma.

Quand’ero studente alle elementari c’era un raccontino nell’antologia che parlava di un principe infelice, a cui il medico consiglia di andare in giro per il mondo, per cercare l’uomo che indossa la “camicia della felicità”. Il principe attraversa il suo regno in lungo e in largo. Trova un filosofo chino sul suo libro, pensieroso, corrugato, e dice: «questo non è felice». Vede un condottiero che si medica le ferite di guerra e dice: «neanche questo è felice». Poi sente cantare, segue quel canto e sfocia in un campo: ci sono due buoi al traino di un aratro governato da un contadino che, a torace scoperto, canta a squarciagola. «Buonuomo, voglio la vostra camicia», gli dice il principe, «posso pagarvela quanto volete». «La camicia?», fa quello, «non l’ho mai portata!». Insomma, la morale del racconto è che a essere davvero felice è la classe che non ha niente, nemmeno una camicia. Io sapevo bene che i contadini raramente indossavano la camicia, ma anche raramente cantavano. Quella del contadino che ara cantando è una balla colossale. In realtà il contadino faceva una vita brutale e io, scrivendo, ho voluto confessare la brutalità di quella vita. I miei contemporanei si sono offesi e volevano processarmi. Ma la vita del Quinto Stato era questa.

Leggo da La mia stirpe (2011): «quel che fa di uno scrivente uno scrittore è quel margine di lingua in più, che corrisponde a un di più di introversione, di separazione dal mondo, di malattia». Dietro la fatica dello scrivere si nasconde dunque l’incapacità di vivere: lo scrittore scrive perché è malato, l’inespresso lo scuote e vuole rovesciarsi sul mondo. Troviamo questo stesso affanno anche nel brano di Scrivere è più di vivere dedicato a L’infinito di Leopardi, che ha sofferto a lungo oscillando tra i termini “immensità” e “infinità”…

Sono stato a Recanati, in quella che era stata la casa di Leopardi. Lì si trova esposto, dritto in verticale e protetto da una teca, il manoscritto de L’infinito. Mi ha impressionato vedere come la parola “immensità” fosse tagliata orizzontalmente e sovrascritta con “infinità”. Ah, dunque Giacomo si era pentito di aver scritto “immensità”! Pensava che “infinità” fosse migliore? Avesse più futuro? Più durata? Fosse più eterna? Leopardi aveva scritto di getto «[…] Così tra questa | Immensità s’annega il pensier mio […]», poi, anni dopo, s’era pentito e aveva pensato che “infinità” fosse più adatto. Poi, anni dopo ancora, s’è ripentito e ha rimesso “immensità”, come noi leggiamo oggi. Questo è un esempio perfetto di come la sintonizzazione dello scrittore con la lingua non sia una traversata tutta dritta del deserto, verso la perfetta forma espressiva, ma piuttosto un brancolamento avanti e indietro, poi avanti e ancora avanti. È un’avanzata attraverso continui pentimenti, interminabili andirivieni.

Il mio primo romanzo, Il quinto stato, venne ripubblicato quattro volte con pochissime modifiche. Nell’ultima riedizione di qualche anno fa, però, ho messo una nuova mezza riga, in un passo in cui racconto come i mercanti di frumento che venivano da Mantova truccassero il peso dei sacchi dati loro dai contadini con una calamita nascosta nella punta della scarpa, che alterava il funzionamento della bilancia a scorrimento. Ci ho messo quarant’anni per trovare la formula giusta con cui descrivere la scoperta della truffa da parte dei contadini. Nell’ultima ristesura del libro, scrivo così: «si buttano sull’uomo, lo abbrancano sotto le ascelle, lo buttano lungo disteso per terra, gli levano la scarpa e “À à à, Gesù Gesù, cos’è questa? Ma cos’è questa?”» [ride]. Quarant’anni per arrivare alla forma definitiva. Me l’ha suggerita Full Metal Jacket di Kubrick (1987), perché è la stessa con cui il Sergente maggiore Hartman scopre che il marine Leonard ha nascosto una ciambella con la crema nella sua cassettina personale.

Insomma, la ricerca della scrittura dura tanto quanto la vita, non finisce mai. Non mi stupisce che Manzoni abbia scritto prima Fermo e Lucia, poi Gli sposi promessi e infine I promessi sposi, arrovellandosi sul testo per tutta la vita. È normale, tutto ciò che ti accade nella vita modifica la tua lingua: le malattie che hai, le medicine che prendi, i sogni che fai. La tua lingua è il risultato delicatissimo di tutti gli ingredienti che entrano in te. Facendo l’analisi, che io ho cominciato con Cesare Musatti e ho completato con Giuseppe Fara, mi sono allenato al possesso della lingua come espressione. Vivendo ti ammali per forza, perché nella vita tutto ti obbliga a non-dire: questo non si dice, quello nemmeno, questo è tabù, quello è peccato. L’analisi ti insegna a esprimerti. Esprimere è l’esatto contrario di reprimere: tutto nella vita ti re-prime, ti spinge indietro, mentre tutto nell’analisi ti educa a es-primere, a buttare fuori. E quindi ti impossessi della lingua, che è una potenza, una forza.

Nel suo ultimo libro sono tantissimi i riferimenti alla morte come forma di violenza. È un tema che l’ha sempre ossessionata, e contro il quale ha sentito di dover reagire attraverso la letteratura: sto ovviamente pensando a quel rito di salvezza contro la morte della madre che si compie nell’Altare…

Sono fiero dell’Altare. Nel mio manoscritto si intitolava “Immortalità”. Fu Livio Garzanti a imporre il titolo Un altare per la madre. Io di quel libro avevo scritto ben diciannove stesure, che mandai tutte a Garzanti. Lui scelse la terza e disse: «poi lei è impazzito». Il libro ha conservato il titolo di “Immortalità” in Turchia e in Lettonia, in Francia si chiama Aphoteose, in Brasile Imortalitade, negli Stati Uniti Memorial. Insomma, io avrei preferito come titolo “Immortalità”, perché in fondo il libro è effettivamente la narrazione dell’invenzione di un rito di salvezza e di immortalità. Quest’invenzione è possibile dentro l’etica di una civiltà cristiana originaria, arcaica, che è appunto quella contadina.

Finii il libro verso febbraio del ’78, l’editore lo stampò ad aprile – Garzanti è sempre stato fulmineo. Ed è anche un editore puro, perché fa solo libri. Allora per lanciare l’Altare inventò un sistema nuovo: fece un migliaio di copie rilegate in tela rossa e le mandò ai librai di tutta Italia, in modo che quando l’Altare sarebbe arrivato per la vendita il mese successivo, sapessero bene di cosa si trattava. Quando il libro uscì avevo avuto un’inondazione in casa, l’acqua si era infiltrata nel pavimento, e fui costretto a lasciare l’appartamento per un po’.

In quel frangente mi arriva dalla Boringhieri un libriccino di Jung intitolato Il simbolismo della messa (1978), nel quale si dice che in tutte le civiltà – greca, romana, cristiana, quella delle tribù africane, quella precolombiana – i riti di salvezza per correggere una morte passano attraverso fasi che si ripetono sempre uguali: qualcosa muore, si vuole salvarlo, si crea un simbolo, lo si consacra, lo si offre a tutti in nome della comunità. Nella cultura cattolica queste fasi si svolgono nel corso della messa e si chiamano consecratio, oblatio e communio, ma sono fasi che si ripetono identiche anche nelle altre culture. Il mio libro racconta proprio queste fasi: muore la madre, si vuole salvarla dalla morte, si costruisce l’altare per rievocarla, lo si consacra, lo si offre alla comunità. È l’invenzione di un rito di salvezza che non è solo cristiano, ma umano. Ecco perché anche alcuni editori islamici l’hanno tradotto. Racconta un modo per salvarsi dallo scacco dell’umanità. Perciò è un libro consolatorio, perché il grande problema di tutti è proprio la morte.

Come ho detto, in passato ho fatto l’analisi, che è sostanzialmente l’allenamento a esprimere i propri problemi. Depressione, nevrosi, malinconia, perdita, distacco, sconfitta: sono tutte mascherature del vero terrore, che è quello della morte. Ecco perché ne parlo sempre. Ne parlerò fino alla fine, e forse anche dopo. Ritengo che l’Altare sia il libro in cui ho affrontato meglio, e umanamente risolto, questo problema.

Ricordo quel che disse nel 2017, quando ricevette il premio Leone del Veneto: «i miei libri non valgono qualcosa perché hanno vinto qualche premio. I premi sono un accidente nella vita dei libri. […] Se scrivi perché il libro duri dieci anni non ne vale la pena. Tanto scrivere è faticoso, non è vitale, non è gioioso. Non dà tanti soldi. Che senso ha se poi non dura?». È forse per questa ragione che scrivere è più di vivere?

Siamo ormai prossimi alla consegna del Premio Strega. Purtroppo, il mio telefono squilla continuamente: gli editori che mi conoscono mi chiamano per avere il mio voto. Io ho vinto lo Strega nel ’78, ma non mi piace parlare di premi. I premi non sono importanti, non sono significativi, indicativi del valore di un libro. Ho vinto lo Strega – considerato il massimo premio letterario in Italia – perché erano dieci anni consecutivi che vinceva sempre lo stesso editore. Allora la patrona del premio, Maria Bellonci, fece un viaggio da Roma a Milano per chiedere a Livio Garzanti di convincermi a partecipare. Quell’anno voleva che vincessi io per “rinverginare” il premio: ero di Padova e non di Milano, pubblicato da Garzanti e non da Mondadori o da Rizzoli. Partecipai: io i premi non li chiedo, però neanche li rifiuto. Vinsi con 117 voti su 400, mi pare. Ma c’era Natalia Ginzburg che lavorava affinché vincesse il marito di sua figlia, raccogliendo personalmente le schede casa per casa dei votanti romani. Il giorno dello scrutinio, rovesciò sul tavolo una sessantina di schede. Io non faccio questo, neanche se mi pagano. Se mi vogliono votare, che mi votino e basta.

C’è in Scrivere è più di vivere il racconto di come la mafia accademica abbia a lungo lavorato contro di me, soprattutto per opera del professor Vittore Branca. Quando concorsi allo Strega nel ’78, Cesare De Michelis [allora presidente della Marsilio, NdA] mi telefonò e mi disse: «senti Ferdinando, se vai a casa del professor Branca, a Venezia, ti consegna il suo voto per lo Strega». Dissi: «non ci penso proprio. Io non vado a raccogliere schede, da nessuno». Perciò ritengo che i premi non riflettano veramente il valore di un libro. Il libro è importante se resiste: non conta la prima edizione, conta la ventesima edizione, la quarantesima. Solo allora puoi avere una qualche consolazione pensando che il libro ti sopravvivrà. Che poi è il motivo per cui l’hai scritto. L’hai scritto per non morire: se il libro ti sopravvive, tu non muori.

Alla fine del nostro incontro, Camon lascia una dedica sulla mia copia di Scrivere è più di vivere. Accanto alla sua firma disegna una piccola ammonite, creatura vissuta milioni di anni fa e simbolo dell’eternità: «così non si libererà mai di me», dice. Poi cancella la virgola nel prezzo del libro, «perché con la dedica vale cento volte di più». Ridiamo.