In copertina: “Il Fonteghetto della Farina”, Giovanni Antonio Canal detto il Canaletto (olio su tela, 1735-40)

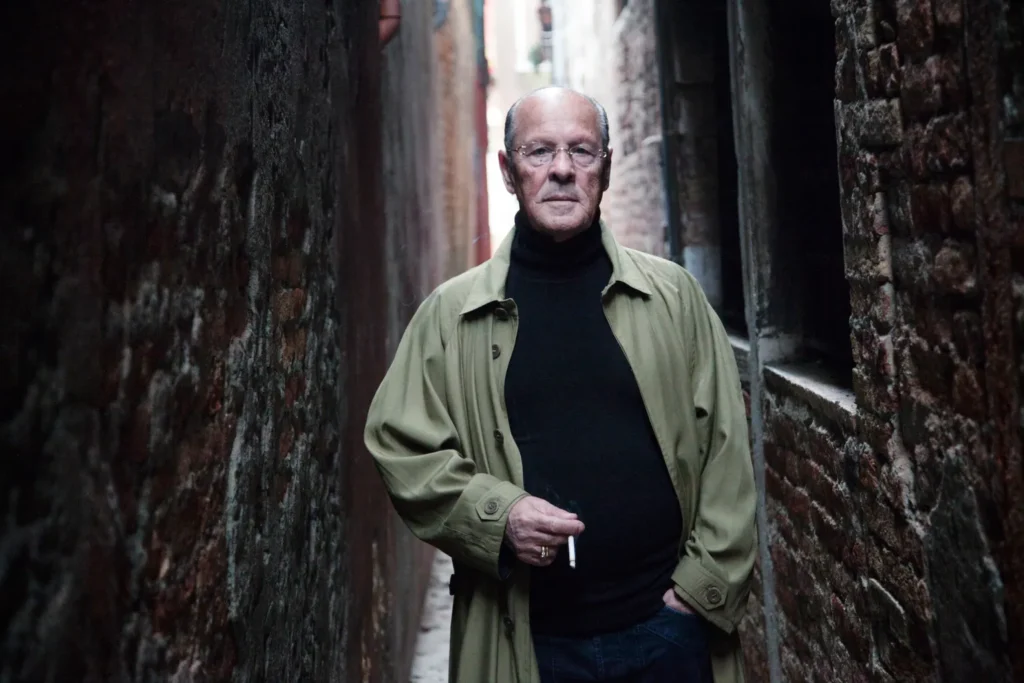

Vincenzo Pipino, il “ladro onesto”, trasforma il furto in un atto di liberazione, restituendo alla bellezza ciò che il tempo ha dimenticato.

È

l’una di notte. Sto tornando a casa a piedi lungo una strada poco trafficata, che si allontana dal centro. Una bicicletta appoggiata a un archetto parapedonale attira la mia attenzione: non è legata. Mi guardo intorno. Nessuno in vista, nessun bar aperto, solo il silenzio e qualche lampione fioco. Che l’occasione renda l’uomo ladro non mi basta come motivazione per prendere una bicicletta abbandonata. Mi guardo attorno, non c’è nessuno, la prendo lo stesso. Comincio ad andare più veloce, in poco tempo sono lontano dal luogo del misfatto e arrivo a casa. Il cuore batte all’impazzata, sono senza fiato, ma perché del resto? ho fatto veramente qualcosa di sbagliato?

Tempo fa mi parlarono di un libro da un titolo che mi lasciò un po’ perplesso: Rubare ai ricchi non è peccato. L’autore, Vincenzo Pipino, di professione ladro, racconta con una certa ‘nonchalance’ gesta incredibili e furti all’Arsene Lupin che ha compiuto nel corso della sua intera vita. Rubare una bici in confronto è una sciocchezza rispetto a quello che leggo su di lui. Pipino è passato dal rubare il latte da bambino per sfamare la sua famiglia e quelle meno fortunate del suo quartiere, a gioielli e lingotti d’oro da giovane, per poi passare ad inestimabili opere d’arte nei palazzi storici veneziani da adulto. Trovo numerose testate che pubblicano le sue interviste e traspare una notevole apertura mentale. Sono colpito dalle sue capacità narrative, dalla sua coerenza e da qualcosa a cui non so dare subito un nome ma ha a che vedere con il suo interesse verso l’arte.

Esiste un retaggio culturale ancora oggi diffuso che vede la cultura come un lusso riservato a chi può permetterselo, qualcosa di accessorio e distante dalla “vita vera”. È l’idea, spesso interiorizzata, che lo studio e il sapere non abbiano alcuna utilità concreta nella risoluzione dei problemi quotidiani. Un pregiudizio antico, che già Antonio Gramsci denunciava nei suoi scritti, ricordando come la cultura non sia un privilegio, ma uno strumento di emancipazione, necessario per comprendere e trasformare la realtà.

Difficilmente si pensa a un ladro come a qualcuno che abbia trovato nella cultura una guida o una risorsa. Eppure, può succedere che anche chi ha scelto strade fuori dalla legalità si avvicini al sapere per comprendere meglio se stesso, gli altri, o persino per affinare ciò che fa. La cultura, in fondo, non è proprietà esclusiva di chi “se la può permettere”, ma qualcosa che può toccare — e trasformare — chiunque.

Il ladro normalmente è considerato qualcuno che proviene appunto da contesti difficili, compie qualcosa di sbagliato per sopperire al suo disagio, alla sua diversità, contro la società, qualcuno che guadagna a discapito di qualcun altro, senza arte né parte. A meno che chiaramente non si parli di un romanzo, dove il furto può assumere significati diversi, più ambigui. I romanzi spesso ci mostrano il ladro sotto una luce alternativa, rivelando le contraddizioni morali di certe azioni, i loro limiti, ma anche le motivazioni profonde che le rendono, se non giuste, almeno comprensibili.

Alcuni romanzi sono riusciti a darci un’idea con un’infinità di personaggi ed antieroi, ladri che si muovono guidati da motivazioni più complesse che li rendono più umani e sfaccettati. Personaggi che agiscono secondo le proprie regole, al di fuori degli schemi comuni, dando del furto anche una connotazione se non positiva, unica e necessaria: pensiamo a Jean Valjean ne I Miserabili, che ruba il pane per sfamare la sorella, o a Robin Hood che ruba ai ricchi per dare i poveri. Oppure a figure come Arsène Lupin, ladro gentiluomo raffinato, o ancora il Professore e la sua banda nella Casa di Carta, che decidono di rapinare la zecca di stato, evitando di toccare i soldi dei cittadini.

In tutti questi personaggi ritroviamo tre elementi ricorrenti: un senso personale di giustizia, un impatto critico sulla società e un certo fascino legato alla loro astuzia, arma indispensabile per condurre una vita fuori dalla legge. Sono antieroi che incarnano visioni del mondo e stili di vita che difficilmente incontriamo nella realtà quotidiana. Vincenzo Pipino sembra essere uno di questi, almeno, per come racconta le sue vicende.

Nel suo libro ritroviamo gli elementi tipici delle avventure picaresche dei gialli d’autore e delle storie d’intrigo alla Maurice Le Blanc: l’etica di un ladro gentiluomo, dai gusti raffinati, che non ruba per necessità o per motivi economici ma per gioco, avventura e sfida alle autorità. Rispetta principi morali perseguendo alle volte anche cause giuste. È dotato di grande fascino che proviene dalla sua intelligenza che usa per progettare colpi di grande audacia e di forte risonanza.

Ma “Rubare ai ricchi non è peccato” non è un romanzo, è l’autobiografia di un ladro, tutt’ora in vita e che negli ultimi anni ha iniziato a raccontare le sue rocambolesche avventure tra libri ed interviste, guadagnandosi una serie di soprannomi tanto eloquenti quanto curiosi: “il re dei ladri”, “il ladro filosofo”, “il ladro gentiluomo”, “Il Robin Hood di Venezia”, ovviamente “L’Arsene Lupin Italiano” ed un inaspettato “Sindacalista dei ladri”. Pipino afferma di rimanere un po’ sorpreso di fronte a tutta questa attenzione verso un “ladruncolo” come lui.

Forse è falsa modestia, sa benissimo come i suoi racconti e le sue vicende sono capaci di sedurre e catturare l’attenzione ma non mi faccio ingannare, del resto è pur sempre un ladro. Mi interessa capire cosa lo spinge, i motivi dietro ad ogni colpo, che accompagna assieme a fatti e pensiero in ogni capitolo. Dietro i racconti rocamboleschi si intravede una riflessione personale sulla vita, sulle scelte, sul carcere, sul tempo e sul valore della libertà. Si percepisce anche l’influenza di grandi romanzieri, un gusto per la narrazione che non è improvvisata, ma frutto di una cultura personale coltivata negli anni. “Minchiate”, dice lui, scritte un po’ per gioco ed un po’ per noia durante un periodo di arresti domiciliari e poi trasformate in un libro vero e proprio grazie al ‘raggiro’ della nipote che ha trovato una casa editrice — Edizioni Biblioteca dell’Immagine — disposta a pubblicarlo.

Nonostante i numerosi soprannomi che lo accompagnano, Pipino ci tiene a mettere subito le cose in chiaro: si definisce semplicemente un ladro. Nei suoi racconti traspare una certa umiltà, insieme a un codice etico del tutto personale, che non cerca approvazione ma chiede, forse, di essere ascoltato. Sebbene il suo libro sia una raccolta di aneddoti dei suoi furti, più che darci delle risposte su come possa essere la vita di un ladro, lascia spazio ad ulteriori domande su cosa effettivamente voglia dire rubare:

Per anni e anni mi sono portato dietro questa fama, anche se la verità è che sono semplicemente un ladro. Certo, un furto è sempre un furto, un peccato, ma quelli che ho commesso si devono considerare peccati fuori dell’ordinario: peccati si, ma veniali perché mi ritengo solo un liberatore di oggetti, un vendicatore delle trascuratezze e degli assopimenti di amanti e mariti troppo torbidi o pigri, di ricchi che dimenticano quello che hanno o che non sanno di avere

Quando Pipino si definisce un “liberatore di oggetti”, si riferisce a opere d’arte e oggetti di valore inestimabile che ha sottratto con piena consapevolezza del loro peso artistico e culturale, della loro storia e provenienza. Non si tratta di semplici refurtive, ma di tesori dimenticati, spesso abbandonati in qualche scantinato polveroso di una villa veneziana. Ville che Pipino conosceva come le sue tasche – e a volte meglio dei loro stessi proprietari, che talvolta erano persino i mandanti silenziosi dei suoi furti.

Opere che “prende in prestito” e si assicura con grande premura che vengano restituite in cambio di un “rimborso” per il viaggio. Vincenzo ha un incredibile amore verso l’arte, interesse che ha coltivato per tutta la sua vita anche se l’accesso al mondo dell’arte fosse spesso limitato alle classi più agiate nel periodo del suo sviluppo personale.

Emerge sin dai primi capitoli, in particolare quello del furto del Canaletto, la conoscenza profonda della sua città, della sua storia e delle sue opere. Vincenzo conosce il nome di tutte le importanti casate veneziane ed un giorno insieme ad un amico si avvicina ad una villa che conosceva già bene. Nota però un dettaglio che gli era sfuggito: un cognome inciso sul citofono, quello della casata Falck. Un nome che lo insospettisce. Da quella piccola scoperta, risale a un’informazione che lo incuriosisce: in quella casa, a Venezia, potrebbe esserci un Canaletto, e non uno qualunque:

Il Fonteghetto della farina è forse uno dei più bei dipinti del Maestro che, con la sua consueta e vivace puntigliosità, ha riprodotto uno scorcio di un piccolo edificio che sorgeva sul molo di San Marco, non distante dalla Zecca, circondato da un brulichio di gente colorata e di variopinte imbarcazioni. Sullo sfondo la luce dorata e cristallina tipica di alcune giornate settembrine che solo il Canaletto è riuscito a rendere con tanta abilità.

Quel dipinto lo userà come copertina per il suo libro, è un quadro a cui lui è molto affezionato. La prima cosa che mi aveva attratto quando mi hanno raccontato la storia di questo libro, è il fatto che ci fosse qualcuno in grado di pensare al rubare nel campo dell’arte come gesto estremo di una vita dedicata alla bellezza. Non sono solo il gusto e la sensibilità di Vincenzo ad attirare l’attenzione, ma è anche il suo rapporto letteralmente confidenziale con le opere. Una volta entrato nell’appartamento sente una voce chiamarlo:

<<Liberami Pipino, non vorrai mica lasciarmi qua a fare le ragnatele>> era Mastro Antonio. [..] <<Prendimi tu che riesci a capirmi, non lasciarmi qui a marcire al buio..>>

Probabilmente esagera ma il suo rapporto con l’immaginario lo condiziona anche quando compie i suoi furti, scegliendo ore e luoghi lontani dal potenziale circolare degli spiriti notturni. Le fiabe non servono nient’altro che a questo – afferma – a scacciare i fantasmi dell’inconscio. L’arte e le lettere sono parte della sua vita, di cui è profondo conoscitore ed i suoi rimandi spaziano in ogni dove.

Rubare le opere d’arte per Pipino è un atto necessario per rimetterle in circolazione, per cambiarne il valore e soprattutto per renderle vive. Certo, forse non possiamo parlare proprio di un operatore culturale, ma prende la questione molto seriamente ed è cosciente che certi furti di opere non sono altro che un guadagno per chi li commissiona. Pipino si assicura sempre che vengano restituite e che tornino dov’erano. Per tale ragione, i furti che fa normalmente sono commissionati da nobili. Ha qualche esitazione quando la richiesta gli arriva da Felice Maniero, boss della Mala del Brenta, perché non è sicuro di che fine possa fare un opera nelle mani sbagliate. Pipino ha rubato la Madonna con Bambino del Palazzo Ducale di Venezia senza dare indicazione alcuna a Maniero di cosa andava a rubare. Il bottino doveva essere di enorme valore per chiedere alcuni favori allo Stato. Nessuno, in tutti i 1300 anni del palazzo veneziano, aveva mai rubato lì dentro. È stato naturalmente lo stesso Pipino a restituirlo, con la collaborazione delle forze dell’ordine.

Non sono tanto i riferimenti culturali a caratterizzare il libro di Pipino, la loro incidenza c’è già per la forma un po’ romanzata delle sue avventure, tutte ricche di sorprese, intrighi e situazioni fuori dell’ordinario. Quello che colpisce invece è l’influenza che questi hanno avuto sulla sua vita, in una presenza costante, quasi invisibile. L’evasione dal carcere è concepita, come il furto, come un’opera d’arte e, soprattutto, il massimo movimento estatico a cui un ladro possa aspirare:

L’evasione è l’unica ossessione che riesce a smuovere un detenuto dall’indolenza, e dunque essa non può essere concepita senza entusiasmo – [..] senza entusiasmo non possono esservi creazioni nè immaginazioni; e non è un caso che la parola “entusiasmo”, nel linguaggio greco antico da cui trae origine, voglia dire letteralmente “ispirato da un dio interiore”. Questo pensiero, dal sapore apparente di empietà, in realtà è una mera constatazione in merito alla natura dell’uomo, della sua caratteristica di esprimere l’intima verità dell’animo a difesa della propria libertà. Un furto è sempre un furto, ma la mia evasione è stata qualcosa di fantastico: come un’opera d’arte in cui l’artista esprime qualcosa “dentro” di lui, un sentimento profondamente vero che, una volta espresso attraverso la sua opera, è reso immortale proprio dalla verità che detiene e diffonde.

L’evasione di cui parla avvenne in un carcere svizzero, paese dove non è considerata reato, e furono vari gli stratagemmi che dovette inventarsi per poter evadere. Li compì con pazienza e sangue freddo nonostante il trattamento violento degli interrogatori e le condizioni estreme a cui erano costretti i detenuti. Il ladro elegante e raffinato è trascinato anche in contesti ai margini dell’umanità, e Vincenzo si dimostra una figura capace di abitare mondi estremamente diversi tra loro. La sua storia infatti non è quella di un accademico ribelle o di uno sfaccendato disoccupato.

Vincenzo Pipino nasce il 22 luglio 1943 a Venezia, nel sestiere di Castello. Primo di cinque fratelli e scopre molto presto la sua vocazione. A soli otto anni compie il suo primo furto: vede incustoditi i bidoni da 50 litri di latte che rifornivano Venezia alle prime luci dell’alba, ed un mattino presto ne rubò uno per sfamare le famiglie del suo quartiere, tutte in miseria. Continuò per mesi indisturbato — nessuno si aspettava fosse un bambino a compiere il furto di un catino da 50 kg e divenne l’eroe del rione.

Cacciato dalla scuola quando aveva sei anni, sua madre gli trovò lavoro in un’agenzia di pompe funebri: a otto anni lucidava bare. Poi lavorò come fattorino per un fornaio, dove ebbe un’altra “occasione”: portò a casa un sacco di zucchero da 25 chili. La madre vi si piazzò sopra perchè nessuno lo sarebbe venuto a reclamare e soprattutto ce n’era il bisogno. Il padre era furioso e Vincenzo non ebbe vita facile con lui. Ma quello che lo segna particolarmente è l’episodio che gli costò l’espulsione dalla scuola:

“… Una volta litigai per un torsolo di mela con un ragazzo il cui padre era un medico-farmacista. Lui aveva un cestino pieno di leccornie, e io gli chiesi il torsolo della mela. Dopo averlo morsicato fino alla fine, me lo gettò in faccia. Mi alzai, lo spinsi: cadde, si morse la lingua e uscì molto sangue. Chiamarono mia madre (mio padre no, perché lavorava) e le dissero: ‘Signora, suo figlio va messo in una scuola pedagogica per ritardati mentali.’ Da quel giorno non tornai più a scuola.” Il suo rapporto con la classe privilegiata veneziana è conflittuale e lo segnerà indelebilmente nel corso della sua “carriera”: “… Noi che eravamo poveri ci mettevano sempre negli ultimi banchi, mentre nei primi c’erano i figli dei ricchi, dei signori, che facevano comodo ai maestri: portavano sempre qualcosa per loro, che erano molto più attenti a questi ragazzi e non a noi, che eravamo poveri.”

Una divisione netta, visibile fin dai banchi di scuola, che ha segnato la sua infanzia e la sua idea di giustizia. Ma fu solo crescendo che Pipino comprese davvero la portata di quella frattura sociale e la tradusse in una filosofia personale:

“La soddisfazione era che non rubavi affatto ai proprietari delle carte di credito, ma alle banche. Un conto è rubare per quella mania di possesso del denaro, che fa schifo – il denaro è del diavolo – ma io l’ho fatto anche per sfida, tra me e l’impossibile. Io ho rubato per necessità, poi di necessità ho fatto una virtù quando mi sono accorto che c’erano ladri che rubavano molto, ma molto più di me: i ricchi-ricchi. Non esiste una ricchezza che non provenga da un ladrocinio. Venezia è una città rubata. Ci sono quelli che nascono con la camicia e con lo smoking; noi invece siamo nati nudi, come Dio ci ha fatto.”

C’è una ingiustizia di fondo per Pipino, un peccato originale che divide il mondo in ladri e derubati. Da qui il titolo del libro:

“Rubare ai ricchi-ricchi non è peccato, perché chiunque sia ricco è stato, a sua volta, un ladro.”

Ma non ne fa solo una questione di classe, il termine rubare con Vincenzo Pipino amplifica il suo ventaglio di significati, coinvolgendo anche quella parte di società dalla quale lui si è discostato e che ha cercato di combattere. Rubare è un elemento necessario per la società: come attività principale che contribuisce in notevole misura alla produzione del fatturato del nostro Paese. Rubare diventa una distribuzione della ricchezza in quanto è qualcosa di sottratto ad altri per rimetterlo in circolazione e dove da una parte crea danno (il derubato ma a sua volta è ladro), dall’altra ne crea un vantaggio creando eguaglianza.

Il periodo di attività di Pipino era quello degli anni Settanta, un’epoca in piena trasformazione economica, sociale e politica. Anche la criminalità di quegli anni subisce l’influenza delle ideologie appena arrivate in Italia, delle lotte politiche e del periodo degli anni di piombo. Il business della malavita prende piede in tutta Italia con mafie locali ed internazionali. I sequestri sono una componente costante della stampa nazionale, sia a sfondo economico che politico. Alcune organizzazioni si distinguono per il loro carattere politico come quella di Vallanzasca, la banda della Magliana o la Mala del Brenta. Vincenzo Pipino non è l’unico dei ladri dell’epoca a suscitare scalpore e diventare casi mediatici, il suo compaesano Felice Maniero aveva già iniziato la sua attività editoriale con alcuni libri e con il docufilm interpretato da Elio Germano. Pipino si distingue però per la sua “onestà”, per come la intende lui, relativizzata al contesto in cui operava, di diffusa delinquenza.

Inoltre, Vicenzo pur scherzando su questi soprannomi spesso regalati dalla stampa per cercare l’attenzione del lettore, ne prende le distanze. Non afferma mai di essere innocente e di aver compiuto delle azioni giuste. Pipino è un ladro per scelta, se ne ha bisogno per vivere si serve di questa sua abilità anche se potrebbe fare lo scrittore. E ci avverte per chi fosse attirato da questa sua arte: rubare è una cosa estremamente difficile da fare, se non sai come farla. Non fatelo a casa insomma, non è una cosa che tutti possono fare, anche se riconosce la sua appartenenza all’indole dell’essere umano:

Atteso che, in un modo o nell’altro, non pensiamo di essere tutti dei ladri per ragioni di sopravvivenza condizionata al nostro tipo di civiltà, è certo che dall’accatone al capo di Stato, sia un re o un borghese, dall’imprenditore all’operaio, tutti rubiamo e in tutti i modi possibili, sempre e comunque, che si tratti di valori materiali o di capacità astratte; rubiamo, secondo noi, a titolo di giusta refusione, credendoci onesti, nella misura in cui riteniamo di essere stati derubati dagli altri.

Da qui il suo epiteto del ladro più onesto d’Italia. Perché applica una bilancia morale tra quello che ruba e quello che lui ritiene sia giusto essere rubato. Non penso che lui abbia rubato mai veramente per necessità, gli credo di più quando lo fa anche come virtuoso gesto poetico, ma a me ha dato l’idea che ci fosse qualcosa a monte di queste cose. Il piacere del furto in sé, non solo come evasione, ma come un impulso improvviso e difficile da contenere, che emerge quando la vita ti travolge e senti il bisogno di reagire, di affermare te stesso in modo estremo.

Seppur non condivida la sua scelta di vita, ammiro di lui il coraggio di pensare con la propria testa e difendere le proprie idee. Questa sua forma di “eroismo”, questa sua indole “socialista”, lo guiderà anche in carcere, luogo dove lui si sente a suo agio, dove trova tante persone che condividono storie di vita simili alle sue. Il suo modo di pensare la giustizia lo porterà in prima linea nella difesa di molte vittime di errori giudiziari, pene troppo lunghe e a volte anche casi di innocenti arrestati. Attraverso un’associazione da lui fondata riesce a far annullare 700 anni di carcere inflitti ingiustamente.

Vincenzo Pipino ha trascorso in totale 25 anni di carcere, ed è una parte importante della sua vita. È il posto dove ha potuto approfondire i suoi studi, dove ha anche potuto conoscere una figura come Antonio Negri, politico condannato per il suo legame con le Brigate rosse. Persona che lo ha fortemente ispirato e incoraggiato a scrivere.

Ma se “Rubare ai ricchi non è peccato” è stato scritto per gioco, Pipino nel suo secondo libro “Memorie di un ladro filosofo” scava più a fondo nelle questioni e racconta più nel dettaglio altri episodi con la profondità e la chiarezza che solo il tempo può donare e ritorna più ferreamente sul suo pensiero, e dove i ricchi questa volta hanno un altro ruolo:

Alcuni, ma ritengo che siano veramente i più ingenui, sostengono erroneamente che i ricchi non rubino. Il significato che si conferisce al termine “rubare” è qui fondamentale. La ricchezza di pochi non motiva e alimenta da sempre la miseria di molti? Come diceva Bertold Brecht: “Che cos’è una rapina in banca a confronto della fondazione di una banca?” E’ mia convinzione che il furto si possa considerare come una restituzione, una ripresa di possesso. A questo punto qualcuno si chiederà: ma Pipino ce l’ha con i ricchi? Per niente, anzi: i ricchi sono i miei migliori “amici”. Senza di loro sarei finito in qualche fabbrica-prigione a lavorare, comunque per loro, con un salario da fame e di una misera pensione. La pensioncina oggi ce l’ho ugualmente per aver contribuito, da ladro, al mantenimento di quella ricchezza che muove i capitali e gli equilibri di potere nelle sue varie forme.

I motivi che muovono Pipino cambiano radicalmente ad un certo punto della sua vita. Come racconta, non è più la necessità a muoverlo, ma la virtù che ne ha fatto del suo lavoro. I furti nel secondo libro sono mossi da motivazioni più profonde e diverse. Descrive come in realtà un vero ladro sia in grado di trovare le occasioni, e non sia l’occasione a renderlo tale, passando in rassegna i motivi che lo hanno smosso, legati ad uno spirito di avventura e di passione accesi.

Ci rivela il suo rapporto confidenziale con la polizia, con cui collaborava per il ritrovamento di numerose opere. Il questore di Venezia Maurizio Palmosi parla di Pipino come persona di estrema intelligenza che, guidato dal suo codice etico, è riuscito a mantenere dei rapporti di fiducia tali da poter continuare la sua attività senza la paura che qualcuno facesse il suo nome.

Ma c’è un altro aspetto che emerge dal suo secondo libro: se nel primo si era solo divertito, il suo spirito da ladro nel secondo fa la sua apparizione: Pipino ruba tantissimo dai grandi autori e chiama in aiuto grandi pensatori ma non solo, anche dalle opere di Gioacchino Rossini o Brecht, come abbiamo appena visto, D’Annunzio e perfino il Fedro per evocare il potere delle fiabe quando ha tranquillizzato un bambino trovato in casa durante un suo furto.

Rubare è qualcosa per Pipino che va al di là della semplice trasgressione, è un atto creativo. Dal suo libro emerge che a guidarlo sia qualcosa di più forte di lui, un destino alla quale in qualche modo era stato già segnato e che non ha fatto altro che percorrerlo cercando continuamente la causa delle sue azioni. Pipino ha iniziato come un gioco, quand’era molto giovane, senza sapere cosa stesse realmente facendo e che non è mai riuscito a smettere di fare, facendo di quel gioco qualcosa di serio, come ci accenna nel prologo del suo primo libro in un momento di estrema ispirazione:

La vita però, se è senza libertà è come un volo senz’ali, un giorno senza luce, un’estate senza sole; la libertà è un aquilone su cui planare nell’armonia dell’esistenza verso orizzonti di fantasie infinite in cui ciascuno di noi può ritrovarsi. Io ho rubato per amore, ma spesso l’amore alla fine finisce; io ho rubato anche per smania di possesso e ho perso; spesso ho rubato anche per bisogno ma talvolta l’ho fatto anche per donare. Ho continuato a giocare e alla fine non ne sono più uscito: l’unica soluzione per me sarebbe stata quella di non aver mai iniziato. Potrei dire di aver sempre rubato “onestamente”. E alla fine, quando questo lungo gioco è finito, cosa mi è rimasto? Un affettuoso, intimo nulla. O meglio, non proprio nulla: i soldi non li ho più, come li ho presi così li ho gettati al vento, ma mi ritrovo i ricordi, le emozioni, le avventure… il compendio di una vita vissuta intensamente, spesso in modo sbagliato, ma col merito di essere sempre stato in pace con me stesso.

Alla fine, forse, l’aspetto più spiazzante del libro di Vincenzo Pipino è l’idea che anche dietro la figura di un ladro possa esistere una forma di pensiero, una visione del mondo, un percorso umano fatto di letture, osservazione e desiderio di raccontarsi. Un modo per rimettere insieme i pezzi, per dare un senso a ciò che è stato — nel bene e nel male.

Perché se è vero che la cultura non assolve, può però spiegare. E in alcuni casi persino salvare. Non nel senso romantico di una redenzione totale, ma come occasione per capire meglio se stessi e gli altri, per ridurre la distanza che separa chi sbaglia da chi giudica, chi ruba da chi scrive le leggi. Non si tratta di giustificare il furto, né di celebrarlo. Ma di ascoltare una voce fuori dal coro che, a modo suo, ha trovato nelle parole un altro modo per restare in scena.

Alla fine, quella bicicletta l’ho presa non per guadagno, né per sfida, tanto meno per necessità — forse, più semplicemente, perché qualcuno aveva dimenticato di proteggerla, come successe a quei quadri rubati da Pipino, lasciati a impolverarsi in uno scantinato, in attesa di qualcuno che li riportasse alla luce. E in quel momento non mi sono sentito né eroe né colpevole, solo parte di quel confine sottile che Pipino conosce bene: quello in cui l’occasione, più che renderti ladro, ti ricorda che a volte è il mondo stesso a invitarti a farlo.