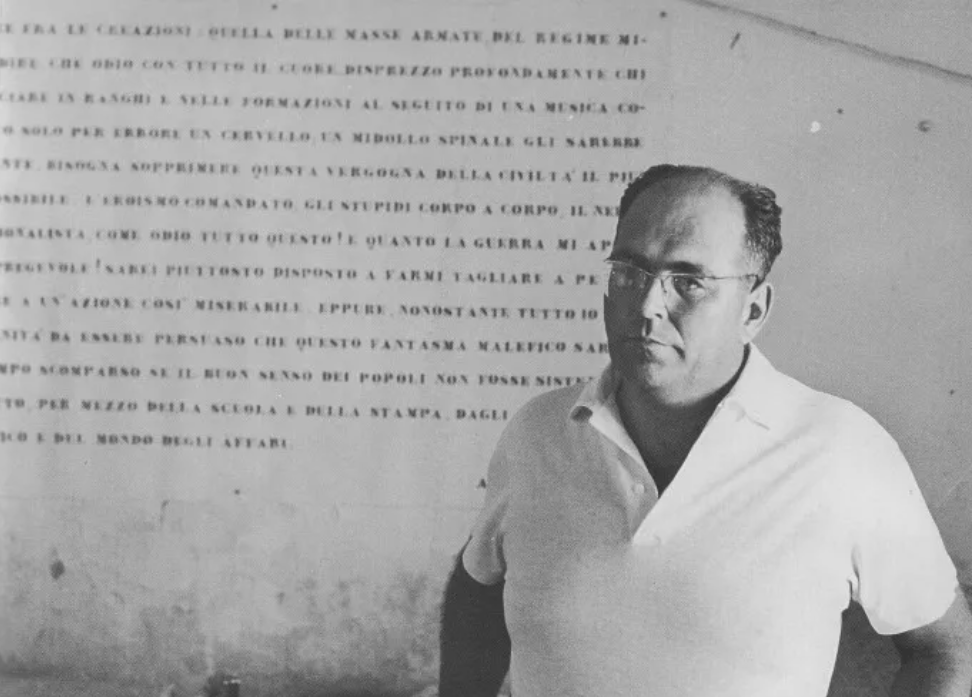

In copertina: Danilo Dolci (1924-1997)

Apprendistato poetico del sociologo e attivista della nonviolenza, che sognava un mondo nuovo e che credeva nel potere rivoluzionario delle parole

di Anna Ditta

La riduzione della distanza tra mondo reale e utopia è stata il fulcro della vita e della scrittura di Danilo Dolci, sociologo, poeta, attivista della nonviolenza ed educatore, nato cento anni fa a Sesana, in provincia di Trieste, oggi in territorio sloveno, e morto nel 1997 a Trappeto, comune nel palermitano in cui si era trasferito per condividere la povertà estrema dei pescatori e dei “banditi” che popolavano quell’angolo di Sicilia. Dolci, candidato più volte al Nobel per la Pace e principale esponente della nonviolenza in Italia insieme all’amico Aldo Capitini, è oggi ricordato soprattutto per il suo attivismo e per il suo impegno pedagogico che si concretizzò a partire dagli anni Cinquanta. È così che l’ho letto e studiato negli ultimi anni, a partire da quando per un mio lavoro di ricerca ho conosciuto Pino Lombardo, uno dei suoi più stretti collaboratori.

L’incontro con la scrittura più prettamente narrativa e poetica di Dolci, per me, è arrivato dopo. La lettura dei Racconti siciliani, testi in prosa in cui raccoglieva le testimonianze della «povera gente» di quella parte di Sicilia in cui operava, mi hanno rivelato la sua capacità di cogliere, oltre ai bisogni concreti di un territorio (dalla lotta per l’acqua a quella per il lavoro) anche le potenzialità espressive, di linguaggio e di immagine, di una zona all’epoca considerata arretrata e abbandonata a sé stessa.

Nei Racconti Dolci lascia parlare varie figure, da chi raccoglie erbe selvatiche per sopravvivere a chi si è trovato davanti il banditismo come scelta obbligata, lasciando emergere l’intrinseca poesia insita nella loro misera esistenza, senza mai renderli personaggi patetici o caricaturali. All’inizio di quel libro, che uscì per Einaudi nel 1963 dopo l’interessamento di Calvino, Dolci dichiara di aver prestato attenzione «a non sforbiciare liricizzando», quasi temendo che il lettore si perda in un «godimento estetico» che mal si concilierebbe con le finalità della sua inchiesta, ma non può esimersi dal notare quanto siano «espressive, belle direi, alcune di queste voci nel lumeggiare dal di dentro i loro problemi». Un “lumeggiare dal di dentro” che proviene sì dalle voci di questi contadini analfabeti, ma è soprattutto figlio della capacità maieutica di Dolci applicata alla scrittura.

Dolci iniziò a scrivere molto presto: «Pensavo facilmente in versi, non avrei potuto immaginare di pubblicare altro che poesia», scrisse nella premessa alla raccolta Poema umano del 1974. Ma intorno ai venticinque anni, in quello che definì in seguito «un momento di saggezza», bruciò i millecinquecento versi («allora li contavo») composti fino a quel momento. Nel 1952 arrivò in Sicilia, dove mise in atto il suo primo sciopero della fame sul letto di un bambino morto di malnutrizione a Trappeto. Negli anni seguenti ideò e contribuì a organizzare iniziative nonviolente per il diritto al lavoro come lo storico “sciopero alla rovescia” del 1956 e si dedicò a importanti scritti di denuncia, come Banditi a Partinico (1955), Inchiesta a Palermo (1956) e Spreco (1960).

A segnare il ritorno di Dolci alla poesia fu il terremoto che nel 1968 sconvolse la vita alla popolazione della Valle del Belìce. Colpito da questo evento, infatti, decise di prestare la sua penna alle voci dei “poveri cristi” della Sicilia occidentale in attesa di una ricostruzione che tardava ad arrivare. Questi versi furono letti durante le trasmissioni della prima radio libera italiana il 25 marzo 1970 — all’epoca vigeva il monopolio Rai —, il giorno in cui con i suoi collaboratori del Centro Studi e Iniziative, Pino Lombardo e Franco Alasia, diede vita alla “Radio dei poveri cristi”. La radio restò attiva per ventisette ore finché i carabinieri arrivarono sul posto e sequestrarono le apparecchiature. La raccolta poetica Il limone lunare, che racchiudeva i testi letti quel giorno, uscì per Laterza pochi mesi dopo, con il componimento “Se l’occhio non si esercita, non vede,” in apertura.

Se l’occhio non si esercita, non vede,

se la pelle non tocca, non sa,

se l’uomo non immagina, si spegne.

Quasi ho pudore a scrivere poesia

come fosse un lusso proibito

ormai, alla mia vita.

Ma ancora in me

un ragazzino canta

seppure esperto di fatiche e lotte,

meravigliato dei capelli bianchi,

necessitato d’essenzializzarsi:

e al varco d’un malanno scrive versi

come una volta

quando il silenzio diventava colmo

futuro, chiarezza che bruciava

la fatica del fare successivo.

Nel mio bisogno di poesia, gli uomini,

la terra, l’acqua, sono diventati

le mie parole:

Non importano i versi

Ma in quanto non riesco a illimpidirmi

e a illimpidire, prima di dissolvermi,

invece di volare come un canto

l’impegno mi si muta in un dovere.

Passarono quattro anni e Dolci rielaborò le sue precedenti poesie in un volume complessivo: nacque Poema umano a cui seguì, nel 1976 Il Dio delle zecche che, insieme a un componimento musicale scritto dal figlio Amico, fu portato in giro per l’Italia con una serie di rappresentazioni pubbliche presso teatri, scuole e luoghi di lavoro. Le “zecche” di Dolci sono i parassiti che sottomettono le vittime bloccandone la crescita, e il loro Dio è quella «grande Zecca, il dio degli agenti virali» che «stampa e ammassa moneta che antepone al sangue, alla poesia personale, familiare e territoriale». Ad essa Dolci oppone ancora una volta il sogno, non come astrazione ma come “embrione” ben “radicato a un suolo”:

Non contrapporre la città terrestre

alla città del cielo.

Profeti hanno sognato la città

e moltitudini non hanno inteso:

non è sopra le nuvole,

è una città di terra che respira.

La costruisce chi la sa sognare

pur col cuore gonfio di fatica

fin che il miraggio, elaborato in pochi

prima, a ognuno divenga necessario

respiro –

chi ne genera

un embrione – con gli altri concepiti

qui e là per il mondo – radicato

a un suolo.

La città nuova inizia

dove un bambino impara a costruire

provando a impastare sabbia

e sogni

inarrivabili.

Nel libro di versi e prosa Palpitare di nessi, uscito nel 1985, Dolci esplicita gli interrogativi che si è posto — e ha posto agli altri — per tutta la vita, ovvero come coltivare «un mondo nuovo». Qui scriveva: «Il nostro mondo può divenire una pallina di vetro bruciato negli spazi – o una creatura viva di creature. Se ciascuno al mondo si chiede: da chi dipende questa scelta? non dipende anche da me? una immensa nuova forza, anche politica, si scatena. Non dipende da ognuno? Come possiamo superare, passo dopo passo, l’enorme divario tra la realtà attuale e la realtà quale potrebbe essere?».

La poesia di Danilo Dolci non cade fuori dal suo tentativo di ridurre la distanza tra realtà-utopia ma ne è parte integrante, come lui stesso ha riconosciuto: «Ecco che cos’è poesia: il passaggio dalla realtà com’è a come potrebbe essere, dialettica tra essere e desiderio. Poetare è comporre l’esperienza. Poetare è riuscire veramente a costruire. La poesia è anche intuizione, radar, possibilità di vedere ogni volta in un volto, in un determinato volto, oltre quel volto: cogliendo in esso la parabola che rivela oltre di sé». Una visione poetica che si integra pienamente con il suo progetto educativo-pedagogico, come dichiarano apertamente questi versi tratti da Poema umano:

Per educare

meglio non inizî

dalla grammatica, dall’alfabeto:

inizia dalla ricerca del fondo interesse

dall’imparare a scoprire,

dalla poesia ch’è rivoluzione

perché poesia. (…)

Dolci si confrontava continuamente con uomini e donne, giovani e anziani, per analizzare le cause del disagio economico del territorio e individuare possibili soluzioni. Fu così che sviluppò la metodologia della maieutica reciproca, strumento di indagine e di autoanalisi popolare che lui definì «un processo di esplorazione collettiva che prende come punto di partenza l’esperienza e l’intuizione degli individui». Come sottolinea Tiziana Rita Morgante in Maieutica e sviluppo planetario in Danilo Dolci «anche la poesia, come sviluppo creativo della lingua, diventa per Danilo inseminazione maieutica, elemento essenziale della comunicazione».

Giuseppe Barone, curatore del libro Danilo Dolci. Una rivoluzione nonviolenta, sottolinea che la poesia di Dolci «non rappresenta una sorta di “fuga”, di “rifugio” dalle fatiche dell’impegno quotidiano, anzi coerentemente con la radice greca della parola (poieîn cioè creare, produrre, agire) i suoi versi traggono linfa proprio dalle dure esperienze di lotta, dal lavoro con gli ultimi, dalle esperienze educative: “Essenziale problema”, dichiara Dolci, “è in quale materia il poeta deve intervenire: talora l’urgenza non è di parole in versi. Promuovere autoanalisi popolare, far esprimere ognuno alla ricerca del suo vivo interesse, formare e azionare leve (come dighe, cooperative, centri educativi) per un cambiamento anche strutturale, può riuscire talora più poema di un cantico accompagnato dalla cetra”».

I versi di Danilo Dolci non mirano alla purezza stilistica in sé e per sé, come scrive lui stesso nella nota a in Creatura di creature: «Ho racimolato il tempo per essenzializzare, nutrire e pulire senza togliere la crusca», un parallelismo – quello tra pane e poesia – richiamato anche in Poema umano, dove aveva scritto di aver dato «forma unitaria ad una materia unitaria (…) Ma ho lasciato ancora della crusca: non mi piace il pane troppo raffinato». L’orizzonte è quello del raggiungimento dell’essenza, scansando la retorica che costituisce il rischio in cui può cadere una poesia civile che non si nutra di contrasti e tensioni come quelle che animano il linguaggio di Dolci.

A cento anni dalla sua nascita, l’eredità feconda di Danilo Dolci, il suo seminare, non può ignorare il patrimonio di versi che ci ha lasciato, e che ne costituiscono parte integrante. «La poesia è in atto già nei fatti e nella vita di Danilo», scrisse di lui Cesare Zavattini, «È il solo della nostra generazione che ha saputo ridurre al minimo la terra di nessuno esistente tra la vita e la letteratura». Colmando col potere della sua lingua tale “terra di nessuno”, la poesia di Dolci è ancora oggi l’esortazione a un quotidiano comunicare, progettare, seminare, concepire, fiorire, per non lasciare che il mondo si riduca a quella misera, fissa, «pallina di vetro bruciato negli spazi».