Nel saggio Giocare è un’arte di C. Thy Nguyen il gioco è uno strumento per registrare e comunicare forme di agency

Una delle prime cose che ho scoperto di me quando ho iniziato a fare psicoterapia è una certa ossessione per le metafore ludiche: la tendenza a utilizzare termini e situazioni tratte dai giochi per descrivere momenti e sensazioni della vita reale. Per esprimere un senso di impotenza o inadeguatezza mi viene spontaneo dire “non ho in mano le carte giuste”, oppure “non so che mossa fare” per descrivere l’incertezza, o ancora, “non ho capito le regole” come migliore sintesi per indicare lo spaesamento di una situazione nuova.

Questo, chiaramente, dice qualcosa su di me, ma credo dica qualcosa di importante anche sui giochi. Una convinzione che è uscita rafforzata dalla lettura di Giocare è un’arte. Il gioco come tecnologia trasformativa, saggio di C. Thi Nguyen portato recentemente in Italia da Add editore nella traduzione di Andrea Chiarvesio.

Il libro di Nguyen (che è professore di filosofia all’Università dello Utah) è, in estrema sintesi, una teoria filosofico-estetica del gioco. La tesi centrale del saggio è che il gioco sarebbe una forma di espressione artistica; per la precisione sarebbe «l’arte dell’agency». L’agency (talvolta tradotto poco elegantemente in italiano con “agentività”) è un concetto psicologico che può essere definito come la capacità di esercitare un controllo cosciente sulle proprie azioni in base a scopi e intenzioni specifiche; in altre parole è il potere di agire consapevolmente, cioè il contrario della mera reazione agli stimoli esterni. Per Nguyen un gioco è un artefatto attraverso cui può essere “registrata” e comunicata una particolare forma di agency: «I giochi ci permettono di codificare, trasmettere e conservare modalità di agency altamente cristallizzate».

Secondo John Dewey, infatti, ogni arte è la cristallizzazione di una esperienza umana ordinaria. I giochi sarebbero la cristallizzazione della praticità: sono opere creative pensate per generare esperienze pratiche con un valore estetico. E se ogni opera d’arte incornicia un pezzetto di mondo e invita chi ne fruisce a prestarci particolare attenzione, giocando siamo spinti a concentrarci ogni volta su un singolo aspetto della vita pratica: è come se ogni gioco fosse una esplorazione mirata di una piccola selezione di modalità pratiche umane.

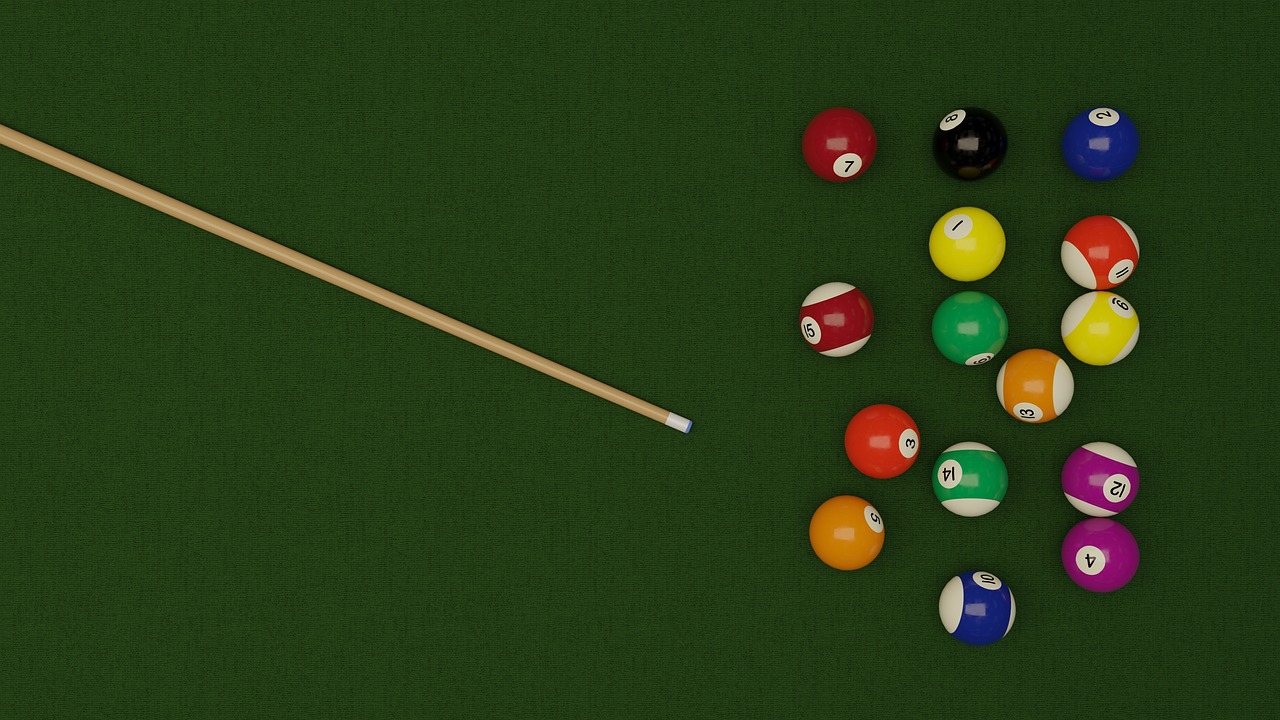

Va detto che questa teoria non ha l’ambizione di sistematizzare qualunque cosa possa essere definita gioco, bensì sola una categoria specifica, sebbene molto vasta, che Nguyen chiama «giochi sfidanti». Si tratta di quei giochi che rientrano nella definizione data dal filosofo Bernard Suits per cui «giocare è il tentativo volontario di superare ostacoli non necessari». In questo senso il gioco è il contrario di una attività tecnica, nella quale c’è uno scopo che perseguiamo per il suo valore assoluto e che cerchiamo di raggiungere nella maniera più efficiente possibile. Nei giochi, invece, accettiamo dei vincoli che rendono meno efficiente la strada per raggiungere l’obiettivo, il quale ha senso solo se raggiunto all’interno di quelle restrizioni. Insomma, sicuramente la maniera più semplice ed efficace per mandare le palle da biliardo dentro le buche sarebbe spingendole con le mani, ma se facessimo così non staremmo giocando a biliardo, e se non stiamo giocando a biliardo allora mandare le palle in buca non ha nessun valore.

Ogni gioco di questo tipo (che comprende una grande varietà di esperienze ludiche che vanno dagli sport, ai giochi da tavola, ai videogame) fornisce ai giocatori una particolare modalità agenziale, cioè «un modo mirato di essere agenti», in quanto «entrare in una modalità agenziale significa concentrarsi su un particolare insieme di obiettivi e su un particolare insieme di abilità come metodo per raggiungerli». Un gioco ci fornisce un obiettivo chiaro da raggiungere (mandare le palle in buca), pone degli ostacoli (non possiamo colpire direttamente le sfere colorate) ma insieme ci dà indicazioni, anch’esse chiare, su come raggiungerlo (dobbiamo colpire con la stecca la sfera bianca).

Ovviamente non adottiamo delle modalità agenziali particolari solamente quando giochiamo: lo facciamo continuamente nella vita, tutte le volte che vogliamo raggiungere un certo obiettivo e assumiamo determinati comportamenti o strategie per farlo. La peculiarità del gioco semmai è che ci troviamo a che fare con forme di agency artificiali, cioè, progettate a priori. Il che spiega perché è facile che un gioco sia più divertente e interessante di tante delle nostre attività ordinarie: buona parte dei compiti che svolgiamo nella vita di tutti i giorni sono o noiosi (cioè al di sotto delle nostre capacità) o frustranti (cioè al di sopra); certo, anche nella quotidianità può capitare di imbattersi in attività che possono essere stimolanti, perfettamente adatte a noi e alle nostre capacità e che quindi possiamo definire “belle” in sé, ma si tratta di eventualità fortunate; un gioco invece è una attività progettata deliberatamente per essere “bella”, cioè per metterci alla prova dandoci obiettivi raggiungibili e soddisfacenti.

Un altro vantaggio del gioco è la «chiarezza pratica». Lo abbiamo già detto: in un gioco sfidante è sempre chiaro quale sia l’obiettivo e cosa posso fare o non fare per raggiungerlo. Una chiarezza che di norma nella vita non si dà. Il gioco, dunque, è piacevole anche perché è una sorta di rifugio dalla complessità e dalla opacità del reale: laddove nella vita vera ci ritroviamo continuamente a mediare tra i nostri diversi interessi e bisogni (che possono entrare in conflitto) e tra i nostri e quelli altrui (che posso divergere radicalmente o esserci oscuri), a doverci districare tra una miriade di considerazioni di ordine diverso (morali, pragmatiche, sociali, a breve e a lungo termine, e così via), a confrontarci con la molteplicità caotica delle scelte possibili e con l’imponderabilità delle loro conseguenze, nei giochi invece si applica un restringimento artificiale dell’«ambito del ragionamento pratico e dell’azione» tale da poter finalmente dire «so esattamente cosa devo fare». Ovviamente ciascuno gioco ha un proprio grado di complessità, che può essere anche relativamente elevato; tuttavia, si tratterà sempre di una complessità costruita apposta per essere gestita da una persona, così come l’immagine di un quadro è sempre fatta per essere guardata da un occhio umano.

A proposito di paragoni con altre forme artistiche: pensiamo alla narrativa e al suo rapporto con le nostre esistenze reali. Può essere piacevole immergersi in un romanzo o in un film anche perché nelle loro trame troviamo un ordine e un senso intelligibile che solo occasionalmente incontriamo nelle nostre vite. Le cose che accadono in una narrazione fittizia tendono quasi sempre a formare un disegno comprensibile, a seguire certe regole drammaturgiche o per lo meno a rispettare una serie di rapporti causa-effetto trasparenti. Nella realtà le cose, in genere, sono decisamente più torbide, esattamente come le nostre attività “reali” sono prive della magnifica chiarezza delle attività ludiche. Nelle storie le cose che accadono hanno certamente un senso, così come certamente lo hanno le azioni che compio all’interno di un gioco; nella vita reale questa certezza manca.

Forse questo è il motivo per cui tendo a servirmi tanto spesso delle metafore ludiche, soprattutto quando mi ritrovo a riflettere sui miei comportamenti o su come dovrei agire in determinate situazioni. Così come raccontarsi la propria vita come se fosse una storia aiuta a darle un senso complessivo, ricondurre situazioni reali a una cornice ludica, sebbene metaforica, può contribuire a schiarirle.

Del resto, nel libro di Nguyen, accanto al valore estetico dei giochi, viene messo in luce anche un loro valore educativo. Innanzitutto, perché, in quanto “arte dell’agency”, il gioco può portare a conoscere meglio come l’agency funziona, a diventare consapevoli della sua natura fluida e stratificata.

Quando si gioca si tenta di raggiungere un obiettivo che ha significato soltanto finché il gioco dura. Si mettono, dunque, al centro della propria attenzione un obiettivo temporaneo che dà origine a una agency temporanea, diversa dall’agency duratura determinata dai propri scopi abituali. Per questo giocare significa sperimentare la fluidità dell’agency e anche la sua manipolabilità: di fatto giocando permetto che per un certo lasso di tempo la mia agency venga plasmata dalle regole del gioco.

Quando ci si immerge in una agency temporanea non ci si limita a sostituire una agency con un’altra, bensì si crea una stratificazione: l’agency temporanea sta all’interno della agency duratura, che viene messa in secondo piano ma non scompare del tutto. Anzi, è l’agency duratura che ci spinge a giocare e quindi ad assumere quella temporanea. Questa stratificazione (una agency dentro a un’altra) spiega perché si può avere contemporaneamente un rapporto radicalmente diverso con la vittoria a seconda che la si guardi dall’interno o dall’esterno. All’interno del gioco (se vi si è davvero immersi) la vittoria è la cosa più importante; al suo esterno – per lo meno quando si gioca per il gusto di farlo e non per scopi strumentali come vincere soldi o prestigio – non conta molto.

Questa manipolazione interiore a cui ci si presta può fallire in due modi opposti: si può non riuscire a creare una agency temporanea che dà importanza allo scopo del gioco; in questo modo l’esperienza sarà guastata per mancanza di coinvolgimento e l’attività ludica non avrà alcun valore. Il fallimento opposto è quello che nei giocatori si manifesta come eccesso di competitività: rimanere bloccati nell’agency temporanea e quindi inorgoglirsi troppo per una vittoria o, al contrario, rimanere feriti da una sconfitta. Del resto, è proprio da eventuali “errori” in fase di transizione dal gioco alla realtà (cioè, dall’agency interna a quella esterna) che nascono i potenziali pericoli dei meccanismi ludici.

Esiste, infatti, un lato oscuro del gioco. O meglio, una sua ambivalenza: i giochi possono costituire sia uno strumento per rafforzare l’autonomia personale, sia una minaccia in grado di ridurla.

Si è già detto che i giochi sono una forma di manipolazione. Giocare significa sottomettersi a una modalità agenziale progettata da qualcun altro, accettare che, per un certo lasso di tempo, ci venga detto cosa volere, cosa fare o non fare, a cosa prestare attenzione. Partendo da questi presupposti si potrebbe credere che il gioco sia sempre una forma di asservimento che limita la nostra autonomia. Per Nguyen vale invece il contrario: «le restrizioni e le specifiche del mezzo agenziale offrono un percorso speciale per arricchire la nostra libertà e autonomia a lungo termine». Può sembrare un paradosso, ma la tesi è che i giochi accrescono la libertà proprio perché sono fatti di regole e prescrizioni: «possono aiutarci a raggiungere la fluidità attraverso una temporanea rigidità», perché «la rigidità a breve termine è talvolta cruciale per la flessibilità a lungo termine». Questo perché prescrizioni e vincoli sono il linguaggio attraverso cui i giochi comunicano forme di agency.

Giocando esperiamo forme di agency nuove che altrimenti potrebbero rimanerci sconosciute: impariamo, dunque, nuovi modi di essere agenti e la nostra autonomia cresce perché si amplia l’inventario di modalità agenziali da cui possiamo attingere liberamente nel corso della nostra vita.

I giochi consentono di acquisire una «conoscenza esperienziale», perché non si limitano a mostrarci delle agency alternative, ma ci permettono di immergerci al loro interno. Anche qui si potrebbe avanzare un confronto con la narrativa: Nguyen cita le teorie di Martha Nussbaum, secondo cui la funzione principale delle narrazioni sarebbe «offrirci esperienze emotivamente ricche ben oltre i confini delle nostre vite limitate. […] Le narrazioni non offrono conoscenza in astratto, ma immergono in modo esperienziale in vite alternative e portano a provare emozioni, rendendole disponibili nel resto della nostra vita». Ma si potrebbero riprendere anche altre teorie narratologiche, risalendo magari fino alla Poetica di Aristotele: la tragedia insegna a conoscere le azioni e passioni umane riproducendole.

In effetti, si può tracciare facilmente un parallelismo tra la tragedia aristotelica e i giochi: per Aristotele è fondamentale, affinché la tragedia svolga il suo compito, la chiarezza di quello che viene messo in scena; una chiarezza che si ottiene per via di una sistematica semplificazione e riduzione rispetto alla realtà (pensiamo alle unità aristoteliche). Che chiarezza e semplificazione siano elementi fondanti anche del gioco lo abbiamo già detto, ora sarà il caso di considerare come sia proprio in questi aspetti che si insinuano dei pericoli.

Lo accennavamo prima: i problemi con il gioco cominciano quando tracima dai suoi confini, quando il gioco inizia a invadere o a contagiare la realtà come accade in eXistenZ di David Cronenberg, film che ruota tutto intorno all’inquietudine data dal non riuscire più a distinguere dove finisce il gioco e dove ricomincia la realtà.

Se i giochi sono dominati dalla chiarezza (una chiarezza ottenuta artificialmente forzando e semplificando la realtà), se quella chiarezza è non solo funzionale ma anche piacevole e rassicurante (che bello sapere sempre quello che si vuole e si deve fare!), inevitabilmente sorge la tentazione di «pretendere che il mondo sia come un gioco». O, peggio ancora, quella di utilizzare gli efficaci sistemi di manipolazione dei giochi in contesti non ludici.

Il tentativo di rendere simili ai giochi cose che giochi non sono ha un nome: gamification, che può essere definita come «l’applicazione intenzionale di vari elementi del design dei giochi alla vita al fine di alterare gli stati motivazionali». La gamification può essere usata in contesti lavorativi per migliorare la produttività e il coinvolgimento dei lavoratori. Oppure può essere implementata come strategia per ottenere obiettivi personali, ad esempio imparare una lingua straniera o tenersi in forma. Ormai esiste un fiorente mercato di app per gameficare diversi aspetti dell’esistenza. Accanto a questi casi di gamification intenzionale e palese, si dà anche la possibilità, ben più insidiosa, di forme di gamification inconsapevole, in cui finiamo per applicare alla realtà meccanismi “da gioco” senza neanche rendercene conto.

Il problema della gamificazione, consapevole o inconsapevole che sia, è quella di estendere dal gioco alla realtà una «chiarezza dei valori» che al di fuori da una attività ludica non può essere che illusoria. Si tratta di semplificare forzatamente non tanto la nostra visione della realtà, quanto i nostri valori, inteso come il complesso di credenze e motivazioni che ci guida: «se ci aspettiamo chiarezza sui valori, potremmo essere attratti da quegli ambienti sociali e da quelle istituzioni che presentano valori chiari in modo artificioso. Potremmo essere attratti da sistemi di valori e teorie di valori che ci diano le stesse soddisfazioni che otteniamo dai giochi».

Nguyen parla di «sostituzione del valore» come possibile conseguenza di un eccesso di gamification: accade quando si passa da un sistema di valori «ricco e sfumato» a una versione semplificata (di solito quantificabile in parametri e punteggi) di quelli stessi valori. Quando la semplificazione e quantificazione dei valori è imposta dall’esterno si ha a che fare con una vera forma di oppressione, un’invasione dei propri stati motivazionali. Ma non necessariamente la sostituzione dei valori è una imposizione esterna: per cascarci può bastare la forza seduttiva di valori preconfezionati, facili da usare e da comunicare, che trasportano nella vita il piacere ludico della chiarezza e risparmiano la fatica che un sistema di motivazioni complesso richiede.

Il rischio è che, sotto la pressione di queste semplificazioni, gli sforzi di una persona finiscano per deragliare impercettibilmente rispetto a quelli che erano i suoi veri scopi originari. Immaginiamo, ad esempio, una persona che inizia ad allenarsi per tenersi in forma e finisce per dare priorità al punteggio che registra la sua app di fitness piuttosto che ai benefici per la sua salute. Oppure, a uno studente universitario che allo scopo, complesso e non facilmente quantificabile, di imparare il più possibile, sostituisce quello misurabile di avere una media voti alta (è un caso di gamificazione implicita e inconsapevole): potrebbe iniziare a programmare il suo piano di studi non secondo ciò che ritiene più utile per la sua formazione, ma in base a cosa gli garantirebbe voti più alti con minore sforzo.

Ma questi esempi sembrano poca cosa se confrontati con un caso di gamificazione con cui quasi tutti abbiamo a che fare quotidianamente e che è senza precedenti quanto a pervasività: i social network, le arene dove si disputa una incessante lotta per l’attenzione misurabile dal “punteggio” dei like, dei follower, delle condivisioni e dell’engagement generato; in cui si elaborano strategie e linguaggi al solo fine di venire premiati dagli algoritmi. Non importano i motivi per i quali si inizia a cercare visibilità sui social – possono essere innocenti come la voglia di intrattenere o condividere i propri pensieri, o addirittura encomiabili come fare divulgazione o attivismo per buone cause – comunque si finirà a piegare le proprie azioni e i propri contenuti al fine di massimizzare il punteggio. La gamefication è la forza che tiene in moto la grande macchina dei social e insieme quella che ne corrompe i contenuti.

Ma se la gamificazione è causa di sostituzione del valore, il gioco puro può esserne un vaccino. O meglio, lo è quando giochiamo con un approccio estetico.

I giochi sono un oggetto complesso perché sono segnati da una tensione tra estetica e pratica. Questa tensione si può sciogliere ricordando la stratificazione dell’agency che giocare comporta: l’agency interna è immersa nell’attività pratica, l’agency esterna invece mantiene un atteggiamento estetico nei confronti di quella attività. Insomma, l’esperienza estetica del gioco consiste sostanzialmente nel “guardarsi giocare”. Una postura che invita non solo ad immergersi in una attività pratica orientata da valori chiari, ma anche a «fare un passo indietro» e – poiché la valutazione estetica è per sua natura qualcosa di non-meccanico, resistente alle semplificazioni – a ristabilire la complessità.

Il gioco, dunque, non solo è l’arte dell’agency, è anche l’esercizio per sviluppare un pensiero critico sull’agency stessa. Non solo consente di sperimentare una grande varietà di modalità agenziali diverse, ma allena anche allo scatto da fare per evitare di rimanerci intrappolati dentro.