In copertina: immagine tratta da Lo studente di Praga (1913)

È una sera di novembre quando l’alter-ego di Kafka, dopo aver raggiunto “un punto proprio insopportabile”, incontra il fantasma del suo doppio. Il protagonista del racconto Essere infelici, pubblicato nel 1913 nella raccolta Meditazione, si era messo a correre “sullo stretto tappeto della stanza come in un ippodromo, spaventato dalla vista della via illuminata”, e a quel punto un fantasma con le sembianze di un bambino era uscito dal corridoio completamente oscuro.

La reazione del protagonista è di composta eccitazione, perché quella visita era “comunque attesa”. I due avviano una conversazione nervosa, sconclusionata, piena di fraintendimenti. Non viene mai detto esplicitamente che il bimbo-fantasma è il doppio del protagonista, ma commenti sparsi nel testo indicano che tra loro c’è un rapporto di intimità (il fantasma: mi serve poco conoscerla così bene”; il protagonista: “un estraneo sarebbe più gentile di lei”) e persino di identità (“La sua natura la costringe? È carino da parte della sua natura. Ma poiché la sua natura è la mia […]”). La discussione comunque si esaurisce presto. Allora il protagonista esce dall’appartamento e sulle scale incontra un inquilino dello stesso piano, a cui racconta quanto appena accaduto, la visita del fantasma. I due hanno un breve scambio di battute scaturito da una domanda del vicino, che senza dar cenni di sorpresa gli chiede:

– Ma se poi non si crede agli spettri?

– Sì, ma lei pensa forse che io creda agli spettri? Ma che mi serve questo non credervi?

– È semplice. Non deve aver più paura, quando uno spettro viene davvero a trovarla

– Sì, ma quella è la paura secondaria. Il vero spavento è quello per l’origine dell’apparizione

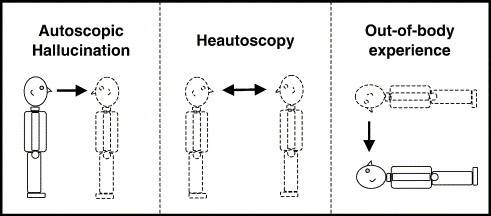

L’origine dell’apparizione

Aaron Mishara, professore di Psicologia Clinica alla Chicago School of Professional Psychology, ha spiegato in un saggio che le allucinazioni ipnagogiche descritte da Kafka nei suoi racconti e nelle lettere possono informare gli studi neuroscientifici sui disturbi del sé. Mishara si riferisce soprattutto alle allucinazioni che hanno come oggetto una copia di se stessi – il proprio doppio o doppelgänger. In psichiatria, questo tipo di allucinazione appartiene ai cosiddetti fenomeni autoscopici, un gruppo eterogeneo di esperienze che hanno in comune l’illusorio raddoppiamento del proprio corpo. In questo gruppo sono compresi fenomeni che vanno dalla più rudimentale “sensazione di una presenza”, una presenza avvertita nello spazio extracorporeo appena fuori dal campo visivo, fino a esperienze percettive più complesse, tra cui le allucinazioni autoscopiche, le he-autoscopie e le esperienze extracorporee (out of body experiences). Le allucinazioni autoscopiche sono allucinazioni visive pure, in cui il soggetto vede una copia esatta e speculare del proprio corpo, o più spesso solo della sua parte superiore. Nelle he-autoscopie, al contenuto visivo dell’allucinazione (il proprio doppio nello spazio esterno) si associa un forte senso di depersonalizzazione e uno spostamento continuo della prospettiva visuo-spaziale dal corpo reale a quello autoscopico, fino a esperienze di bi-localizzazione in cui il soggetto si identifica contemporaneamente con entrambi i corpi. Invece, nelle esperienze extracorporee il soggetto ha la sensazione di vedere il proprio corpo e tutto l’ambiente circostante da un punto di vista sopraelevato: non c’è quindi alcuna ambiguità sulla localizzazione del sé, che viene percepito come nettamente esterno al corpo fisico.

e della prospettiva visuo-spaziale durante i diversi fenomeni autoscopici

Secondo Olaf Blanke, un neurologo svizzero che studia modelli neurobiologici di autocoscienza, per creare una rappresentazione coerente e unitaria del proprio corpo la mente deve non solo integrare l’evidenza fornita da stimoli sensitivi di varia natura, ma deve anche sopprimere, almeno temporaneamente, tutti gli stimoli discordanti. Se però questi stimoli discordanti sono molto forti, o il sistema deputato a silenziarli non funziona bene, questo meccanismo di coerenza forzata si inceppa, e così è possibile vedere il proprio corpo in una posizione che non coincide con quella percepita dal sistema propriocettivo, così come accade per gli arti fantasma. La sede deputata a questo lavoro di integrazione è un’area del cervello nota come giunzione temporo-parietale (TPJ). Affinché si verifichino fenomeni autoscopici, ci dev’essere sia un deficit di integrazione delle informazioni propriocettive, tattili e visive relative alla posizione del proprio corpo, sia un deficit vestibolare che porta a un’ulteriore disintegrazione tra lo spazio personale e quello extra personale. Tra le patologie che causano una disfunzione della TPJ troviamo le epilessie focali del lobo parietale o temporale e altri disordini neurologici (emicrania, neoplasia, infarto e infezione), oltre che alcuni disturbi psichiatrici (schizofrenia, depressione, ansia, disturbi dissociativi).

Fenomeni autoscopici ricorrenti sono quindi dovuti a disfunzioni a carico del sistema nervoso centrale. Al contrario, fenomeni autoscopici sporadici possono verificarsi senza che vi sia alcuna patologia sottostante. Come ha scritto Mishara a partire dal racconto di Kafka, “il fantasma nasce da un momento di bisogno, di solitudine, […]” e “in modo simile, individui isolati per lunghi periodi di tempo (per esempio alpinisti, esploratori, marinai e naufraghi) riportano una variante dell’esperienza doppelgänger, il senso di una presenza“. Esperienze allucinatorie di tipo autoscopico sono state riportate da esploratori dei poli dispersi tra i ghiacci, naufraghi alla deriva, marinai che hanno attraversato l’oceano in solitaria, sciatori caduti in un crepaccio, superstiti di incidenti aerei isolati in ambienti ostili; tutto questo pare confermare che condizioni fisiche e ambientali estreme (temperature molto basse, ambiente monotono, vento forte, digiuno, spossatezza), unite a uno stato di attivazione psicologica dato dal pericolo imminente e la paura di morire, predispongano all’insorgere di fenomeni autoscopici.

Sembra che Kafka scrivesse soprattutto di notte, al buio e in completa solitudine, in condizioni di privazione di sonno e di stimoli sociali e sensitivi. Queste condizioni gli permettevano di accedere a stati di coscienza liminali tra veglia e sonno che favorivano la comparsa allucinazioni ipnagogiche, dal cui immaginario avrebbe poi largamente attinto per i suoi racconti. In effetti, in una lettera a Max Brod, Kafka scrive che “precondizione dello scrivere non è l’allerta ma l’oblio di sé”; e in un’altra lettera: “Ciò di cui ho bisogno per scrivere è l’isolamento, non come quello dell’eremita, perché non sarebbe sufficiente, ma come quello del morto”.

Il doppio e la morte

Lo psicanalista Otto Rank, stretto collaboratore di Freud, nel suo saggio Il doppio (1914) analizza l’associazione tra il tema della morte e quello del sosia nella letteratura e nel folklore. Il suo intento è mostrare che questa relazione ha origini antichissime e se ne trovano tracce in ogni cultura, nelle credenze magiche e religiose che hanno come oggetto l’ombra, gli spiriti tutelari, l’anima, il proprio riflesso nell’acqua o allo specchio. Già parte di un immaginario collettivo, il binomio doppio-morte si riflette e rinforza in ambito letterario: Rank passa in rassegna racconti di autori come Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Guy de Maupassant, dove la figura del Doppio o del Sosia compare come una presenza ostile, che perseguita il protagonista fino a spingerlo in alcuni casi a uccidere il Doppio e, così facendo, se stesso. Nel racconto William Wilson di Edgar Allan Poe, per esempio, la trama è costruita attorno alla persecuzione di William da parte del suo Sosia, che compare nei momenti meno opportuni per vanificare gli sforzi del protagonista e sabotarne ogni spinta vitale. Nel finale del racconto, William sfida a duello il suo Sosia e gli infligge un colpo mortale; a quel punto si rende conto di trovarsi davanti a uno specchio, in cui il suo riflesso gli dice:

In me tu esistevi – e ora, nella mia morte, in questa mia immagine che è la tua, guarda come hai definitivamente assassinato te stesso.

La spiegazione di Rank sull’origine psicanalitica di questa associazione chiama in causa il narcisismo dei “popoli primitivi” e la nevrosi degli artisti, ed è superata sia nella formulazione che nel merito. Tuttavia, tra le maglie non troppo serrate della sua argomentazione filtrano considerazioni molto suggestive sul rapporto tra l’idea della morte e la formazione dell’identità individuale e collettiva. Secondo Rank, l’idea di anima come “immagine del tutto simile all’io corporeo” è nata per “negare il pensiero della morte attraverso uno sdoppiamento dell’io sotto forma di ombra e riflesso”; questa idea riflette la teoria di Freud secondo cui la consapevolezza della morte ha costretto l’uomo a delegare una parte della sua onnipotenza agli spiriti. Vista in questi termini, la questione non presenta particolari problemi: la funzione dell’anima immortale in quanto doppio dell’uomo è quella di esorcizzare la paura della morte. Eppure, i miti antichi e i loro strascichi nell’immaginario collettivo moderno riconoscono nella figura del Doppio o del Sosia un carattere minaccioso, inquietante, in alcuni casi un presagio di morte. C’è quindi una profonda ambiguità insita nella figura del Doppio: se da una parte “l’idea della morte diventa sopportabile se c’è un Doppio che dopo questa vita ce ne assicura una seconda”, dall’altra “nella minaccia della morte ritorna, proprio nella figura del Doppio, quell’idea di morte da cui lui doveva difendersi, perché, secondo credenze diffuse ovunque, il Doppio è un annunciatore di morte e qualunque ferita inferta a lui colpisce l’individuo”.

L’angoscia generata dall’apparizione del Doppio può essere così intensa da portare al suicidio. Per esempio, una donna che per anni aveva visto quotidianamente il proprio doppio autoscopico ha spiegato che “l’esperienza era terrificante e che i suoi tentativi di suicidio erano dovuti a questa esperienza sconvolgente”. Il dato più interessante, che emerge in modo costante dal racconto di persone che hanno visto il proprio doppio, è che questa angoscia non deriva soltanto dal contenuto spaventoso dell’apparizione o dalla sua incompatibilità con la realtà, tale per cui il soggetto tema di star “perdendo la testa”. Questi aspetti sono presenti, ma non sono sufficienti: altrimenti la visione di un corpo identico al proprio sarebbe meno spaventosa di quella, per esempio, di un essere dalle sembianze mostruose o di un alieno. Da resoconti clinici e aneddotici emerge che non è la paura del Doppio a generare angoscia, ma ciò che la presenza del Doppio implica per la coscienza del sé, in termini di identità e coincidenza con il corpo fisico. Un paziente sopravvissuto dopo essersi gettato dalla finestra del suo appartamento al quarto piano ha spiegato che lo scopo del suo gesto non era il suicidio ma, quasi all’opposto, il tentativo di riunire a sé il proprio corpo – il ragazzo, che aveva smesso di prendere un farmaco antiepilettico qualche giorno prima, una mattina si era alzato e, voltandosi, si era visto ancora sdraiato nel letto; per tutta la durata dell’allucinazione, e fino all’epilogo quasi fatale, il suo punto di vista aveva continuato a spostarsi da un corpo all’altro. Siamo di fronte al “paradosso del suicida” descritto da Rank nei suoi casi letterari: cioè colui che cerca la morte per liberarsi da un’angoscia di morte, quella che deriva dall’apparizione del Doppio.

Il perturbante

Immaginiamo la situazione in cui, riordinando un cassetto, ci capiti tra le mani una fotografia ingiallita che ci ritrae, adolescenti, in un paesaggio di montagna, coi calzettoni al ginocchio e i bastoncini appoggiati a terra, il sentiero che sale ripido dietro di noi; al nostro fianco, con un braccio attorno alle nostre spalle, c’è un ragazzo sorridente che non abbiamo mai visto prima.

La prima reazione è un sussulto. Istintivamente, come chi sente di cadere e cerca un appiglio, ci sforziamo di collocare la foto nel tempo e nello spazio. Che anno poteva essere? Su quale montagna? Chi ha scattato la foto? Fallita la prima manovra di salvataggio, avviciniamo gli occhi alla foto per studiare il ragazzo al nostro fianco: la fronte larga, il fisico asciutto, un paio di occhiali con le lenti rotonde… Più lo osserviamo più i suoi lineamenti si decompongono, diventano astratti. La sensazione comunque rimane: il suo viso non ha nulla di familiare. Quello che proviamo è una strana sospensione, a cui segue un principio di inquietudine. L’attenzione, all’inizio catturata dal ragazzo, si sposta lentamente sulla nostra immagine, ringiovanita di diversi anni ma inconfondibile. Istintivamente abbiamo individuato il vero elemento perturbante della foto: non lo sconosciuto ma la nostra presenza al suo fianco, così naturale e al tempo stesso assurda, incollocabile.

Nel 1919, Freud pubblica un saggio di un centinaio di pagine sul tema del perturbante. Lo scopo è di descrivere situazioni generalmente riconosciute come perturbanti per “dedurre poi il carattere nascosto del perturbante da qualcosa che accomuni tutti questi casi”. Freud aveva letto il saggio di Rank e non a caso sceglie di esaminare, tra questi casi emblematici, proprio la figura del Sosia. Il saggio contiene anche una dettagliata analisi etimologica della parola perturbante (unheimlich in tedesco) e del “significato che l’evoluzione della lingua ha sedimentato nel termine perturbante“. Il termine tedesco unheimlich è, dal punto di vista semantico, il contrario di heimlich, un aggettivo che deriva da heim, cioè casa. Il primo significato di heimlich è familiare, domestico, fidato, intimo; il secondo è nascosto, tenuto celato, in modo da non farlo sapere ad altri. Freud sceglie la strada suggerita dal secondo significato per dire, citando Schelling nella Filosofia della mitologia, che “è unheimlich [perturbante] tutto ciò che avrebbe dovuto rimanere segreto, nascosto, e che è invece affiorato”.

Come scrive Mark Fisher nel capitolo introduttivo a The weird and the eerie:

il perturbante di Freud ha a che fare con la stranezza nel familiare, con lo stranamente familiare, con il familiare come strano – ha a che fare con il modo in cui il mondo domestico non coincide con se stesso.

È contemporaneamente vero che siamo la persona che ci guarda dalla foto e che in nessun mondo possibile coincidiamo con essa. Il perturbante sta nell’incongruenza tra la familiarità e l’estraneità di una certa situazione, sta nel sospetto che ciò che sembra rassicurante, noto, abituale, potrebbe in realtà non esserlo; che infine esista una minaccia in ciò che appare senza minaccia, come la cosa più familiare in assoluto: cioè noi stessi, la nostra immagine e presenza. “Le rappresentazioni poetiche del motivo del Doppio”, scrive ancora Rank, “[…] mostrano nell’io, la persona una volta più amata, il principale persecutore”.

Cambiando leggermente prospettiva, al nocciolo di questa incongruenza sta la non-riducibilità delle cose alla loro apparenza. Mishara ha scritto che “la struttura del sé è vulnerabile al raddoppiamento” e le teorie neurologiche sulla rappresentazione della propria immagine corporea sembrano confermare questa intuizione. “Vulnerabile” va inteso nel senso di una fragilità ma anche di breccia, possibilità di apertura – in opposizione alla prevedibilità delle cose note, dei conti che tornano senza sforzo. Per Kafka la scrittura è possibile solo attraverso l’oblio di sé stessi, un oblio che si attua tramite il raddoppiamento del sé. Il paradosso è solo apparente: anche la nostra identità, in ogni movimento verso il mondo, è già doppia; di più, è tripla, quadrupla, multipla. La rappresentazione del sé si sdoppia in ogni interazione col mondo e sdoppiandosi trascende sé stessa. In questo movimento di moltiplicazione e annullamento sta la potenza della produzione letteraria di Kafka, così come il presupposto di ogni processo conoscitivo: che quindi è anche, sempre, un processo creativo.