In copertina: immagine dal film Clueless – Ragazze a Beverly Hills (1995)

Pochi giorni prima della sua partecipazione a Sanremo, Francesca Michielin ha debuttato con un podcast che vuole “capire per cosa lottano le donne oggi”. Maschiacci si propone come una serie di interviste a personalità più o meno note del panorama femminile e femminista – alcune tra le ospiti sono state Michela Murgia, Matilda De Angelis, Carlotta Vagnoli, il direttore d’orchestra Beatrice Venezi e l’A.D. di Coop Italia Maura Latini – e si apre con una cascata di domande/osservazioni dalle sonorità girlpower-friendly: come mai le donne che scrivono le loro canzoni sono definite sempre e solo cantanti? Esiste un femminismo più o meno giusto? Perché una bambina amante del calcio è ancora chiamata un “maschiaccio”?

La questione che rimanda direttamente al titolo è quella meno toccata nelle puntate fino ad ora uscite: a richiamarla, en passant, è per prima l’attrice Matilda De Angelis (“quando ero più piccola per andare contro una serie di schemi preposti ho fatto di tutto per rifuggire la mia femminilità”); ci ritorna una seconda volta l’attivista social Carlotta Vagnoli in apertura della sua chiacchierata, affermando come il suo “maschile molto forte” l’abbia resa un “maschiaccio”, facendola sentire per molto tempo – e, aggiunge, erroneamente – “one of the boys”. Ma è proprio l’appena accennata questione terminologica e le implicazioni che da essa derivano a rivelarsi particolarmente interessante.

“Maschiaccio” non è sparito dal vocabolario comune e una veloce ricerca online lo rende immediatamente evidente: c’è chi spiega come essere un maschiaccio, chi spiega come non esserlo (o non esserlo troppo); c’è infine chi – provando a scomodare Nietzsche – afferma come l’essere maschiaccio conferisca quel certo non so che in grado di liberare le ragazze dalle catene della società, rendendole finalmente interessanti (non è difficile immaginare per quali occhi). Aprendo Twitter, poi, diventa impossibile non perdersi nei meandri di questo social spesso trascurato, dove ci si imbatte in una eterogeneità di usi del termine. Scrivendo “maschiaccio” nella barra di ricerca, infatti, si può notare come cambi l’atteggiamento nei confronti della parola a seconda della fascia d’età in cui rientra chi scrive il tweet.

Per le più attempate (insomma, le boomer), “maschiaccio” è per lo più associato al ricordo di un’infanzia felice: qualcuna era un maschiaccio perché si sbucciava continuamente le ginocchia, qualcun’altra perché correva nei boschi senza preoccuparsi di apparire aggraziata. Perfino un articolo di Vanity Fair pubblicato poche settimane fa presenta Orietta Berti come un maschiaccio: “una selvaggia” che in tenera età stava “solo coi maschietti, […] per essere più libera”.

Dunque, in questi casi, l’identificarsi come “maschiaccio” ha una connotazione esclusivamente positiva e tendenzialmente limitata nel tempo. L’essere un maschiaccio è perlopiù un momento passeggero legato ad attività infantili, in cui i bambini sono soliti muovere il proprio corpo senza particolari restrizioni e da cui le bambine, sottoposte a maggiore sorveglianza, vengono allontanate in nome di quegli ideali di compostezza e immobilità femminili. Nel violare il divieto sociale per cui non sta bene comportarsi come un maschio queste bambine (ora adulte) si sentono immediatamente emancipate rispetto alle coetanee, ieri come oggi.

Alcune, infatti, sottolineano come questa fase di libertà e ribellione le abbia condotte ad essere più forti e risolute anche dopo aver abbandonato la parentesi da “maschiaccio”: ho imparato così a gestire il dolore, l’imprevisto, il fallimento, twitta una utente, a rialzarmi e andare avanti, in bici come nella vita.

Ma questo punto di vista non è condiviso dalle generazioni successive. I tweet firmati da gran parte delle millennial e da molte della generazione zeta sono critici nei riguardi della parola. Alcune sono allarmate dal fatto che il termine “maschiaccio” venga ancora utilizzato per indicare ragazze dai gusti e dai look percepiti come non stereotipati, negativamente incasellate per forza nel riquadro dell’anti-donna. Ti piace guidare la moto: maschiaccio; preferisci un taglio di capelli corto: maschiaccio; non ti piace truccarti: maschiaccio; ti piace lo sport: maschiaccio. L’avvilimento delle autrici di questi tweet è evidente, dovuto soprattutto dal sopravvivere di una mentalità che sottrae necessariamente la componente femminile a coloro che non rientrano nello schema prestabilito, senza chiedere – ovviamente – se questa sottrazione sia da tutte voluta e cercata. Quando si tratta di donne o fai cose da donna o sei un “maschiaccio” o sei lesbica. – twitta C. – Non possono semplicemente piacermi determinate cose, senza che la mia femminilità sia messa in dubbio? Se desiderata, infatti, la rimozione del femminile è certamente lecita; in caso contrario, però, l’assimilazione non richiesta al maschile risulta spersonalizzante per chi nel maschile non si riconosce, nemmeno in parte.

Numerose sono le ragazze che riguardano alla loro fase da “maschiaccio” (che copre lunghezze variabili, dalle scuole elementari agli anni delle superiori) esprimendo preoccupazione; non negli atteggiamenti in precedenza adottati (e talvolta ancora presenti), quanto sulle motivazioni che le hanno spinte ad adottarli. Molte associano l’allontanamento dal mondo femminile alla percezione di passività che questo ai loro occhi rappresentava, o che sentivano ad esso attribuito dall’ambiente circostante: quando avevo 7-8 anni, odiavo il colore rosa perché era considerato un colore da femmina, condivide T., e io non volevo essere associata a qualcosa “da femmina”. Pensate quanto siamo bombardati fin da piccoli col concetto che il femminile (presunto o artificiale) sia inferiore. Questo recente tweet, con oltre settemila mi piace e centinaia di commenti, ha scatenato un’accesa discussione attorno all’argomento. Una delle risposte twittate afferma: Sino alle superiori non volevo che mi vedessero come una bambina debole e così finivo sempre per vestirmi e comportarmi da “maschiaccio” (termine che chiunque mi affibbiava) per farmi accettare dai miei amichetti. Terrificante. E l’autrice del messaggio non è sola nell’adottare questa linea di pensiero; altre raccontano in 280 caratteri la genesi del loro “maschiaccio”, nato spesso – ma non sempre – per rifuggire l’indesiderabile e indesiderata condizione di femmina: debole, sciocca, sfigata.

Questi tre aggettivi riassumono alcune tra le motivazioni associate al rifiuto della femminilità, che la sociologa statunitense Lynn Carr individua nel suo studio Tomboy Resistance and Conformity (1998). È praticamente impossibile risalire a studi in lingua italiana sulla parola “maschiaccio” e sull’utilizzo sociale che se ne fa; se questi da qualche parte esistono non sono reperibili ai non addetti ai lavori. Dunque l’indagine di Carr, pur mettendo al centro il “tomboy” (termine traducibile con “maschiaccio”, ma di più ampio respiro, in quanto reclamato anche dalla comunità lesbica), risulta estendibile, almeno in parte, anche alla categoria nostrana. Le intervistate da Carr, infatti, sia che si identificassero ancora come “maschiacci” al momento della ricerca o meno, da un lato ammettono l’adesione a questo modello come difesa dall’aggressività maschile, fisica e intellettuale: non sentendosi vincitrici – nemmeno potenziali – di alcuno scontro in quanto femmine, si avvicinano a chi vedono detenere il potere, i maschi, adottandone abitudini e modi di fare; insomma, una sorta di si curino i simili con i simili. Dall’altro lato invece, alcune ammettono l’essere “maschiaccio” come genuina espressione della propria personalità, scaturita dall’interesse verso il mondo maschile e/o la libertà ad esso connessa; altre ancora rivedono nel loro comportamento un desiderio di attirare verso di sé l’approvazione soprattutto dei padri e, talvolta, dei coetanei. Entrando a far parte del loro gruppo, pensavano, avrebbero potuto instaurare una connessione emotiva più significativa.

La questione è complessa e non sarebbe nemmeno giusto dividere in compartimenti stagni le ragioni che portano una donna (o una bambina) a identificarsi o a essere identificata – spesso malvolentieri – come “maschiaccio”. Il processo è sicuramente molto più osmotico e pensare che esista una causa unica risulterebbe banalizzante. Non si devono dimenticare, inoltre, i casi in cui quella che sembra soltanto una fase passeggera conduce alla realizzazione di non essere una donna o di non volerlo essere più (ma questo è un altro discorso).

Comunque, se in passato l’espressione era perlopiù accompagnata da un uso scherzoso, e talvolta inopportunamente bonario, questa apparente bonarietà è sempre meno accettata, soprattutto perché rappresentante di una concezione del mondo rigidamente binaria che – con fatica – si sta tentando di scardinare. Essere un “maschiaccio” è, come anche Carr sostiene, una strategia di resistenza attiva al conformismo dei ruoli di genere attribuiti dalla società. Ma, nel definire “maschiacci” coloro che si oppongono a questo conformismo, si cade (volontariamente o meno) nel meccanismo che la sociologa e femminista francese Colette Guillaumin chiamava di fabbricazione del corpo. Per la società il corpo umano non può che essere sessuato e i due sessi – maschile e femminile – non possono che avere predeterminate ed esclusive caratteristiche: “riflessi, abitudini, gusti e preferenze devono essere conservati con attenzione”, dice Guillaumin, “preservati metodicamente mediante l’ambiente materiale tanto quanto attraverso il controllo esercitato dagli altri attori sociali”. Solo così si mantiene intatta la gerarchia uomo-donna in cui il “maschiaccio”, allora, rappresenta sì un’anomalia, ma un’anomalia non poi così spaventosa poiché inserita all’interno di un codice sociale che, in fin dei conti, non sovverte i rapporti di potere a cui siamo abituati.

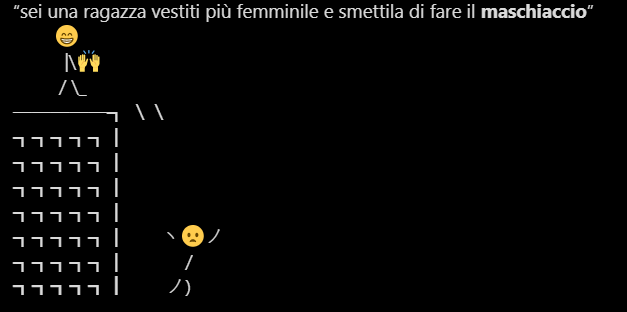

E arrivati a questo punto, quindi, cosa ne è e cosa ne sarà del “maschiaccio”? Parte della risposta – quella forse più eloquente – viene ancora da Twitter. In un tweet il cui contenuto principale è un’emoticon art (un’evoluzione della ormai preistorica ascii art, nota a molti utenti dei forum dei primi anni duemila) si vede un’emoji preoccupata cadere giù da un grattacielo fatto di lineette e trattini; a darle la spinta che la porterà all’inevitabile schianto è un’altra emoji, sorridente e soddisfatta. Prima di questa scena degna del miglior blockbuster d’azione, l’autrice – V. – ne introduce la tagline: “sei una ragazza, vestiti più femminile e smettila di fare il maschiaccio”.

Chi twitta forse non è d’accordo con il commento al proprio stile di abbigliamento, o forse con l’etichetta che le è stata preventivamente affibbiata. Forse non è d’accordo con entrambe le insinuazioni.

In ogni caso, ciò che attende il suo commentatore non si può certo dire sarà un morbido atterraggio.